京剧《三娘教子》是传统戏中的经典伦理剧,取材于明代“薛家将”故事,经历代艺人打磨,以“教子”为核心,展现了家庭伦理中的母爱、坚韧与教化智慧,剧情围绕明代儒生薛广之妻王春香(三娘)展开:薛广赴京经商,托老仆薛宝送银回家,薛宝途中被同伙害死,银两被吞;薛广另娶之妻张氏、刘氏见薛家败落,先后改嫁;三娘王春香独自抚养薛广与前妻所生子薛倚哥,生活困顿,倚哥因同学讥讽其“无母”,心生怨怼,顶撞三娘;三娘悲愤交加,以断织为喻,教子明理;后倚哥发奋读书,高中状元,一家团圆,全剧以“家庭-伦理-教化”为主线,通过人物的命运起伏与情感冲突,传递了“孝悌忠信”的传统价值观,其艺术魅力既在于跌宕的剧情,更在于鲜活的人物塑造与精湛的表演程式。

人物赏析:在矛盾中彰显人性光辉

《三娘教子》的成功,离不开对人物性格的精准刻画,三位核心人物在困境中的选择与成长,构成了戏剧的核心张力。

三娘王春香:坚韧刚毅的“道德化身”

三娘是全剧的灵魂人物,其性格核心是“坚韧”与“慈爱”,作为继母,她面对丈夫失踪、家道中落、两位嫂嫂改嫁的多重打击,没有选择逃避,而是以“织布为生,教养子嗣”的担当撑起薛家,她的“坚”,体现在对伦理底线的坚守——即使倚哥顶撞、指责其“非亲母”,她仍以“断织”为戒,强调“一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴”的教化逻辑,将个人委屈升华为对子女的责任;她的“柔”,则体现在对倚哥的隐忍与期待,即便生活困顿(“机房织苦泪连连”),仍将省下的口粮供倚哥读书,最终以真情感化叛逆之心,京剧表演中,三娘的唱腔以“二黄慢板”“二黄原板”为主,旋律沉稳婉转,如“老薛宝进机房泪流满面”一段,通过“泪流满面”“咬牙关”等眼神与身段,将隐忍中的悲愤、坚韧中的期盼展现得淋漓尽致,塑造出外柔内刚的传统女性形象。

薛倚哥:从顽劣到悔悟的成长弧光

薛倚哥是剧中“教化”的对象,其性格转变是剧情发展的关键,前期他因“无母”受同学嘲笑,对三娘产生误解,言语顶撞(“你本是我家奴婢,怎敢把我娘来欺”),甚至以“不读书”反抗;中期面对三娘断织,从“倔强”到“惶恐”,再到“跪地求饶”,完成从“叛逆”到“悔悟”的心理转变;后期中举后认母,更是对“孝道”的最终践行,这一人物的设计,折射出传统教育中“严教与慈爱结合”的理念,也体现了“浪子回头”的伦理警示,京剧表演中,倚哥的“娃娃生”或“小生”行当通过“甩袖”“跺脚”等动作表现其顽劣,以“跪步”“拭泪”展现悔悟,层次分明,让观众直观感受到教化的力量。

老薛保:忠义仆人的“缓冲者”角色

老薛宝是薛家的忠仆,也是三娘与倚哥之间的“情感纽带”,他深知三娘不易,多次在母子冲突中劝解(“三娘她是你的亲娘,你不该对她这样”),并以“薛家先人”的荣光激励倚哥,他的“忠”,是对薛家的坚守;他的“义”,是对三娘的体谅,作为配角,老薛宝的念白朴实真挚,如“老奴今年七十岁,见过多少世面”等台词,既推动剧情发展,也以“忠义”伦理强化了全剧的道德基调。

艺术特色:程式化表演中的情感共鸣

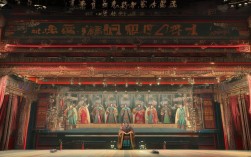

京剧《三娘教子》作为传统戏,其艺术魅力在于将“程式化表演”与“情感真实”的完美融合,通过唱、念、做、舞的有机结合,传递深刻的人文内涵。

唱腔:以声传情的“心灵密码”

唱腔是京剧塑造人物的核心手段,《三娘教子》的唱段设计极具层次感,三娘的“二黄”唱腔,如“春秋亭外风雨暴”虽为《锁麟囊》唱段,但《三娘教子》中“老薛宝进机房”的二黄慢板,通过“起承转合”的旋律变化,将三娘的“苦”与“志”融为一体——开头“泪流满面”低沉压抑,表现困顿;中段“咬定牙关织布勤”渐强,展现坚韧;但愿我儿把书念”渐弱,流露期盼,倚哥的“西皮”唱腔则明快活泼,如“母亲教诲记心间”,旋律上扬,体现悔悟后的振奋,不同声腔的对比,既区分了人物性格,也强化了情感冲突。

念白:口语化的“生活质感”

念白是京剧“叙事”的重要载体,《三娘教子》的念白贴近生活,极具感染力,三娘的念白刚正中带着柔情,如对倚哥训斥时,“你可知一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴”,语气严厉却饱含期待;老薛保的念白则朴实幽默,如“三娘啊,你这教子有方,老奴佩服”,通过口语化的表达,拉近了与观众的距离。

表演:程式中的“情感外化”

京剧表演讲究“无动不舞”,《三娘教子》的程化动作极具象征意义,三娘“织布”一场,通过“虚拟纺车”的肢体语言(捻线、织布、穿梭),将“日复一日”的艰辛具象化;倚哥“顶撞”时的“甩袖背手”,表现叛逆;“跪求”时的“叩首拭泪”,展现悔悟;“断织”情节中,三娘扯断丝线的动作,既是剧情关键,也是“教育中断”的象征,极具视觉冲击力,这些程式化表演,将抽象的“伦理教化”转化为可感的舞台动作,让观众在“看戏”中“明理”。

主题思想:传统伦理的现代启示

《三娘教子》虽为传统伦理剧,但其核心主题“教育”“责任”“亲情”仍具现代意义,三娘的“教子”,不是简单的“严厉责骂”,而是以“断织”为喻,让倚哥明白“半途而废”的道理,体现了“言传身教”的教育智慧;她对倚哥的爱,超越“血缘”,是“母爱”的本质——责任与奉献,这种“非血缘亲情”的刻画,打破了传统“血缘至上”的观念,传递了“以情为纽带”的家庭伦理,剧中对“改嫁”“家道中落”等情节的处理,也反映了传统社会对“女性坚韧”与“家庭责任”的价值肯定,至今仍能引发观众对“家庭责任”“教育方式”的思考。

相关问答FAQs

Q1:《三娘教子》中三娘为何坚持教育非亲生的薛倚哥?

A1:三娘教育倚哥的核心动力是“责任”与“道义”,作为薛家的儿媳,她虽非倚哥生母,但在薛广失踪、家道中落、两位嫂嫂改嫁的困境下,她将“教养薛家后代”视为不可推卸的责任,她坚信“教子”不仅是为薛家延续香火,更是为倚哥的未来负责——通过教育让他明辨是非、成人成才,这种超越血缘的“母爱”与“担当”,正是三娘形象的闪光点,也体现了传统伦理中“长幼有序”“教化为先”的价值观念。

Q2:“断织”情节在《三娘教子》中有何象征意义?

A2:“断织”是全剧的高潮与核心象征,源于古代“孟母断织”的典故,三娘以“织布”为生,象征她日复一日的坚持与付出;而“断织”则代表“教育的中断”——她通过“断织”让倚哥直观感受到“半途而废”的后果(“一梭织罢又一梭,断了丝线枉费多”),以此警示他“学习如织布,不可荒废”,这一情节将抽象的“教化道理”转化为具象的“生活场景”,既强化了戏剧冲突,也深刻体现了“身教重于言教”的教育理念,成为传统京剧“以小见大”的经典范例。