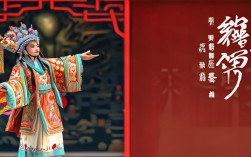

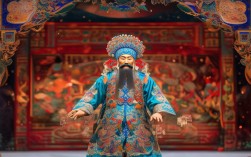

张建国作为当代京剧奚派艺术的杰出代表,其京剧全集正戏集中展现了奚派“以情带戏、声情并茂”的艺术精髓,堪称传统京剧艺术在当代传承与发展的典范,自幼受京剧熏陶,后拜奚派名家张荣培为师,深得奚啸伯先生“脑后音”“擞音”“颤音”等演唱技巧的真传,其表演兼具老生行当的庄重与细腻,在唱念做打中融入对人物内心的深刻挖掘,形成了“刚柔并济、含蓄隽永”的个人风格,其正戏涵盖传统经典与新编历史剧,既有对奚派传统剧目的精准复刻,也有结合时代审美的创新演绎,为观众呈现了丰富的京剧艺术盛宴。

张建国的正戏以传统老生戏为核心,白帝城》《范进中举》《失街亭·空城计·斩马谡》等剧目堪称其艺术生涯的“代表作”,在《白帝城》中,他饰演刘备,通过“恨吕贼与贼谋害”的【西皮慢板】唱段,将刘备托孤时的悲愤与不舍展现得淋漓尽致,“脑后音”的运用如泣如诉,字字含情,既保留了奚派“唱腔委婉、节奏多变”的特点,又通过眼神与身段的配合,强化了人物“枭雄末路”的悲剧色彩。《范进中举》则是奚派讽刺喜剧的经典,张建国将范进“中举前后的癫狂”演绎得层次分明:中举前佝偻着背、眼神浑浊,唱腔低沉压抑;中举后突然挺直腰板、语无伦次,通过“擞音”的夸张表现喜极而疯的荒诞,又在“疯癫”中暗藏对科举制度的批判,其表演既见技巧,更见深度。

新编历史剧方面,张建国在《大唐贵妃》中饰演的唐明皇,突破了传统老生“帝王戏”的刻板模式,将李隆基对杨贵妃的痴情与马嵬坡兵变时的无奈融为一体,在“埋玉”一场中,【二黄导板】“妃子啊,不觉得红日坠西山”的唱腔,既保留了奚派“苍劲悲凉”的基调,又融入了现代音乐元素的节奏变化,使人物情感更具穿透力,他在《赵氏孤儿》中饰演的程婴,以“做”功见长,“献子”一场中,从咬牙忍痛到掩面而泣,通过细微的面部表情和身段颤抖,将“舍子救孤”的内心挣扎刻画得入木三分,实现了“唱、念、做”的高度统一。

为更清晰展现张建国正戏的艺术特色,以下部分剧目信息整理如下:

| 剧目名称 | 行当 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《白帝城》 | 老生 | 刘备伐吴失败,病逝白帝城,托孤诸葛亮 | “脑后音”运用自如,唱腔苍劲悲怆,表演庄重中见悲情,突出刘备“仁君”与“枭雄”的双重性 |

| 《范进中举》 | 老生 | 范进中举后喜极而疯,被胡屠户一掌治愈,讽刺科举制度对人的异化 | 唱腔顿挫有致,表演夸张中见真实,“擞音”技巧展现人物心理变化,兼具喜剧性与批判性 |

| 《失街亭》 | 老生 | 诸葛亮挥泪斩马谡,展现军法严明与对马谡的痛惜 | 唱腔沉稳大气,表演威严中含悲悯,“念白”铿锵有力,凸显诸葛亮“鞠躬尽瘁”的形象 |

| 《乌龙院》 | 老生 | 宋江阎惜姳故事,展现宋江在“情”与“义”之间的矛盾 | 唱腔婉转细腻,表演内敛深沉,“做功”突出人物内心的复杂波动,细节处理极具感染力 |

张建国的正戏不仅是对奚派艺术的忠实传承,更在继承中创新,他注重传统程式与人物内心的结合,如在《四郎探母》中,既保留了“坐宫”一场的经典唱腔,又通过眼神交流与手势变化,强化了杨四郎“思母报国”的两难心境;在《红鬃烈马》中,“武家坡”的“西皮导板”唱腔中融入了“气声”技巧,使王宝钏的等待更显凄苦,这种“守正创新”的艺术追求,使其正戏既有传统京剧的“韵味”,又有符合当代观众审美的“新意”,推动了京剧艺术的活态传承。

相关问答FAQs:

问:张建国奚派艺术的核心特点是什么?

答:张建国继承并发展了奚派“以情带戏、声情并茂”的核心特点,其演唱技巧上,“脑后音”圆润通透,“擞音”轻盈灵活,“颤音”细腻深沉,形成“刚柔相济、含蓄隽永”的唱腔风格;表演上,注重“形神合一”,通过眼神、身段、念白的细微变化,精准把握人物内心,尤其擅长塑造具有悲剧色彩或复杂性格的历史人物,如刘备、范进、程婴等,使传统老生艺术更具时代感染力。

问:张建国正戏中哪部剧目最能体现其艺术风格?

答:《白帝城》最能集中体现张建国的艺术风格,该剧不仅对奚派经典唱腔进行了完整呈现,更通过“唱、念、做”的综合运用,将刘备托孤时的悲愤、不舍与无奈刻画得淋漓尽致,尤其是“恨吕贼”唱段中,“脑后音”与“擞音”的交替使用,既展现了奚派唱腔的技巧性,又通过情感的层层递进,凸显了人物“枭雄末路”的悲剧性,是“情技融合”的典范,被公认为其艺术生涯的巅峰之作。