豫剧,作为发源于中原大地的“中国第一大地方剧种”,承载着黄河文化的厚重底蕴,也凝聚着河南人民的精神基因,从田间地头的草台班子到国家级艺术殿堂,从豫东调的激越高亢到豫西调的苍凉悲怆,豫剧跨越三百余年风雨,不仅为人们带来了艺术享受,更在历史长河中沉淀下深刻的启示,值得我们细细品味。

扎根生活沃土,艺术方能枝繁叶茂

豫剧的根,深扎在中原大地的泥土里,它的唱腔脱胎于河南方言的抑扬顿挫,剧目多取材于民间传说、历史故事和现实生活——无论是《花木兰》中替父从军的家国大义,还是《朝阳沟》里知识青年扎根农村的时代情怀,亦或是《卷席筒》中善良小人物的命运浮沉,都带着浓郁的生活气息和泥土芬芳,早期的豫剧艺人多为农民出身,他们在农闲时搭班唱戏,内容是乡亲们身边的事,唱腔是听得懂的乡音,表演是熟悉的劳作场景,自然能引发共鸣,这启示我们:真正的艺术从来不是空中楼阁,只有扎根生活、服务人民,才能拥有持久的生命力,当代文艺创作若想打动人心,便应像豫剧一样,走进田间地头、工厂车间,从普通人的喜怒哀乐中汲取素材,用群众喜闻乐见的方式讲述时代故事。

守正创新并行,传统方能历久弥新

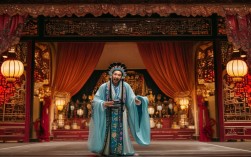

豫剧的发展史,是一部“守正”与“创新”的辩证史,从早期“一二人、三五件”的简单舞台,到后来融合京剧、昆曲等剧种优点的程式化表演;从豫东调、豫西调的“双峰并峙”,到常香玉大师“豫剧皇后”的艺术革新——她将河南梆子的“大本腔”改为“真假声结合”,拓宽了唱腔的音域和表现力,还创作了《红》《白》《花》等现代戏,让豫剧从“乡土小戏”走向全国舞台,这种“守正”是守住豫剧“以唱为主、声腔高亢”的核心特质,“创新”是在音乐、舞美、题材上与时俱进,当下,面对年轻观众的审美需求,豫剧人仍在探索:青春版《穆桂英》用更现代的叙事节奏重塑经典,豫剧电影《新龙门客栈》将武侠元素与戏曲结合,短视频平台上,“豫剧变装”“戏腔翻唱”吸引着百万粉丝,这启示我们:传统文化不是一成不变的“古董”,唯有在坚守内核的基础上拥抱创新,才能让老艺术焕发新活力。

凝聚文化认同,精神方能代代相传

豫剧不仅是艺术形式,更是中原文化的“活态载体”,它唱出了黄河儿女的坚韧不拔——“穷难不倒志,富不坏心”的价值观在《七品芝麻官》中体现得淋漓尽致;它传递了中华民族的传统美德——“忠孝节义”在《三娘教子》《花木兰》中代代传颂;它更承载着集体的文化记忆——对河南人而言,听一场豫剧不仅是娱乐,更是对家乡的认同、对文化的归属,这种文化认同的力量,在特殊时期尤为凸显:1951年,常香玉带领“香玉剧社”为抗美援朝捐赠“香玉剧社号”战斗机,用豫剧义演激发全国人民的爱国热情;2020年疫情期间,豫剧演员们创作《逆行天使》等作品,用戏曲传递抗疫信心,这启示我们:戏曲是连接历史与现实、个体与民族的情感纽带,传承戏曲不仅是保护艺术形式,更是守护民族的精神家园,让文化基因在代代相传中凝聚起更强大的精神力量。

豫剧核心启示与当代价值对照表

| 启示维度 | 豫剧的具体表现 | 当代价值体现 |

|---|---|---|

| 扎根生活 | 方言唱腔、民间题材、劳作场景入戏 | 文艺创作需“以人民为中心”,从生活中汲取灵感 |

| 守正创新 | 声腔改革、现代戏创作、跨界融合 | 传统文化需在传承中创新,适应时代需求 |

| 文化认同 | 传递中原精神、凝聚集体记忆、激发爱国热情 | 戏曲是文化自信的重要载体,增强民族凝聚力 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧在年轻群体中影响力有限,如何通过创新吸引更多年轻观众?

A:吸引年轻观众需“精准发力”:在内容上,可挖掘青春题材、IP改编,如将热门网络小说、动漫故事改编为豫剧,用戏曲讲述年轻人关心的成长、梦想等话题;在形式上,融合流行音乐、街舞、AR技术等,比如在唱腔中加入电子音乐元素,或在舞台上运用全息投影增强视觉冲击;在传播上,善用短视频平台,通过“戏腔翻唱”“幕后花絮”“戏曲挑战赛”等形式降低观看门槛,让年轻人从“被动接受”变为“主动参与”,校园戏曲社团、豫剧进校园等活动也能从小培养年轻观众对传统艺术的兴趣。

Q2:豫剧作为地方戏,如何在全球化背景下保持独特性并扩大影响力?

A:保持独特性需“守好根脉”——坚守豫剧的方言特色、声腔体系和核心美学,避免为迎合国际视野而失去“中原味道”;扩大影响力则要“讲好中国故事”,将豫剧中的家国情怀、伦理道德等普世价值通过国际化传播呈现,将经典剧目翻译成多语言字幕,通过海外艺术节、孔子学院等平台展演;与国外艺术家合作,如用豫剧唱腔演绎莎士比亚经典,在文化碰撞中展现中国戏曲的魅力,借助“一带一路”倡议,让豫剧成为中外文化交流的“信使”,让世界通过这扇“中原之窗”感受中华文化的多样性与包容性。