京剧演员牟元笛,作为当代京剧艺术传承与创新的践行者,以其深厚的艺术功底、鲜明的个人风格和对京剧事业的执着奉献,在梨园界留下了独特的印记,他自幼浸润于京剧艺术,历经数十年的磨砺,从青涩的学子成长为舞台上的中坚力量,其艺术之路既是对传统的坚守,也是对时代审美的积极探索。

牟元笛的学艺历程始于家庭熏陶与启蒙老师的悉心指导,他出生于一个普通家庭,但父母对京剧的热爱自幼便感染了他,6岁时,他第一次在电视上看到京剧《空城计》,诸葛亮羽扇纶巾、唱腔悠远的形象深深烙印在他心中,从此开启了与京剧的不解之缘,10岁,他考入当地戏曲学校,正式开始系统学习京剧老生行当,在校期间,他主攻谭派兼学余派,每日清晨的喊嗓、练功,压腿、踢腿、跑圆场,这些基本功的枯燥训练,他一坚持就是数年,凭借着超乎常人的毅力与悟性,他的唱腔日渐醇厚,身段也愈发规范,多次在校级比赛中获奖,为后来的艺术发展奠定了坚实基础。

18岁,牟元笛以优异的成绩考入中国戏曲学院,师从京剧表演艺术家李崇林、王世续等名师,在大学期间,他不仅深入研习传统剧目的表演技巧,更注重对人物内心的挖掘,他常言:“京剧表演不是‘唱戏’,而是‘演人’,只有理解人物的喜怒哀乐,才能让角色立起来。”在校期间,他主演的传统剧目《四郎探母》《捉放曹》《文昭关》等,因情感真挚、技艺娴熟而备受好评,四郎探母》中的“坐宫”一折,他通过眼神的流转、水袖的甩动,将杨四郎思母心切、身陷番邦的复杂心境刻画得淋漓尽致,被同学和老师称为“有灵气的老生”。

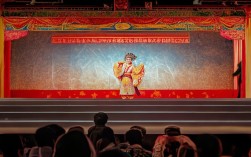

毕业后,牟元笛进入国家京剧院,成为青年演员队的一员,他有了更多与名家同台的机会,也在实践中不断打磨自己的艺术风格,他尤其注重对谭派“脑后音”“擞音”等特色技巧的钻研,认为这些技巧是塑造人物、传递情感的重要手段,在传统戏《定军山》中,他通过高亢激越的唱腔和干净利落的武打动作,成功塑造了老当益壮的黄忠形象,赢得观众阵阵喝彩;在新编历史剧《大唐贵妃》中,他则突破了老生行当的固有程式,融入了更多文武兼备的表演元素,将唐玄宗的帝王气度与儿女情长展现得层次分明,展现了传统艺术与现代审美的融合。

在代表剧目方面,牟元笛的表演既有对经典的精准传承,也有对创新的勇敢探索,以下是其部分代表剧目及艺术特色简表:

| 剧目名称 | 行当/角色 | 流派特色 | 艺术亮点 |

|---|---|---|---|

| 《四郎探母》 | 老生/杨四郎 | 谭派兼余派 | 唱腔苍劲悲凉,身段细腻,将杨四郎的思母之痛与家国情怀融合,情感层次丰富。 |

| 《定军山》 | 老生/黄忠 | 谭派 | 唱腔高亢激越,武打身段干净利落,通过“刀马老生”的表演,塑造老将豪迈形象。 |

| 《捉放曹》 | 老生/陈宫 | 余派 | 注重内心戏的刻画,通过眼神、语气的变化,展现陈宫从愤懑到悔恨的心理转变。 |

| 《大唐贵妃》 | 老生/唐玄宗 | 创新融合(文武老生) | 突破传统老生程式,融入舞蹈化身段,唱腔中融入流行元素,展现帝王多面性。 |

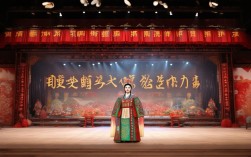

除了舞台表演,牟元笛在京剧艺术的传承与推广上也倾注了大量心血,他深知京剧的传承不能仅靠少数演员,更需要培养年轻观众和后继人才,近年来,他积极参与“京剧进校园”活动,走进中小学,通过讲座、示范表演等形式,为孩子们讲解京剧的历史、行当、脸谱等知识,让他们近距离感受京剧的魅力,他还利用短视频平台开设账号,定期发布京剧教学片段、经典唱段赏析等内容,用年轻人喜闻乐见的方式传播京剧,单条视频最高播放量突破百万,让更多年轻人爱上了这门传统艺术。

在艺术理念上,牟元笛始终坚持“守正创新”,他认为,“守正”是根基,京剧的唱腔、念白、身段等核心技艺必须严格传承,不能失其本真;“创新”是动力,要结合时代审美,在剧目内容、表演形式、传播方式上积极探索,让京剧在当代焕发新的生机,他曾说:“我们这一代演员的责任,就是让京剧‘活’在当下,既要让老观众觉得‘还是那个味儿’,也要让新观众觉得‘原来京剧这么好看’。”

牟元笛的艺术成就也得到了业界的广泛认可,他先后获得“全国青年京剧演员电视大赛”金奖、“文华奖”表演提名等奖项,并入选“国家舞台艺术精品工程扶持项目”,他的表演被评价为“既有老一辈艺术家的严谨规范,又有当代青年的青春活力”,成为京剧界备受瞩目的新生代代表之一。

相关问答FAQs

Q1:牟元笛在京剧表演中,最擅长塑造哪类角色?他的表演有哪些独特之处?

A1:牟元笛最擅长塑造忠义正直、情感深沉的老生角色,如《四郎探母》中的杨四郎、《捉放曹》中的陈宫等,他的表演独特之处在于“以情带声,声情并茂”:他注重唱腔的技巧性,无论是谭派的“脑后音”还是余派的“擞音”,都能运用自如,使唱腔既高亢又富有感染力;他强调对人物内心的挖掘,通过细腻的眼神、身段和语气变化,将角色的情感世界立体地呈现给观众,让观众在欣赏技艺的同时,更能感受到人物的悲欢离合。

Q2:牟元笛如何平衡传统京剧的传承与创新?他在这方面有哪些具体实践?

A2:牟元笛通过“坚守传统内核+探索时代表达”的方式平衡传承与创新,在传承上,他严格遵循师承,深入学习传统剧目的表演程式和唱腔技巧,确保京剧的“根”与“魂”不失;在创新上,他主要从两方面实践:一是参与新编历史剧的创作,如《大唐贵妃》,在保留京剧唱念做打的基础上,融入现代舞台元素和人物心理刻画;二是利用新媒体传播京剧,通过短视频平台发布教学内容和经典唱段,用年轻化的语言和形式降低京剧的欣赏门槛,吸引更多年轻观众关注并爱上京剧。