京剧《宰相刘罗锅》作为传统戏曲中的经典剧目,以清代名臣刘墉(民间俗称“刘罗锅”)与权臣和珅的斗智斗勇为主线,在历史真实与艺术虚构间编织出一幅充满智慧、幽默与正气的宫廷画卷,自诞生以来,该剧凭借跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物形象及浓郁的京剧韵味,成为观众心中“清官戏”的代表作,既承载着中国传统文化的忠奸价值观,又通过艺术创新展现出跨越时代的生命力。

全剧以刘墉任宰相期间的经历为核心,通过“国泰案”“珍珠衫案”“民间疾苦”等多个故事单元,串联起刘墉、和珅与乾隆皇帝三人的复杂关系,开篇即以刘墉巧破科举舞弊案崭露头角,与专权的和珅初次交锋;中段通过“刘墉下江南”“怒斩贪官”等情节,展现其体察民情、不畏强权的清官本色;高潮部分围绕“扳倒和珅”展开,刘墉以智谋收集和珅罪证,在乾隆皇帝的默许下最终铲除奸佞,剧情在“忠奸对立”的框架下,融入大量民间智慧与生活幽默,如刘墉用“罗锅计”戏弄和珅、以“对联斗智”等桥段,既严肃又诙谐,让传统清官戏摆脱了刻板说教,更具观赏性。

剧中三位核心人物形象饱满,极具代表性,刘墉作为“清官”符号,并非高大全的圣人,而是带着“小智慧”的凡人——他精通官场规则却不失底线,善用民间俗语化解危机,“罗锅”的外形与其“智多星”的内在形成反差,让观众倍感亲切,和珅则被塑造成“贪官”典型,其圆滑世故、阿谀奉承与贪婪狠毒,通过“拍马屁”“索贿受贿”等夸张表演,极具讽刺意味,乾隆皇帝则处于“英明与糊涂”的矛盾中,他既欣赏刘墉的才干,又依赖和珅的逢迎,这种复杂性格推动了剧情的张力,以下为主要人物分析表:

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 代表情节 |

|---|---|---|---|

| 刘墉 | 宰相(民间称“刘罗锅”) | 机智清廉、不畏权贵、接地气 | 巧破科举案、下江南赈灾、智斗和珅 |

| 和珅 | 权臣(军机大臣) | 贪婪狡诈、阿谀奉承、仗势欺人 | 索贿珍珠衫、陷害忠良、终被扳倒 |

| 乾隆皇帝 | 清朝皇帝 | 英明与糊涂并存、善权术 | 平衡刘墉与和珅、默许惩处和珅 |

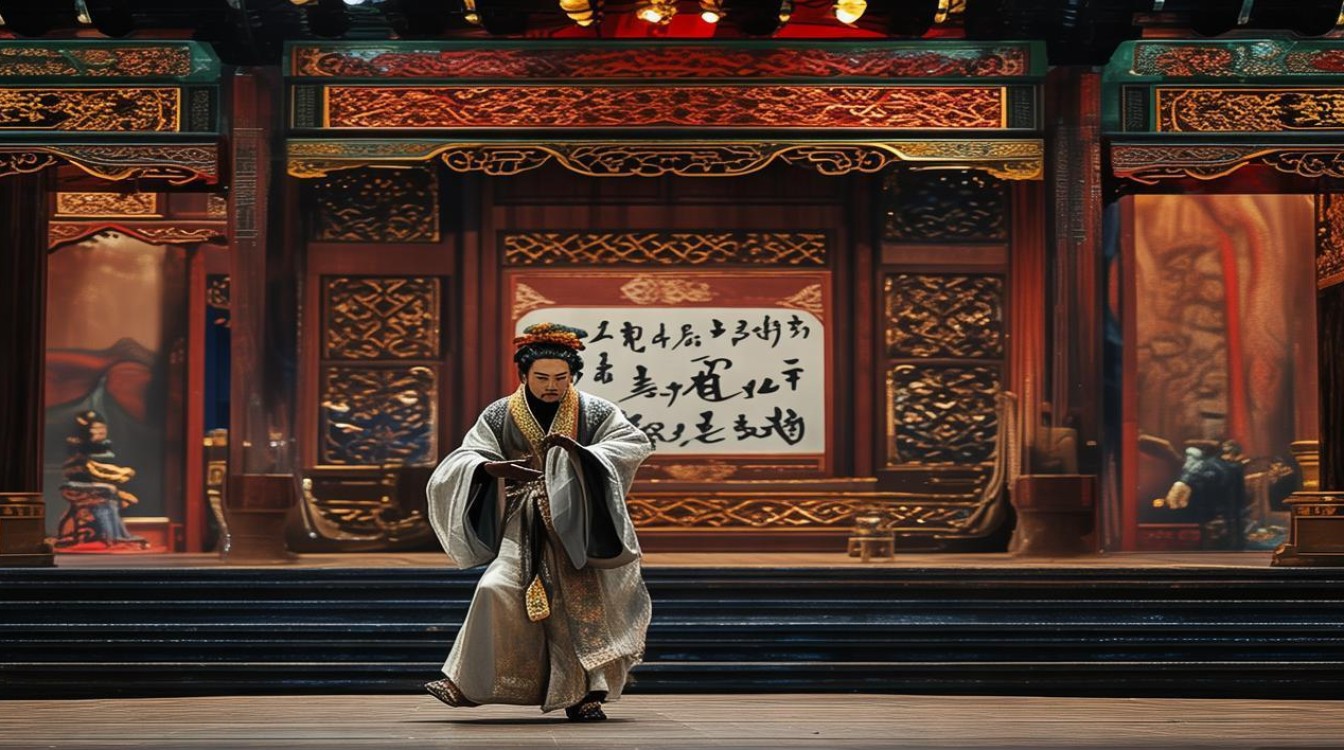

作为京剧,《宰相刘罗锅》在艺术表现上充分发挥了京剧“唱念做打”的精髓,唱腔设计上,刘墉的唱段多以“西皮流水”“二黄导板”为主,节奏明快、字正腔圆,如“天地有正气”唱段,既展现其正气凛然,又通过流畅的旋律增强感染力;和珅的唱腔则偏向“花脸”的浑厚夸张,配合滑稽的身段,凸显其丑态,表演上,演员通过“甩袖”“捋髯”“眼神变化”等细节刻画人物,如刘墉“罗锅”走路的独特姿态,既符合人物外形特征,又暗含其“藏巧于拙”的智慧,音乐伴奏以京胡、月琴为主,融入民间小调元素,使宫廷戏与民间生活气息交融;舞台美术则采用虚实结合的手法,宫廷布景华丽而不繁琐,民间场景则充满生活趣味,如“市集”一幕中,通过服装、道具的色彩对比,凸显贫富差距,深化主题。

《宰相刘罗锅》之所以经久不衰,在于其超越时代的文化内涵,它以“清官斗贪官”的传统叙事,传递了“正义必胜”的价值观,契合了民众对公平正义的永恒追求;剧中刘墉“以民为本”的思想,“当官不为民做主,不如回家种红薯”的经典台词,至今仍是官员廉洁从政的警示,该剧通过艺术虚构对历史人物进行“再创作”,打破了正史的严肃壁垒,让历史以更亲民的方式走进大众,实现了“历史与艺术的统一”,在社会价值层面,它不仅弘扬了传统美德,更通过幽默诙谐的表演风格,拉近了传统戏曲与现代观众的距离,为戏曲创新提供了范本。

FAQs

问:京剧《宰相刘罗锅》与历史中的刘墉有何异同?

答:历史中的刘墉(1720-1804)是乾隆、嘉庆年间的重臣,以清廉、博学著称,但并无“罗锅”明确记载(民间因其驼背俗称之),剧中刘墉的形象基于历史原型进行了艺术加工:性格上,强化其“智多星”特质,虚构了与和珅的多次斗智情节;情节上,将“国泰案”“和珅倒台”等历史事件戏剧化,并加入“下江南”“对联斗智”等虚构桥段,使人物更具传奇色彩,相同点是保留了刘墉“清官”的核心身份及“为民请命”的基本史实。

问:《宰相刘罗锅》为何能成为经典,其现代意义是什么?

答:该剧成为经典,首先在于“忠奸对立”的叙事框架契合传统文化心理,人物形象鲜明(刘墉的智慧、和珅的狡诈)让观众印象深刻;艺术上融合京剧传统程式与生活化表演,唱腔优美、幽默诙谐,兼具观赏性与思想性,现代意义上,它通过艺术形式传递“清廉”“正义”等普世价值,剧中“当官不为民做主”等台词仍具现实警示意义;其“历史为骨、艺术为翼”的创作思路,为传统文化创新提供了借鉴,证明了传统戏曲在现代社会的生命力。