呼廷庆打擂是豫剧传统剧目中极具代表性的武戏经典,以激烈的矛盾冲突、鲜明的人物形象和精彩的武打设计,深受观众喜爱,该剧故事背景设定在北宋年间,围绕忠良之后呼廷庆为家族复仇、伸张正义的主线展开,既展现了古代侠义精神的豪迈,也折射出民间对忠奸善恶的价值判断,成为豫剧舞台上久演不衰的保留剧目。

从故事背景来看,呼廷庆打擂隶属于广为流传的“呼家将”系列故事,北宋仁宗时期,太师庞文专权,设计陷害忠臣呼延赞一家,致使呼家满门抄斩,唯幼子呼廷庆在忠仆掩护下幸免于难,隐居他乡习武学艺,多年后,呼廷庆长成武艺高强的青年,得知家族冤情及庞文继续作恶的行径,毅然决定挺身而出,恰逢庞文为巩固权势,在东京汴梁设下擂台,宣称“打擂者若胜,招为东床快婿;若败,则终身为奴”,实则是借此铲除异己、网罗党羽,呼廷庆化名登场,以打擂为名,行复仇、除奸之实,由此拉开了全剧的高潮冲突。

剧中人物塑造鲜明立体,正邪对立分明,主角呼廷庆是典型的“忠孝节义”化身,他既有为家族血债讨还的决心,又有对国家百姓的责任感,其形象刚毅果敢,武艺超群,尤其在擂台上的表现,既有少年英雄的锐气,又有临危不惧的沉稳,反派庞文则老奸巨猾,阴险毒辣,为达目的不择手段,是传统戏曲中“奸臣”形象的典型代表,忠义老臣王延龄、暗中相助的侠义之士等配角,共同构成了丰满的人物群像,使故事层次更加丰富,以下为主要人物及性格特点简表:

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 在剧中的作用 |

|---|---|---|---|

| 呼廷庆 | 呼家将遗孤 | 武艺高强、忠孝双全、嫉恶如仇 | 推动复仇主线,展现正义力量 |

| 庞文 | 北宋太师 | 奸诈狠毒、专权误国 | 制造矛盾冲突,代表邪恶势力 |

| 王延龄 | 朝中忠臣 | 正直刚毅、足智多谋 | 辅助呼廷庆,揭露庞文罪行 |

| 庞英 | 庞文之女 | 外冷内热、明辨是非 | 增加情感线索,推动情节反转 |

剧情发展跌宕起伏,扣人心弦,全剧以“打擂”为核心事件,可分为“学艺下山”“打擂交锋”“身份揭露”“除奸雪冤”四个阶段,开场呼廷庆得知家族冤情,告别师父,手持双锏奔赴东京,途中路见不平,初显身手,为打擂埋下伏笔,擂台之上,呼廷庆连胜数名庞府爪牙,庞文见其武艺高强,心生疑窦,设计试探,二人言语交锋中,呼廷庆借机揭露庞文陷害忠良的罪行,庞文恼羞成怒,下令围攻,危急时刻,王延龄率兵赶到,以朝廷名义制止恶行,并当众核查呼廷庆身份,呼廷庆在众人帮助下,手刃仇人庞文,呼家冤案得以昭雪,正义得以伸张。

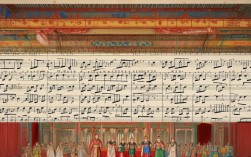

作为豫剧武戏的代表作,呼廷庆打擂在艺术表现上极具特色,其武打设计融合了豫剧“四功五法”的精髓,将唱、念、做、打有机结合,演员需具备扎实的腰腿功、翻跳功和器械使用技巧,如“鹞子翻身”“枪挑缨”“锺震四方”等高难度动作,既展现武打的激烈场面,又通过程式化动作传递人物情感,唱腔方面,呼廷庆的核心唱段多采用豫剧“豫东调”或“祥符调”,高亢激越,节奏明快,如“打擂台不由人怒火满腔”等唱段,既抒发了主人公的愤懑与决心,又增强了戏剧的感染力,剧中服饰、道具的运用也极具讲究,呼廷庆的“靠旗”“翎子”,庞文的蟒袍玉带,以及擂台上的兵器架等,都为舞台呈现增添了浓厚的传统戏曲韵味。

从文化内涵来看,呼廷庆打擂不仅是一部娱乐性的戏剧作品,更承载着深厚的传统道德观念和民间价值取向,剧中“忠孝”主题贯穿始终,呼廷庆为报家族血仇,不惜以性命相搏,体现了儒家“孝”文化的深刻影响;而他对奸臣的反抗、对正义的坚守,则彰显了“忠”的内涵,作品通过“邪不压正”的结局,表达了民众对清平政治的向往和对邪恶势力的憎恶,反映了传统戏曲“劝善惩恶”的社会功能,在艺术传承方面,该剧历经数代豫剧艺术家的打磨,如唐喜成、牛草川等名角均曾塑造过经典的呼廷庆形象,其表演程式和武打套路已成为豫剧武戏教学的重要范本,对后辈演员的培养起到了重要作用。

相关问答FAQs

Q1:呼廷庆打擂与其他豫剧武戏(如《穆桂英挂帅》)相比,在主题和风格上有何不同?

A1:呼廷庆打擂与《穆桂英挂帅》虽同属豫剧武戏,但主题和风格差异显著。《穆桂英挂帅》以“保家卫国”为核心,展现穆桂英等女将的家国情怀和巾帼风采,风格上兼具女性的柔美与英气;而呼廷庆打擂则以“家族复仇”“除奸雪冤”为主线,突出个人英雄主义和忠孝节义,风格更为刚烈激昂,武打场面更具对抗性和冲击力,整体基调更显悲壮与豪迈。

Q2:现代豫剧舞台上演呼廷庆打擂,在表演和舞美上有哪些创新?

A2:现代豫剧版呼廷庆打擂在保留传统精髓的基础上,进行了多方面创新,表演上,演员在继承程式化武打动作的同时,融入了现代武术技巧,使打擂场面更具观赏性和真实感;唱腔设计上,尝试在传统调式中加入交响乐伴奏,增强音乐的层次感,舞美方面,运用LED屏、多媒体投影等技术,动态呈现东京汴梁的市井风貌和擂台场景,结合灯光、音效的配合,营造出紧张激烈的戏剧氛围,既提升了观众的沉浸式体验,又让传统剧目焕发出新的生机。