《下河东》作为豫剧传统经典剧目,是豫剧“十八罗汉”之一,以五代十国时期宋太祖赵匡胤征北汉的历史为背景,融合了君臣矛盾、家国情怀与忠奸斗争,成为展现豫剧唱做功并重的重要作品,该剧自清代以来在豫剧舞台久演不衰,不同流派、各名家演绎版本丰富,形成了独具特色的艺术体系,堪称豫剧红生戏的代表作之一。

剧情以北宋初年赵匡胤御驾亲征河东刘崇为开端,因奸臣欧阳方谗言,赵匡胤误斩忠良呼延寿廷,呼延寿廷之子呼延赞逃走后投宋,父子最终于阵前相认,全剧围绕“忠君”与“忠国”的冲突展开,赵匡胤的帝王威严与多疑、呼延寿廷的忠勇悲壮、欧阳方的奸佞阴险,通过跌宕起伏的情节层层铺展,既有金戈铁马的战场气势,又有肝肠寸断的情感张力,尤其“斩寿廷”“父子相认”“赵匡胤悔悟”等场次,成为考验演员功力的核心段落。

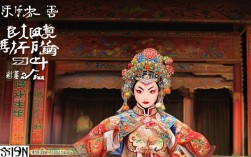

在人物塑造上,豫剧《下河东》以行当分工鲜明著称,赵匡胤属红生行当,要求演员兼具老生的沉稳与须生的潇洒,表演中需突出“髯口功”“靠旗功”,如“观星”“叹月”等唱段,通过甩髯、抖靠等身段展现人物内心的矛盾;呼延寿廷为净行(铜锤花脸),唱腔以“炸音”表现刚烈,念白铿锵有力,如“劝君王莫听谗言”的大段唱段,需体现忠臣的赤诚与悲愤;欧阳方为文丑,通过白口与身段的夸张刻画奸臣形象;呼延赞则以武生应工,展现青年英雄的英武气概,各行当的默契配合,使人物形象立体丰满。

艺术特色上,《下河东》充分体现了豫剧“唱、做、念、打”的融合之美,唱腔以豫东调为主,高亢激越,如赵匡胤“头戴着紫金冠齐眉盖顶”的唱段,运用“二八板”“快慢二八”“流水板”的转换,将人物从踌躇满志到悔恨交加的情绪变化展现得淋漓尽致;同时融入豫西调的深沉,如呼延寿廷临终前的“反二八”,苍凉悲怆,催人泪下,表演上,赵匡胤的“醉态”(如“酒醉斩寿廷”)、呼延赞的“开打”(如“阵前救驾”),既保留了传统戏曲的程式化美感,又融入了武戏的火爆场面,舞台节奏张弛有度,音乐伴奏以板胡为主奏,梆子击节,配合大锣、堂鼓等打击乐,营造出金戈铁马的氛围,尤其在战场戏中,鼓点的急缓变化与演员的身段紧密配合,极具感染力。

作为豫剧经典,《下河东》的传承与发展离不开历代名家的打磨,早期豫剧大师唐喜成将红生唱腔与豫东调结合,形成“唐派”风格,其“脑后音”的运用成为该剧唱腔的标志;李斯忠的花脸表演则以“夯音”著称,将呼延寿廷的忠勇刻画入木三分;现代名家吴碧波、贾廷聚等在继承传统的基础上,融入了新的表演理念,使人物更具现代审美,该剧的版本丰富,除传统本外,还有改编本如《呼延赞》《赵匡胤下河东》等,在情节结构与唱腔设计上各有创新,形成了多元化的演绎体系。

为更直观展现《下河东》的艺术特色,现将主要角色与行当对应及代表唱段整理如下:

| 角色名 | 行当 | 性格特点 | 代表唱段 |

|---|---|---|---|

| 赵匡胤 | 红生 | 帝王威严、多疑 | 《头戴着紫金冠》《酒醉斩寿廷》 |

| 呼延寿廷 | 铜锤花脸 | 忠勇、刚烈 | 《劝君王莫听谗言》《临终托孤》 |

| 欧阳方 | 文丑 | 奸佞、阴险 | 《设计害忠良》 |

| 呼延赞 | 武生 | 英勇、孝顺 | 《阵前认父》《杀敌救驾》 |

《下河东》不仅是一部历史剧,更是一部关于“忠义”与“人性”的深刻寓言,它通过赵匡胤的“悔”与呼延家的“忠”,探讨了权力与道德的冲突,其主题至今仍具现实意义,作为豫剧艺术的瑰宝,该剧的传承与演绎,不仅是对传统戏曲的守护,更是对中华优秀文化的弘扬。

相关问答FAQs

Q1:《下河东》与《斩黄袍》《借头》同为赵匡胤题材豫剧,三者在剧情和主题上有何区别?

A1:《下河东》《斩黄袍》《借头》均以赵匡胤为主角,但侧重点不同。《下河东》聚焦“君臣矛盾”,通过误斩忠良展现帝王的多疑与悔悟,主题是“忠君与忠国的冲突”;《斩黄袍》讲述“夫妻矛盾”,赵匡胤因醉酒斩郑子明,后受柴后逼迫负荆请罪,主题是“帝王家事与伦理”;《借头》则围绕“权谋斗争”,赵匡胤为平定北汉,借韩素梅之父韩龙人头安抚将士,主题是“权术与人性”,三者从不同角度刻画了赵匡胤的多面性格,共同构成了豫剧“赵匡胤系列”的经典。

Q2:豫剧《下河东》中,红生行当的表演有哪些独特要求?

A2:红生行当在《下河东》中扮演赵匡胤,要求演员兼具“文戏的唱功”与“武戏的身段”,唱功上需运用豫东调的高亢与豫西调的深沉,尤其“脑后音”“擞音”的技巧,表现人物从威严到悔恨的情绪变化;身段上需掌握“髯口功”(如甩髯、抖髯展现内心波动)、“靠旗功”(靠旗的颤动体现战场英姿)及“醉步”(酒醉斩寿廷时的踉跄步伐);念白则需刚柔并济,既有帝王的威严,又有忠臣被斩后的痛心,红生的“扮相”要求面如重枣、凤眼蚕眉,通过脸谱与服饰强化人物性格,这也是该剧红生表演的独特魅力所在。