豫剧《对花枪》是豫剧传统剧目中的经典之作,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和脍炙人口的唱段,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作,该剧以隋唐时期为背景,讲述了瓦岗寨老将罗艺与少年时的恋人姜桂枝分离三十三年后,因“对花枪”比试而重逢,历经误会与波折最终一家团圆的故事,核心唱段不仅是推动剧情发展的关键,更是展现人物内心世界、彰显豫剧艺术特色的重要载体,凝聚着豫剧声腔、表演与文学的多重魅力。

剧情背景与人物塑造:唱段的情感根基

《对花枪》的故事源于民间传说,在豫剧舞台上被赋予了浓厚的乡土气息与人文情怀,剧中核心人物姜桂枝,原是姜家寨的寨主,自幼习得一身好武艺,尤其擅长花枪,少年时与罗艺相恋,结为夫妻,后因战乱被迫分离,姜桂枝误以为罗艺负心,独自抚养儿子姜宝林长大,三十三年后,罗艺随瓦岗寨众将途经姜家寨,姜桂枝为试探罗艺是否还记得旧情,遂以“对花枪”为由,与罗艺展开一场武艺与情感的较量。

罗艺作为隋唐时期的名将,形象复杂而立体——既有沙场上的铁血刚毅,也有面对旧情时的愧疚与深情,两人的重逢并非久别重逢的喜悦,而是夹杂着思念、误会、试探与不甘,这种复杂的情感张力,为唱段的情感表达提供了丰富的土壤,剧中经典唱段如姜桂枝的《忆当年》《自幼儿练习花枪》,罗艺的《一见娇儿泪满腮》等,均围绕人物的身份、经历与心境展开,将三十年前的爱恋、分离后的苦楚、重逢时的百感交集,通过唱词与唱腔层层递进地展现出来。

经典唱段的艺术解析:声腔与叙事的融合

豫剧《对花枪》的唱段之所以深入人心,在于其将豫剧的声腔特色与人物情感、剧情发展完美结合,既有梆子腔的高亢激越,又有抒情的细腻婉转,以下通过具体唱段分析其艺术特点:

姜桂枝的《忆当年》:慢板中的深情与沧桑

“忆当年,在松林,兄妹把书念,罗成哥哥来拜年,他学文,我学剑,朝夕相伴在松林间,那一日,山贼来捣乱,多亏罗艺哥哥把贼赶,他临走,赠我花枪杆,说是一对好姻缘……”这段【慢板】唱腔是姜桂枝回忆少年往事的核心唱段,以平缓的节奏、绵长的拖腔,铺陈出与罗艺初识、相恋的甜蜜场景,唱词采用口语化的叙事语言,如“兄妹把书念”“朝夕相伴在松林间”,如同民间说唱般亲切自然,拉近了与观众的距离,在唱腔处理上,豫剧演员通过“擞音”“滑音”等技巧,将姜桂枝回忆时的温柔与怀念融入旋律,尤其在“说是一对好姻缘”一句中,尾音微微上扬,既带羞涩又藏期盼,为后续的分离与重逢埋下伏笔。

姜桂枝的《自幼儿练习花枪》:流水板中的英姿与自信

“自幼儿,练习花枪,枪挑李渊救唐王,姜家寨,威名扬,绿林中谁不晓我姜家女红妆!”这段【流水板】唱腔节奏明快、字字铿锵,展现了姜桂枝作为女将的飒爽英姿,唱词以“枪挑李渊救唐王”的历史事件为背景,既凸显了姜武艺的高强,又暗合了隋唐乱世的时代特征,在演唱中,演员通过“垛板”的运用,将“威名扬”“谁不晓”等词句的语气加重,配合锣鼓点的“仓才仓才”伴奏,营造出强烈的戏剧张力,让观众直观感受到姜桂枝的自信与骄傲,这种“文戏武唱”的处理,打破了传统旦角唱段的柔美范式,彰显了豫剧刚柔并济的艺术风格。

罗艺的《一见娇儿泪满腮》:悲愤腔中的愧疚与悔恨

“一见娇儿泪满腮,三十三年未回来,当年若非遭兵变,何至今日两分开,我对不起你娘儿俩,我对不起姜家寨……”这段【悲愤腔】是罗艺与姜桂枝相认后的核心唱段,旋律低沉、节奏缓慢,通过“哭腔”技巧将罗艺的愧疚与悔恨推向高潮,唱词以“泪满腮”“两分开”等直白的情感表达,配合“我对不起”的反复强调,塑造了一个铁血将军面对旧情时的脆弱与真诚,在声腔处理上,豫剧豫西调的“下五音”唱法被充分运用,罗艺的唱腔显得浑厚苍凉,尤其在“何至今日两分开”一句中,尾音拖长并带有颤抖,仿佛压抑了三十年的情感瞬间爆发,极具感染力。

以下是《对花枪》经典唱段的艺术特色归纳:

| 经典唱段 | 角色 | 唱腔板式 | 情感基调 | 艺术特点 |

|----------------|------------|----------------|------------------|------------------------------|

| 《忆当年》 | 姜桂枝 | 【慢板】 | 温柔、怀念 | 叙事性唱词,擞音、滑音抒情 |

| 《自幼儿练习花枪》 | 姜桂枝 | 【流水板】【垛板】 | 自信、英武 | 节奏明快,锣鼓点烘托气势 |

| 《一见娇儿泪满腮》 | 罗艺 | 【悲愤腔】 | 愧疚、悔恨 | 哭腔技巧,豫西调低沉苍凉 |

豫剧声腔的融合与创新:地域特色的彰显

《对花枪》的唱段之所以具有独特的艺术魅力,离不开对豫剧不同声流派的融合与创新,豫剧分为豫东调、豫西调、祥符调、豫东南调等流派,其中豫东调以“大本腔”(真声为主)著称,高亢激越,适合表现武将或刚强人物;豫西调则以“下五音”(假声为主)见长,深沉婉转,擅长抒发悲情,在《对花枪》中,姜桂枝的唱段多采用豫东调的唱法,突出其女将的英姿;而罗艺的唱段则融入豫西调的悲腔,展现其内心的愧疚,这种“东腔西调”的融合,打破了单一流派的局限,丰富了人物的情感表达,也体现了豫剧兼容并蓄的艺术传统。

唱段中的伴奏乐器也极具地域特色,板胡作为豫剧的主奏乐器,以其明亮的音色支撑唱腔的旋律;锣鼓点的“五锣”“十锣”等节奏型,则根据剧情变化灵活运用——回忆往事时,锣鼓点轻柔舒缓,营造静谧氛围;比试花枪时,锣鼓点急促密集,增强紧张感;相认相拥时,锣鼓点激昂热烈,烘托团圆的喜悦,这种“唱腔与伴奏”“声腔与剧情”的紧密配合,构成了豫剧《对花枪》独特的听觉与视觉体验。

传承与当代价值:经典唱段的现代生命力

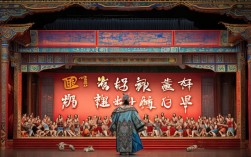

作为豫剧传统剧目的代表,《对花枪》的唱段在当代仍具有强大的艺术生命力,其经典唱段被收录于《中国戏曲音乐集成·河南卷》,成为研究豫剧声腔艺术的重要资料;青年演员通过复排、改编等方式,让老戏焕发新声,在近年来的舞台演出中,部分版本在保留传统唱腔的基础上,融入现代舞台技术,如LED背景呈现松林、战场等场景,灯光设计配合情感变化,增强了唱段的代入感。

更重要的是,《对花枪》的唱段承载着中华民族的传统价值观——对爱情的忠贞、对家庭的重视、对信义的坚守,姜桂枝与罗艺的故事,不仅是个人情感的纠葛,更是乱世中普通人追求团圆的缩影,其唱段中“宁为玉碎不为瓦全”的刚烈、“三十年等待不言弃”的深情,至今仍能引发观众的共鸣,成为连接传统与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

Q1:《对花枪》中“对花枪”的比试情节有何象征意义?

A:“对花枪”是《对花枪》的核心情节,既是武艺的较量,更是情感的试探与和解,从象征意义上看,花枪是姜桂枝与罗艺爱情的信物(罗艺当年以花枪杆定情),比试花枪实则是两人对过往情感的“检验”:姜桂枝通过罗艺的花枪招式,判断他是否还记得旧情;罗艺则通过姜桂枝的枪法,感受她三十三年的坚守与不易,罗艺认出花枪中的“鸳鸯扣”暗记,两人相认,比试从“对抗”转为“相拥”,象征着误会消解、情感重圆,这一情节不仅推动了剧情发展,更以“武戏文唱”的方式,将爱情、信义等主题具象化,体现了豫剧“以技载情”的艺术特色。

Q2:豫剧《对花枪》的唱段如何体现河南地域特色?

A:豫剧《对花枪》的唱段通过唱词、声腔、伴奏等多方面体现了河南地域特色,在唱词上,大量使用河南方言词汇与民间口语,如“恁(你们)”“中(好)”“俺(我)”,以及“松林里”“姜家寨”等地域色彩浓厚的场景描写,带有浓郁的乡土气息;在声腔上,融合了豫东调的高亢与豫西调的深沉,既有中原人民的直爽豪迈,又有黄河流域的深沉厚重,如姜桂枝的【流水板】唱腔节奏明快,如同河南豫东平原的“快板书”,充满活力;在伴奏上,板胡、锣鼓等乐器的运用,借鉴了河南民间音乐的元素,尤其是“梆子腔”的“强起弱收”节奏,如同中原大地的鼓点,铿锵有力,这些特色共同构成了《对花枪》唱段的“中原味”,使其成为豫剧地域艺术的典型代表。