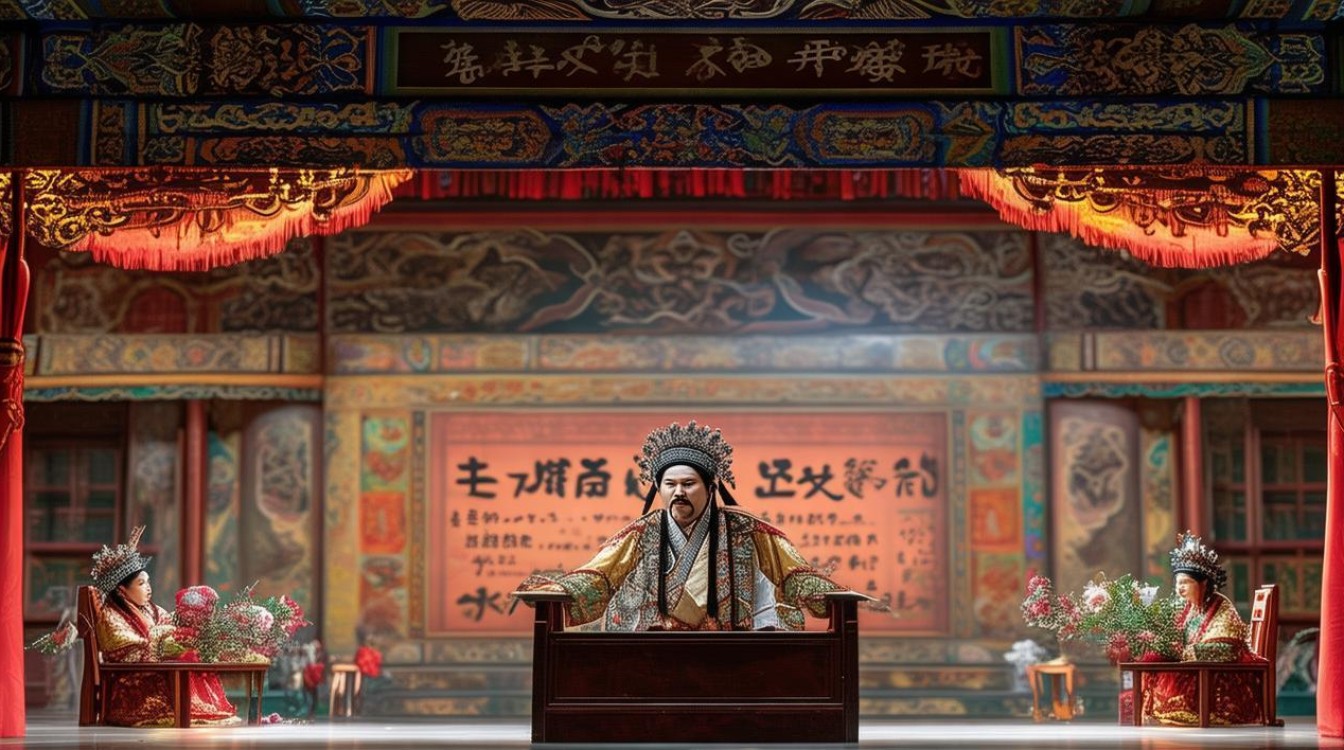

豫剧作为中国北方的重要剧种,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的剧情和鲜明的人物塑造深受观众喜爱,而《罗锅训妻》作为其中的经典剧目,更是凭借刘墉这一家喻户晓的“罗锅”形象与夫妻间的情感纠葛,成为久演不衰的舞台佳作,全剧以“训”为线,将官场清廉、家庭伦理与人性温情巧妙融合,既有豫剧特有的艺术张力,又传递出深刻的生活智慧。

剧情梗概:从“官场清流”到“家事难断”的矛盾张力

《罗锅训妻》的故事背景设定在清朝乾隆年间,主人公刘墉(刘罗锅)因刚正不阿、为官清廉,深得乾隆皇帝赏识,却也因“不近人情”的家规屡屡引发家庭矛盾,剧情开篇,刘墉因查办贪腐案得罪权臣,回乡探亲时发现妻子在家中私自收受了地方官员的“薄礼”——虽为寻常土产,却触及了他“不贪不占”的底线,妻子则认为丈夫“官做得越大越不近人情”,亲戚间的人情往来竟被上纲上线,夫妻二人由此爆发激烈冲突。

全剧围绕“训”字展开:刘墉以“官箴”训诫妻子,强调“一丝一粟民脂民膏,半丝半缕恒念物力维艰”,认为为官者家属更需以身作则,维护清廉家风;妻子则以“常情”反驳,认为丈夫“只认理不顾家”,连亲戚的面子都不给,冲突升级时,刘墉甚至搬出家法,欲以“家规”正家风,却因儿子哭诉“母亲委屈”、邻居劝解“人情世故”陷入两难,刘墉在反思中意识到“清廉”不仅是官场准则,更需融入家庭温情;妻子也理解丈夫“一身正气方能两袖清风”的苦心,主动退还礼品,夫妻在相互体谅中达成和解。

剧情的高潮并非“训妻”的威严,而是刘墉在“公理”与“人情”间的挣扎——他既不愿因私废公,又不愿因公伤家,这种矛盾让人物形象更加立体:他不仅是“铁面无私”的清官,更是有血有肉的丈夫、父亲。

人物分析:刚柔并济的“罗锅”与烟火气十足的妻

刘墉:刚正背后的“人情味”

刘墉的形象打破了传统清官“高大全”的刻板印象,他外貌“罗锅驼背”,却身姿挺拔、目光如炬,一出场便自带威严;但面对妻子时,他既有“怒目拍案”的严肃,也有“欲言又止”的隐忍,剧中,他训妻时引经据典,从包拯“不持一砚归”到海瑞“骂退严嵩”,看似“掉书袋”,实则是将自己对“清廉”的理解传递给家人;而当儿子抱着他的腿哭喊“爹别打娘”时,他颤抖的手与红润的眼眶,又暴露出“外冷内热”的柔情,这种“刚正”与“温情”的交织,让刘墉从历史符号变成了观众可感可亲的“邻家大叔”。

妻子:市井女性的“觉醒”

刘墉的妻子并非传统戏曲中“逆来顺受”的女性形象,她泼辣直率、懂人情世故,认为“亲戚送点土产是情分”,却也因此与丈夫的理念产生碰撞,她的“错”并非贪财,而是对“清廉家风”的理解停留在“不贪赃枉法”的表层,未意识到“瓜田李下”的隐患,剧中,她从最初的委屈抱怨(“你当官,我跟着挨骂!”),到看到丈夫因“清名”被同僚排挤时的心疼,再到主动退还礼品时的觉醒(“我懂了,你的‘理’比情重,这理是咱家的根”),展现了一个市井女性在家庭矛盾中的成长,她的“不完美”,反而让观众看到了真实的生活质感——谁没有在“道理”与“情分”间纠结过呢?

艺术特色:豫剧元素的极致展现

作为豫剧经典,《罗锅训妻》在唱腔、表演和舞台设计上充分展现了豫剧的艺术魅力。

唱腔:高亢与委婉的碰撞

刘墉的唱段以豫剧“豫东调”为主,旋律高亢激越,如“头戴乌纱帽,两袖清风飘”一段,节奏明快,字字铿锵,凸显其刚正不阿的性格;而妻子则以“豫西调”应和,唱腔婉转细腻,如“丈夫为官不易,我怎忍添烦恼”,拖腔悠长,情感细腻,展现了女性的柔韧,夫妻对唱时,一高一低、一刚一柔,形成鲜明的声腔对比,既推动了剧情发展,又让观众享受听觉盛宴。

表演:程式化与生活化的融合

豫剧的表演讲究“唱念做打”,剧中刘墉的“蹉步”“甩袖”等程式化动作,既表现了官员的威仪,又通过“罗锅”的身形特点增强了喜剧效果;而妻子的“水袖功”“指法”则贴近生活,如生气时跺脚、委屈时抹泪,让人物充满烟火气,尤其刘墉“举家法又放下”的细节,通过眼神的犹豫与动作的迟疑,将内心的挣扎外化,堪称“以形传神”的典范。

舞台:写意与写实结合

舞台设计上,全剧以“一桌二椅”的传统布景为主,通过演员的表演“虚拟”场景:如“查办贪腐案”以刘墉的“趟马”动作表现路途艰辛,“收受礼品”以妻子展示土产的细节暗示冲突,而夫妻和解时,背景灯光由冷色调转为暖色调,暗示家庭氛围的缓和,写意的舞台与写实的情感相得益彰。

社会意义:清廉家风的时代回响

《罗锅训妻》虽为古装戏,却蕴含着超越时代的现实意义,在“全面从严治党”的今天,剧中“清廉传家”的主题与“家风建设”的要求不谋而合,刘墉“训妻”并非“大男子主义”,而是对“权力腐蚀”的警惕——他深知“妻贤夫祸少”,家人的言行不仅关系家庭和睦,更影响为官者的清誉,这种“修身齐家”的理念,对当代家庭仍有启示意义:清廉不仅是为官者的操守,更是每个家庭应有的“传家宝”。

剧中对“人情”与“原则”的探讨,也引发观众共鸣:生活中,我们常在“情面”与“规矩”间摇摆。《罗锅训妻》给出了答案:原则不让步,但可以有温度——刘墉最终没有强行“训”服妻子,而是通过沟通让她理解“清廉”是对家人最好的保护,这种“柔性教育”比“强制命令”更深入人心。

经典唱段赏析表

| 唱段名称 | 演唱者 | 情感基调 | 唱腔特点 | 核心台词 |

|---|---|---|---|---|

| 《头戴乌纱帽》 | 刘墉 | 刚正威严 | 豫东调,高亢激越,节奏明快 | “两袖清风飘,不贪不占心自牢” |

| 《丈夫为官不易》 | 妻子 | 委屈理解 | 豫西调,婉转细腻,拖腔悠长 | “你为百姓断案公,我为你家操持苦” |

| 《家训如春雨》 | 刘墉 | 温情醒悟 | 融合豫东、豫西调,柔和深情 | “清廉不是冰霜冷,是护家的春雨” |

相关问答FAQs

Q1:《罗锅训妻》中的刘墉形象与历史中的刘墉有何异同?

A1:艺术形象与历史人物既有联系又有区别,历史上的刘墉(1720-1804)确实以清廉、机智著称,官至体仁阁大学士,但并无“罗锅训妻”的具体记载,剧中刘墉的“罗锅”形象是民间艺术的夸张,符合“清官必有奇貌”的传统审美;而“训妻”情节则是虚构的,旨在通过家庭矛盾展现其“清廉家风”的理念,相同点在于,两者都突出了刘墉“刚正不阿、心系百姓”的品格,艺术形象是对历史人物的精神升华。

Q2:为何《罗锅训妻》能在民间久演不衰?

A2:其魅力在于“接地气”的题材与“真性情”的人物,剧情围绕“夫妻矛盾”展开,是每个家庭都可能遇到的生活难题,观众容易产生共鸣;刘墉与妻子的性格鲜明,一个“认理不认情”,一个“重情不重理”,冲突中既有价值观的碰撞,又有情感的交融,符合中国人“和为贵”的处世哲学;豫剧高亢的唱腔、生动的表演,将“大道理”转化为“小故事”,让观众在欣赏艺术的同时,潜移默化地接受“清廉传家”的价值观念,因而历经百年仍受喜爱。