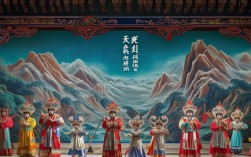

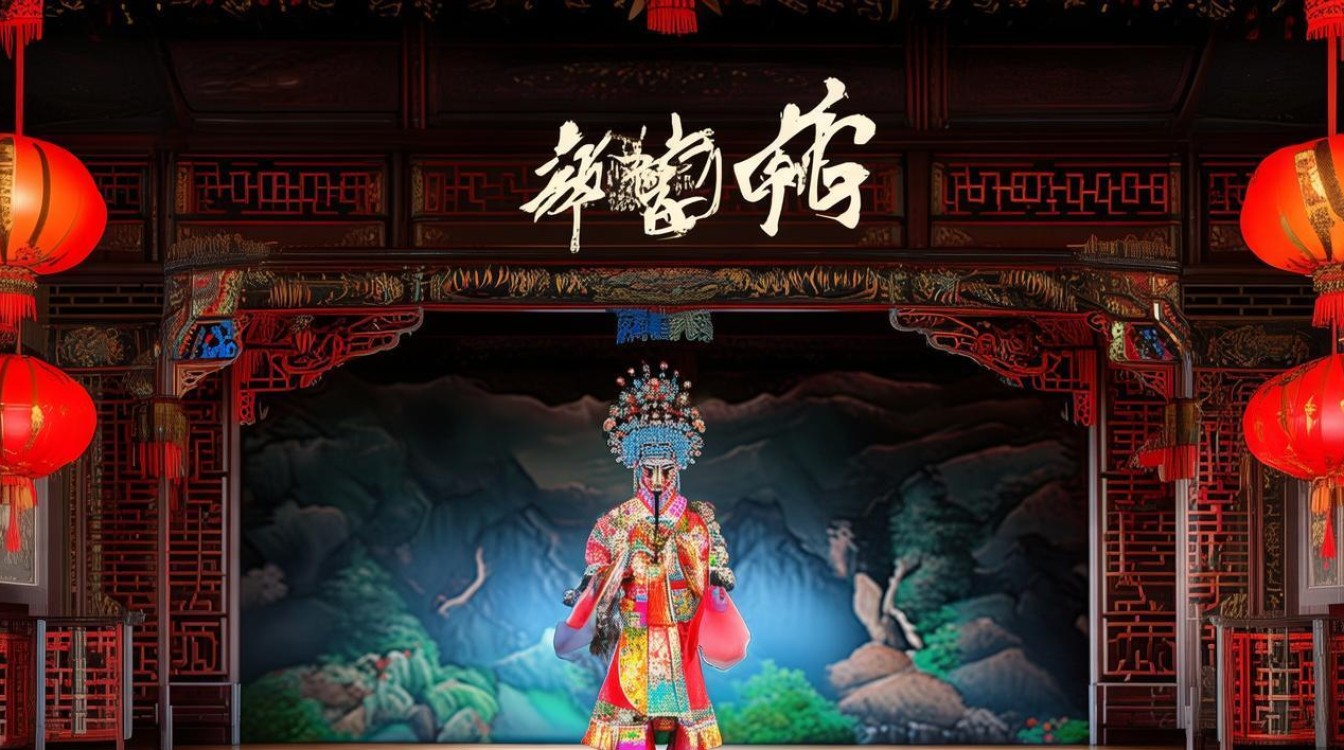

杜鹃山作为革命现代戏的经典剧目,自1964年由中国人民解放军战友文工团创排以来,便以鲜明的时代精神、跌宕的剧情和动人的艺术感染力成为舞台上的红色丰碑,而豫剧版《杜鹃山》在传承原作精髓的基础上,融入中原戏曲的质朴豪放与细腻婉转,形成了独特的艺术魅力,近年来,由河南省豫剧一团推出的《杜鹃山》专辑,更是通过精良的录制与演绎,让这部红色经典以更贴近当代观众的方式焕发新生,成为豫剧艺术与红色文化交融的典范之作。

剧目背景与豫剧改编的在地化表达

《杜鹃山》的故事以1928年湖南桂东农民武装斗争为原型,讲述了党代表柯湘带领雷刚等草莽英雄,从自发的反抗走向自觉革命,最终创建红色根据地的历程,相较于京剧原版的铿锵高亢,豫剧版在改编中更注重“接地气”的情感表达与生活化叙事,河南省豫剧一团在移植过程中,保留了“劫法场”“怒杀温其久”等核心情节,同时强化了中原地域文化特色:唱词中融入河南方言的韵律感,念白带着豫西调的质朴,舞台设计则借鉴了豫剧“三小戏”(小生、小旦、小丑)的生活化表演,让英雄人物更具“邻家感”,雷刚这一角色,在豫剧版中减少了京剧的“架子花脸”程式化表演,转而以“红脸老生”的唱腔塑造其耿直勇猛又重情重义的草莽英雄形象,更符合中原观众对“好汉”的审美认知。

专辑核心唱段:经典唱腔与时代共鸣的融合

《杜鹃山》豫剧专辑共收录12段核心唱段,涵盖抒情、叙事、激昂等多种情绪,集中展现了豫剧“声情并茂”的艺术特质,最富代表性的当属柯湘的《乱云飞》与雷刚的《家住安源》,二者通过截然不同的唱腔设计,成为刻画人物灵魂的“点睛之笔”。

| 唱段名称 | 演唱者 | 唱腔特点 | 剧情关联与情感表达 |

|---|---|---|---|

| 《乱云飞》 | 李树建 | 以常派“脑后音”为基础,融合豫东调的“炸音”,慢板段苍劲深沉,快板段如疾风骤雨 | 柯湘在敌人重兵围剿下,独自面对内部矛盾与外部压力,唱段通过“乱云飞渡仍从容”的坚定,展现革命者的战略定力与悲悯情怀。 |

| 《家住安源》 | 陈素真 | 陈派“闺门旦”唱腔的婉转细腻,二八板如泣如诉,流水板则节奏明快 | 雷刚回忆与柯湘初遇的场景,通过“家住安源煤矿间”的叙事,交代草莽英雄的革命初心,唱腔中带着对“家”的眷恋与对“路”的迷茫。 |

| 《杜鹃山举红旗》 | 虎美玲 | 明快的小行板与高亢的甩腔结合,加入豫剧“嗨嗨腔”的呐喊 | 全剧高潮,军民团结反抗压迫,唱段以“红旗漫卷杜鹃山”的豪迈,将个人命运与革命事业融为一体,传递出“星星之火可以燎原”的信念。 |

《热血》《刑场上的婚礼》等唱段则在音乐创新上大胆突破:传统板胡、梆笛的基础上,融入西洋弦乐的烘托,既保留了豫剧“梆子味”的节奏骨架,又通过配器的层次感增强了音乐的戏剧张力,刑场上的婚礼》中,柯湘与丈夫就义前的对唱,以豫剧慢板为基调,弦乐如泣如诉,而突然插入的锣鼓点则象征革命的决绝,形成“柔中带刚”的情感冲击。

艺术特色:从“舞台呈现”到“听觉艺术”的转化

作为专辑,其价值不仅在于唱段的收录,更在于对舞台艺术的“听觉化”再创作,此次《杜鹃山》豫剧专辑由河南省音像出版社制作,采用“现场实录+后期精修”的方式,既保留了演员在舞台上真实的呼吸感与互动感,又通过调音技术凸显唱腔的细节:李树建在《乱云飞》中的“偷气”技巧(演唱中快速换气而不中断情感),陈素真在《家住安源》中的“擞音”(声波颤抖的细腻情感),都在专辑中得到清晰呈现。

专辑还特别收录了“幕后创作札记”,由作曲家朱超伦(已故豫剧音乐泰斗)的弟子解读唱腔设计理念,柯湘核心唱段的“腔随情走”,并非单纯追求技巧炫技,而是以“情”为核心:在“家住安源”中,用下行旋律表现雷刚的朴实;在“乱云飞”中,用上行旋律展现柯湘的坚定,真正做到“唱人物不唱行当”,这种“以情带声”的创作理念,让专辑不仅是豫剧爱好者的“听觉盛宴”,更成为戏曲教学与研究的重要参考资料。

文化传承:红色经典与当代审美的对话

《杜鹃山》豫剧专辑的推出,恰逢“党史学习教育”与“戏曲振兴”的双重时代背景,专辑通过“音像+数字”双渠道传播(QQ音乐、网易云音乐等平台同步上线),让红色故事突破剧场限制,触达更广泛的年轻群体。《杜鹃山举红旗》因旋律激昂、歌词直白,被网友称为“豫剧版《孤勇者》”,在短视频平台引发二次创作热潮,学生用流行乐改编唱段,戏曲演员用戏腔翻唱歌曲,实现了红色文化的“破圈”传播。

专辑也体现了豫剧艺术的“守正创新”,在保留传统板式、唱腔的基础上,通过现代录音技术还原舞台音效(如风雨声、枪炮声的拟音),让听众仿佛置身剧场;专辑附赠的“唱段解析手册”,以图文并茂的方式讲解豫剧术语(如“起腔”“落腔”“偷字”),降低了非专业观众的欣赏门槛,为戏曲普及提供了新路径,正如豫剧名家小香玉所言:“《杜鹃山》不是‘老古董’,而是用老腔唱新事——用老百姓听得懂的语言,讲永恒的革命精神。”

相关问答FAQs

Q1:杜鹃山豫剧专辑与京剧版相比,有哪些独特的艺术价值?

A1:京剧版《杜鹃山》以“高亢激越”著称,注重程式化表演与脸谱化塑造;而豫剧版则更强调“生活化”与“地域性”,唱腔融入河南方言的韵律(如“中”“得劲”等口语化表达),表演上减少夸张的身段,增加贴近中原观众生活的细节(如雷刚的“大碗喝酒”“粗布扎巾”),豫剧版在音乐上保留了梆子腔的“节奏骨架”,板式变化更丰富(如【二八板】【慢板】【流水板】的灵活转换),唱腔情感表达更细腻,尤其擅长用“哭腔”“甩腔”刻画人物的内心矛盾,这种“质朴中见真情”的风格,让红色故事更具“泥土味”与亲和力,成为中原文化的重要载体。

Q2:非豫剧爱好者如何通过专辑入门豫剧?

A2:建议从“故事性”与“旋律性”强的唱段入手,如《家住安源》(叙事性强,旋律流畅)、《杜鹃山举红旗》(节奏明快,情绪高昂),先通过唱段了解剧情脉络,再关注唱腔中的“情感密码”,听《乱云飞》时,注意柯湘唱到“风紧云急”时拖腔的“颤抖感”,这并非技巧不足,而是表现角色内心的焦虑与坚定;听《热血》时,感受快板段锣鼓点的“密不透风”,对应剧情中紧张激烈的战斗场面,可结合专辑附赠的“唱段解析手册”,了解“脑后音”“擞音”等术语,或对比同一唱段不同演员的版本(如李树建与虎美玲的《乱云飞》),感受流派差异,逐步体会豫剧“以声塑形、以情动人”的艺术魅力。