河南坠子是中国北方地区极具代表性的曲艺曲种之一,发源于清末民初的河南省东部,以河南方言为演唱载体,融合了道情、莺歌柳等民间艺术的元素,逐渐形成独特的艺术风格,它不仅承载着中原地区的历史记忆与民俗文化,更以其高亢明快的唱腔、生动鲜活的叙事,成为中国曲艺宝库中的璀璨明珠。

河南坠子的起源与河南的地理文化环境密不可分,19世纪末,在豫东、豫北农村地区,艺人吸收了道情、三弦书等曲种的唱腔特点,结合当地民歌小调,创造出一种新的说唱形式,因主要伴奏乐器为坠胡(又名“坠琴”),故得名“河南坠子”,早期艺人多为农村贫苦百姓,以撂地摊、赶庙会等方式演出,内容多取材于民间故事、历史传说,语言质朴,贴近生活,深受群众喜爱。

20世纪初,河南坠子逐渐从农村走向城市,进入茶馆、戏园等固定演出场所,艺术形式也日趋成熟,这一时期,唱腔板式不断丰富,形成了以【平腔】为基础,【快扎板】【慢板】【垛板】等为主要板式的完整体系,表演形式也从单人演唱发展为“对口坠子”(两人对唱)、“群口坠子”(多人演唱),并加入三弦、琵琶、简板等伴奏乐器,增强了音乐的表现力,20世纪30至40年代,河南坠子进入鼎盛期,涌现出乔清秀、刘桂枝、董桂枝等一批代表性艺术家,他们通过广播、唱片等媒介将河南坠子传播至全国,乔清秀更因唱腔清亮婉约,被誉为“坠子皇后”。

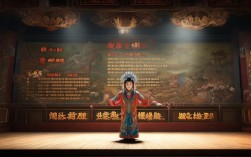

河南坠子的艺术魅力主要体现在唱腔、语言和表演三个方面,唱腔上,它以河南方言的声调为基础,高亢处如裂帛穿云,低回时似细语呢喃,既有北方曲艺的豪放,又不失中原文化的细腻,表现激烈冲突时多用【快扎板】,节奏急促、气势磅礴;抒发儿女情长时则多用【慢板】,委婉缠绵、动人心弦,语言上,河南坠子保留了浓郁的乡土气息,常用俗语、谚语,生动鲜活,通俗易懂,如传统曲目《偷石榴》中通过对话刻画人物性格,幽默风趣,极具生活情趣,表演上,早期艺人注重“手、眼、身、法、步”的配合,通过虚拟的动作模仿场景,如《杨家将》中“穆桂英挂帅”一段,通过眼神、手势展现人物的英姿飒爽,让听众如临其境。

作为传统曲艺,河南坠子的曲目浩如烟海,大致可分为“大书”和“小段”两类。“大书”为长篇故事,如《响马传》《十二寡妇征西》《包公案》等,情节曲折,人物众多,常连场演出;“小段”为短篇作品,如《小姑贤》《王祥卧冰》《李逵夺鱼》等,主题集中,以情动人,新中国成立后,河南坠子与时俱进,创作出《焦裕禄》《李双双》《雷锋颂》等现代曲目,将时代精神融入传统艺术,赋予其新的生命力。

尽管面临现代娱乐方式的冲击,河南坠子仍通过进校园、办非遗传承班、数字化传播等方式努力传承,2011年,河南坠子被列入国家级非物质文化遗产名录,这一举措为这门古老艺术的保护与发展注入了新的动力。

相关问答FAQs

Q1:河南坠子与河南梆子(豫剧)的主要区别是什么?

A1:河南坠子与河南梆子虽同属河南地方艺术,但艺术形式差异显著,河南坠子是曲艺,以“说唱”为主要表现手段,演员多为一人或多人坐唱,伴奏乐器以坠胡为主,唱腔自由灵活,注重叙事;而河南梆子是戏曲,需“唱、念、做、打”综合表演,演员需化妆、穿戏衣,伴奏以板胡、梆子为主,板式规整,强调舞台呈现,河南坠子多表现民间生活故事,河南梆子则擅长历史演义和宫廷戏。

Q2:河南坠子的传承面临哪些挑战?如何应对?

A2:河南坠子传承面临的主要挑战包括:年轻受众减少、传统艺人老龄化、创新不足导致吸引力下降等,应对措施包括:在中小学开设非遗课程,培养青少年兴趣;鼓励创作反映现代生活的新曲目,如乡村振兴、抗疫故事等;利用短视频平台、直播等新媒体扩大传播;政府加大对传承人的扶持力度,建立传承基地,通过“师带徒”模式培养后备人才。