中国戏曲学院作为国内唯一一所独立设置的艺术戏曲高等学府,自1950年建校以来,始终肩负着戏曲艺术传承与创新的使命,其中秦腔作为我国最古老的剧种之一,在该院的教学、研究与传承体系中占据着重要地位,学院立足秦腔艺术的深厚底蕴,通过系统的课程设置、顶尖的师资力量与丰富的实践平台,为这一国家级非物质文化遗产的延续培养了大批专业人才,推动了秦腔从传统舞台向现代高等教育的创造性转化。

在历史沿革中,中国戏曲学院的秦腔教育可追溯至建校初期的“戏曲改进局实验学校”时期,当时便已吸纳秦腔艺人参与教学,旨在整理传统剧目与表演技法,1980年,学院正式设立秦腔表演专业,标志着秦腔教育进入高等学历教育阶段;2006年,秦腔入选首批国家级非物质文化遗产,学院随即成立“中国戏曲学院非遗研究中心”,将秦腔保护纳入学术研究体系;2010年后,学院进一步拓展秦腔教学领域,新增秦腔导演、秦腔音乐伴奏等专业方向,形成了“表演-导演-音乐-理论”四位一体的培养格局,构建了从本科到硕士的完整人才培养链条。

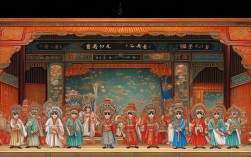

教学体系是秦腔教育的核心支撑,学院围绕“传统为根、创新为魂”的理念,构建了“基础技能+流派传承+创作实践”的三维课程体系,基础技能课程侧重秦腔基本功训练,如“唱腔发声”“身段技巧”“毯子功”“把子功”等,旨在夯实学生的表演功底;流派传承课程则邀请秦腔名家(如秦腔表演艺术家马蓝鱼、全巧民等)进校园,通过“师带徒”模式传授《三滴血》《火焰驹》《铡美案》等经典剧目的表演精髓;创作实践课程强调传统与现代融合,如指导学生创排新编秦腔剧《昭君出塞》《青春祭》,探索秦腔在当代语境下的表达方式,学院还开设《秦腔史论》《秦腔音乐概论》《西北方言与念白》等理论课程,帮助学生从文化层面理解秦腔的艺术特质,师资力量方面,学院组建了一支“双师型”团队,既有秦腔表演领域的国家级非遗传承人,也有戏曲理论研究的博士导师,同时与陕西易俗社、甘肃秦腔剧院等院团建立合作,聘请一线演员担任兼职教师,确保教学内容与舞台实践紧密结合。

实践与传承方面,中国戏曲学院通过“舞台展演+学术研讨+社会服务”三位一体的模式,推动秦腔艺术的活态传承,学院定期举办“秦腔专场演出”,组织学生参与全国戏曲会演、非遗展演等活动,近五年累计推出《游西湖》《劈山救母》等传统剧目20余部,新编剧目5部,青春秦腔》获全国戏曲文化奖“优秀剧目奖”,学术研究上,学院教师主持《秦腔流派传承研究》《数字化保护视域下秦腔音像资料整理》等国家级课题10余项,出版《秦腔艺术概论》《当代秦腔发展报告》等专著,填补了秦腔学术研究的空白,社会服务层面,学院开展“秦腔进校园”“非遗进社区”活动,年均举办讲座、工作坊50余场,覆盖受众超10万人次,并通过“戏曲云课堂”平台,向全球观众普及秦腔知识,让古老艺术焕发新生。

展望未来,中国戏曲学院将继续深化秦腔教育的内涵建设,探索“传统技艺+现代科技”的传承路径,如利用VR技术还原秦腔传统舞台场景,通过人工智能辅助唱腔训练,同时加强与“一带一路”沿线国家的文化交流,推动秦腔走向世界舞台,为中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展贡献力量。

相关问答FAQs

Q1:中国戏曲学院秦腔专业的培养目标是什么?

A1:中国戏曲学院秦腔专业旨在培养“德艺双馨、守正创新”的复合型戏曲人才,具体目标包括:系统掌握秦腔表演、导演、音乐伴奏等专业技能,传承秦腔经典剧目与流派风格;具备扎实的戏曲史论素养,能够理解秦腔的文化内涵与艺术规律;具备一定的创作能力,能参与秦腔新编剧目改编与现代舞台实践;树立文化自信,主动承担秦腔非遗保护与传播使命,成为秦腔艺术传承的中坚力量。

Q2:秦腔专业学生毕业后有哪些主要就业方向?

A2:秦腔专业毕业生的就业方向多元,主要包括:专业院团演员(如陕西易俗社、甘肃秦腔剧院、新疆秦腔剧团等国有院团),从事秦腔表演、导演或音乐伴奏工作;教育领域(如戏曲院校、中小学、艺术培训机构),担任秦腔专业教师或艺术普及工作者;文化机构(如非遗保护中心、文化馆、戏曲研究院),从事秦腔艺术研究、非遗保护与管理;新媒体与文创产业,参与秦腔短视频创作、戏曲动漫设计等跨界融合项目,推动秦腔艺术的数字化传播。