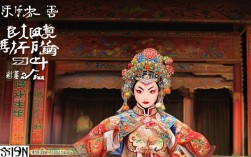

外景豫剧连续剧是将中国国家级非物质文化遗产豫剧艺术与电视剧的连续叙事、外景拍摄技术相融合的新型艺术形式,它突破了传统豫剧“一方舞台、三面观众”的固定模式,将戏曲的唱、念、做、打融入更广阔的自然与生活场景中,既保留了豫剧高亢激昂的唱腔、程式化的表演精髓,又通过连续剧的情节铺陈与人物塑造,让这门古老艺术在当代语境下焕发新的生命力。

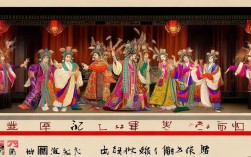

从创作维度看,外景豫剧连续剧的核心在于“跨界融合”,传统豫剧以“写意”为主,舞台布景简单,演员通过虚拟动作(如“趟马”象征骑马、“划船”象征行舟)引导观众想象场景;而外景拍摄强调“写实”,真实的山水、建筑、生活细节为表演提供了具象化的背景,这种融合要求创作者在“虚实之间”找到平衡:既要让戏曲程式(如水袖功、台步、眼神)在自然环境中合理落地,又要让外景的真实感服务于戏曲的情感表达,在表现豫剧经典《花木兰》从军情节时,若在草原上拍摄“趟马”戏,可借助广角镜头展现天地辽阔,演员的台步需配合地形调整节奏,既保留戏曲的韵律感,又凸显“万里赴戎机”的苍凉意境。

外景豫剧连续剧的叙事革新同样值得关注,传统豫剧多取材自历史故事、民间传说,以单本戏或折子戏为主,情节相对集中;而连续剧则需构建长线叙事,通过人物命运的跌宕起伏串联起多起事件,这种转变要求剧本在保留戏曲“以歌舞演故事”特质的同时,融入更多现代叙事元素,若以豫剧传承人为主角创作连续剧,可通过“学艺—从艺—创新—传承”的成长线,串联起不同时期的经典剧目(如《穆桂英挂帅》《朝阳沟》),同时穿插时代背景下的个人情感、师徒矛盾、行业困境等副线,让戏曲唱段成为人物内心独白的载体,而非孤立的艺术展示。

拍摄过程中的挑战亦不容忽视,首先是表演适应性问题:舞台表演讲究“四功五法”的规范性,演员需通过夸张的动作和表情传递情感;而外景拍摄中,镜头的近距离捕捉要求表演更自然、细腻,尤其在面对真实环境(如风雨、人群)时,演员需快速调整状态,避免程式化表演与实景的割裂,其次是技术难题:戏曲唱腔对音质要求极高,外景的风声、水流声、环境噪音易干扰录音,需采用“同期声+后期配音”相结合的方式,既保留现场感,又确保唱腔的清晰度;外景拍摄受天气、光线影响大,需灵活调整拍摄计划,例如在清晨或黄昏拍摄柔光戏,避免强光导致演员妆容失真。

从传播效果看,外景豫剧连续剧为豫剧艺术开辟了更广阔的受众空间,传统剧场演出受地域、时间限制,观众多为中老年戏迷;而通过电视台、网络平台播出的连续剧,能覆盖不同年龄层、不同地域的观众,尤其当外景中的中原地貌(如黄河、嵩山、太行山)、民俗风情(如庙会、农耕、节庆)与豫剧唱腔结合时,既能展现地方文化特色,又能让观众在熟悉的生活场景中产生共鸣,若在《朝阳沟》的外景拍摄中还原豫西农村的梯田、老屋,年轻观众可通过剧中知识青年下乡的情节,理解豫剧对“扎根农村、服务人民”精神的歌颂,从而打破“戏曲是老古董”的刻板印象。

以下通过表格对比传统舞台豫剧与外景豫剧连续剧的核心差异:

| 对比维度 | 传统舞台豫剧 | 外景豫剧连续剧 |

|---|---|---|

| 拍摄环境 | 室内固定舞台,布景写意 | 自然/生活场景(田野、城市、山水等),布景写实与写意结合 |

| 叙事结构 | 单本戏、折子戏为主,情节集中 | 连续剧长线叙事,多线索交织,人物成长线突出 |

| 表演要求 | 程式化、夸张,强调“四功五法”规范 | 程式与实景适应,需兼顾镜头感与自然感 |

| 受众范围 | 中老年戏迷,地域性强 | 全年龄段观众,覆盖更广地域 |

| 传播载体 | 剧场现场演出 | 电视台、网络平台、短视频等新媒体 |

尽管外景豫剧连续剧在创新探索中取得了一定成果,但仍面临诸多挑战:如何平衡戏曲“程式化”与电视剧“生活化”的关系?如何避免为追求视觉效果而削弱戏曲本体(如唱腔、念白)的纯粹性?这些问题的解决,需要创作者深入理解豫剧的艺术规律,同时借鉴电视剧的叙事技巧与拍摄技术,让“外景”成为戏曲的“舞台延伸”,而非“干扰因素”。

相关问答FAQs

Q1:外景豫剧连续剧如何解决戏曲表演的“程式化”与外景“生活化”之间的矛盾?

A1:解决这一矛盾的关键在于“虚实结合”与“镜头适配”,保留豫剧核心程式(如水袖功、眼神、身段),通过环境设计让程式合理落地——在表现“开门”动作时,若实景中有真实的门,可简化程式中的虚拟手势,加入推门、迈门的细节,增强生活感;利用镜头语言辅助表演:特写镜头突出演员的面部表情和眼神,弱化程式化的肢体动作;远景镜头则通过环境氛围烘托情绪,让程式在广阔场景中自然融入,剧本创作需避免为程式而程式,将戏曲动作与情节发展紧密结合,例如在冲突激烈的情节中,保留快板、流水板等节奏明快的唱腔,配合演员的武打动作,让程式成为推动叙事的工具。

Q2:年轻观众对传统戏曲兴趣不高,外景豫剧连续剧如何吸引他们?

A2:外景豫剧连续剧可通过“内容贴近性”与“传播年轻化”吸引年轻观众,在内容上,选取与年轻人生活相关的主题,如戏曲传承中的代际冲突、青年艺术家的创业故事、传统艺术与现代审美的融合等,让年轻观众在剧中找到情感共鸣;在表现形式上,融入现代元素,如将流行音乐节奏与豫剧唱腔结合,或在武打戏中加入动作电影的拍摄手法;在传播渠道上,利用短视频平台发布“幕后花絮”“名段翻唱”“外景拍摄vlog”等内容,用碎片化、趣味性的方式降低观看门槛,同时通过互动话题(如“豫剧新唱挑战”)鼓励年轻观众参与创作,让传统艺术从“被观看”变为“被体验”,从而逐步培养他们对豫剧的兴趣。