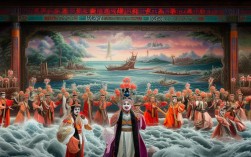

河南豫剧《抬花轿》作为传统戏曲中的经典剧目,以其明快的节奏、鲜活的人物和浓郁的乡土气息,成为豫剧花旦行当的代表作之一,剧中“坐轿”一场的唱段更是广为流传,几乎成为河南婚嫁文化的“音乐符号”,其艺术魅力深深植根于中原大地的文化土壤,历经百年而不衰。

《抬花轿》的故事背景设定在明代,讲述了吏部尚书之子周文采微服私访,偶遇南阳太守之女王定云,王定云抛绣球选婿,周文采被绣球击中,却因家道中落遭王父嫌弃,王定云对周文采一见倾心,终成眷属的故事,坐花轿”一幕是全剧的高潮,描绘了王定云出嫁时的场景:从花轿启动时的紧张羞涩,到途中的好奇观望,再到对未来的无限憧憬,少女的细腻情感在唱腔与表演中展现得淋漓尽致,这一情节之所以动人,不仅在于其喜剧色彩,更在于它突破了传统戏曲中女性角色的刻板印象,王定云敢爱敢恨、主动追求幸福的形象,至今仍让观众津津乐道。

作为豫剧“歌舞并重”的典范,《抬花轿》的音乐艺术极具特色,其唱腔以豫东调为基础,融合了豫西调的婉转,形成了刚柔并济的独特风格,剧中“府门外三声炮花轿起动”这一经典唱段,堪称豫剧唱腔的“教科书级”演绎,开篇“三声炮”的拖腔高亢明亮,如金石掷地,瞬间点燃喜庆氛围;随后“花轿起动”的唱词节奏明快,配合梆子“咣咣”的敲击声,生动模拟了花轿行进的颠簸感;而“俺只愿夫妻恩山高水长”一句,则转为舒缓的慢板,旋律如流水般温柔,将王定云对新婚生活的期盼与羞涩娓娓道来,这种通过板式变化(慢板、二八板、流水板、飞板)推动情绪递进的技巧,充分展现了豫剧音乐的叙事能力。

伴奏乐器方面,《抬花轿》以板胡为主奏,其高亢嘹亮的音色与花旦清脆的唱腔相得益彰;二胡、笙等管弦乐器负责铺垫旋律,营造出温馨的意境;而锣鼓、梆子等打击乐器则扮演着“灵魂角色”——轿夫的脚步声、颠簸感、周围的欢呼声,皆通过锣鼓的“急急风”“四击头”等锣经精准呈现,让观众仿佛身临其境,值得一提的是,剧中“坐轿”表演中的“轿步”极具特色,演员通过碎步、颤腰、晃肩等身段,结合唱腔的节奏变化,将花轿的“晃”与“稳”演绎得惟妙惟肖,实现了“唱、念、做、打”的完美融合。

《抬花轿》之所以能跨越时空、历久弥新,在于其深厚的文化内涵与时代价值,从民俗角度看,剧中花轿、红绸、绣球等元素,浓缩了中原婚嫁文化的精髓,成为民间喜庆仪式的“音乐图腾”;从艺术传承看,它经过常香玉、桑振君、虎美玲等几代豫剧名家的打磨,唱腔与表演不断精进,成为豫剧教学与传承的重要剧目;从社会意义看,王定云追求自主婚姻的形象,在封建礼教森严的年代具有进步意义,即便在今天,其“敢爱敢为”的精神仍能引发观众共鸣。《抬花轿》不仅活跃在专业剧场的舞台上,还通过短视频、戏曲电影等形式走进年轻群体,展现出传统艺术的当代生命力。

以下为《抬花轿》核心信息一览:

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目别称 | 《文素臣》《花轿记》 |

| 故事朝代 | 明代 |

| 核心行当 | 花旦(王定云) |

| 经典唱段 | “府门外三声炮花轿起动”“俺只愿夫妻恩山高水长” |

| 代表流派 | 豫东调(常香玉一脉)、豫西调(桑振君一脉) |

| 音乐板式 | 慢板(抒情)、二八板(叙事)、流水板(喜悦)、飞板(高潮) |

| 文化符号 | 花轿、绣球、喜庆婚俗、女性自主意识 |

相关问答FAQs

问:《抬花轿》中“坐轿”一场为何能成为豫剧舞台上的“名场面”?

答:“坐轿”一场能成为经典,得益于其多维度的艺术融合,人物塑造鲜活,王定云出嫁时“羞中带喜、喜中含怯”的复杂心理,通过唱腔的抑扬顿挫(如“三声炮”的激动与“俺只愿”的温柔)和细腻的身段(如轿步的颤晃、水袖的轻扬)精准传递,让观众产生强烈共鸣,音乐与表演的配合天衣无缝,板胡的高亢与锣鼓的急促模拟花轿行进的节奏,流水板的明快旋律展现少女的雀跃,慢板的舒缓表达对未来的憧憬,形成“声情并茂”的视听盛宴,这一场景浓缩了中原婚嫁文化的精髓,花轿、红绸等元素具有强烈的民俗辨识度,既是剧情需要,也是文化符号的集中展示,因此超越戏剧本身,成为具有广泛群众基础的“文化记忆”。

问:豫剧《抬花轿》的唱词有哪些地方特色?

答:豫剧《抬花轿》的唱词极具河南方言的韵味与生活气息,主要体现在三个方面:一是口语化与乡土化,如使用“俺”(我)、“恁”(你们)、“中”(好)等方言词汇,以及“花轿起动轿夫迈步”“大路上人来人往真热闹”等生活化描述,让唱词亲切自然,如同邻家姑娘的倾诉;二是押韵自然,唱词多押“中东辙”(如“动”“隆”“空”)或“言前辙”(如“欢”“天”“年”),韵脚响亮上口,符合豫剧高亢明快的音乐风格;三是情感直白,如“一霎时只觉得心跳气喘”“俺只愿夫妻恩山高水长”,直接抒发少女的羞涩、期盼与幸福感,不拐弯抹角,契合中原文化“质朴厚重、情感外放”的性格特征,这些地方特色使唱词既服务于剧情,又成为展现豫剧“乡土美学”的重要载体。