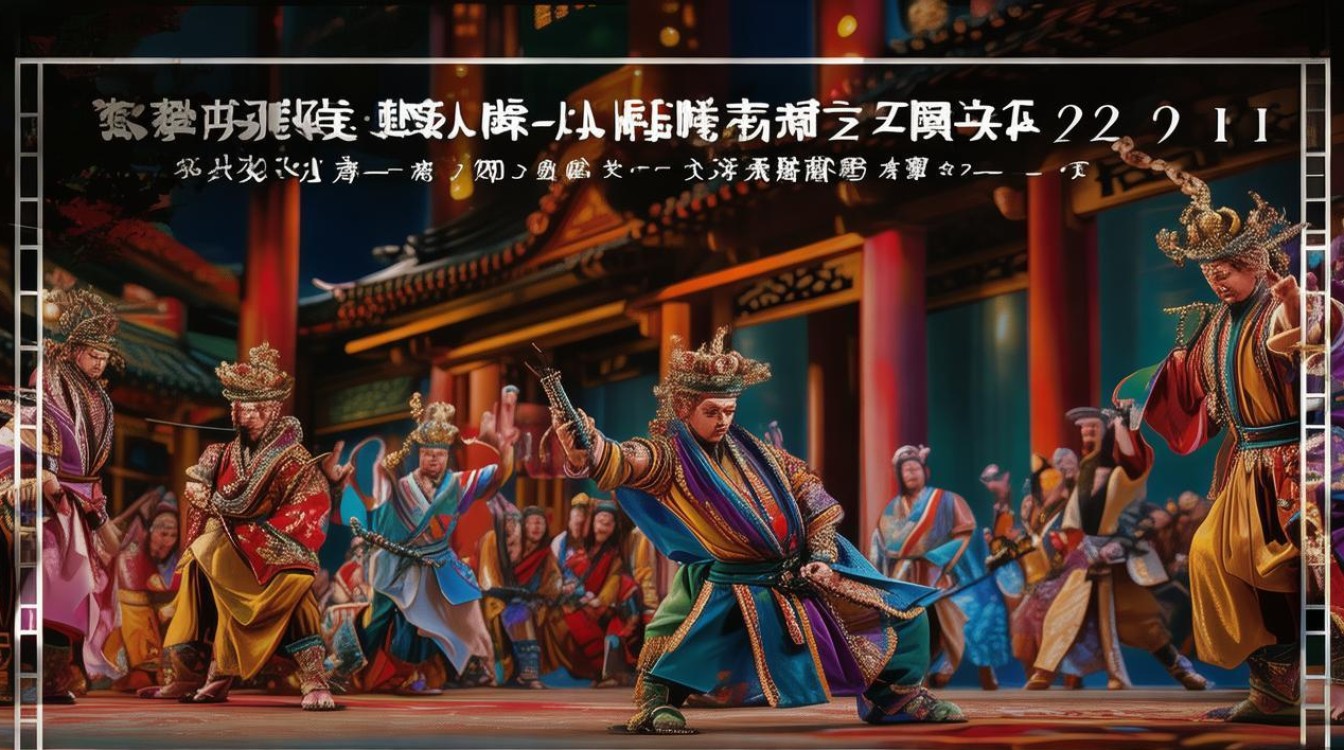

豫剧《辕门斩子》是中国传统戏曲中的经典剧目,尤其以豫剧表演艺术家的演绎最为深入人心,其故事取材于北宋杨家将系列传说,以杨延昭(杨六郎)欲斩子杨宗保为核心冲突,展现了忠孝难两全的伦理困境与家国情怀的深刻主题,作为豫剧“黑头”行当的代表作之一,该剧凭借跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和极具张力的表演程式,成为观众百看不厌的传统戏,也承载着中原文化的精神内核与审美情趣。

故事发生在北宋时期,辽国侵犯边境,镇守边关的元帅杨延昭奉旨抵御外敌,其子杨宗保虽为少年将军,却因初生牛犊不怕虎,私自下山巡哨,误入穆柯寨,与寨主穆桂英交战,不仅不敌,更被穆桂英看中,两人定下终身,杨宗保私自招亲,违反了杨家将“上阵父子兵”的军规,更在未禀报父亲的情况下擅自行动,杨延昭得知后勃然大怒,认为此举动摇军心,遂下令将杨宗保绑在辕门外,拟以军法处斩,以正军威,消息传回天波府,杨宗保之母佘太君(佘赛花)心急如焚,赶至辕门求情;杨延昭之母、佘太君的儿媳柴郡主也以泪洗面,却无法动摇元帅的决心;八贤王赵德芳闻讯赶来,以尚方宝剑压阵,晓以大家国与小家情的利害,杨延昭在忠孝两难的挣扎中,最终念及宗保年轻且立有战功,加之穆桂英武艺高强可助破敌,遂赦免其死罪,命其戴罪立功,与穆桂英共同出征破辽。

剧中人物形象鲜明,各具代表性,杨延昭作为核心人物,是“忠”与“严”的化身——他既是保家卫国的元帅,必须铁面无私、军令如山;又是父亲,对儿子既有恨铁不成钢的愤怒,也藏着深藏心底的父爱,豫剧表演中,“黑头”行当的唱腔特点被充分运用:杨延昭的唱段苍劲高亢,如“杨延昭坐帐中怒气不息”,通过“炸音”“擞音”等技巧,展现其内心的愤怒与挣扎;念白则字字铿锵,如“绑出去!斩!”三个字,简短有力,将元帅的威严与决绝体现得淋漓尽致,杨宗保作为“子”的代表,年轻气盛、冲动鲁莽,却也敢于担当,在被绑赴辕门时,既有对死亡的恐惧,也有对父亲的不解,最终在母亲的泪水和穆桂英的激励下,完成从“顽童”到“战士”的成长转变,佘太君则是“慈”与“智”的化身,作为杨家将的“定海神针”,她深知军法如山,更明白孙子对杨家的重要性,因此以“情”动人,以“理”服人,其唱腔婉转深情,如“孙儿他年小无知犯了罪”,将一位祖母的焦虑、心疼与智慧融为一体,穆桂英虽未在辕门斩子中直接出场(部分版本有下山求情节),但其作为“新女性”的象征,武艺高强、敢爱敢恨,打破了传统戏曲中女性柔弱的形象,为杨家将故事注入了新鲜活力,八贤王作为皇权与民意的代表,其出场不仅推动了剧情发展,更体现了封建社会中“法”与“情”的平衡,他的唱腔端庄大气,如“孤王爷在金殿传下圣旨”,以皇权调解忠孝矛盾,为剧情画上圆满句号。

豫剧《辕门斩子》的艺术特色集中体现在唱、念、做、舞的高度融合上,唱腔方面,豫剧的“豫东调”与“豫西调”在剧中交替使用:杨延昭的唱段以“豫西调”为主,唱腔深沉厚重,适合表现元帅的威严与内心的复杂情感;佘太君与柴郡主的唱段则多用“豫东调”,高亢明快,抒情性强,能充分展现女性的柔美与深情,念白上,采用中州韵,结合河南方言的韵味,如杨延昭的“嗯!”“啊!”等感叹词,短促有力,极具戏剧张力;佘太君的念白则亲切自然,如同家常絮语,拉近与观众的距离,表演程式上,该剧充分运用了戏曲的虚拟性与写意性:如“绑柱”一场,杨宗保被绑在辕门柱上,通过演员的甩发、跪步、挣扎等动作,将人物内心的恐惧与绝望表现得淋漓尽致;“求情”一场,佘太君拉着杨延昭的衣袖,跪地哀求,通过“跪蹉”“抢背”等身段,将祖母的悲痛与执着展现得感人至深,舞台美术方面,传统布景以“一桌二椅”为基础,通过演员的表演和观众的想象,构建出辕门的肃杀、天波府的温馨,虚实结合,留白无限。

作为豫剧的经典剧目,《辕门斩子》不仅具有极高的艺术价值,更蕴含着深厚的文化内涵,它通过杨延昭“斩子”与“赦子”的抉择,探讨了“忠”与“孝”的辩证关系——在封建社会,“忠君报国”是士大夫的最高准则,而“孝亲敬长”是为人子女的基本道德,杨延昭的“斩”是“忠”的体现,“赦”则是“孝”的延伸,最终在“家国一体”的价值观下达成统一,剧中对“军法”的强调,体现了古代社会对规则与秩序的重视;而穆桂英的“招亲”与“破敌”,则反映了女性在传统社会中的力量与价值,具有超越时代的进步意义,该剧通过杨家将的故事,弘扬了精忠报国、不畏强敌的民族精神,激励着一代又一代观众。

以下是关于豫剧《辕门斩子》的相关问答:

FAQs:

问:豫剧《辕门斩子》与其他剧种(如京剧、河北梆子)的“辕门斩子”有何不同?

答:豫剧《辕门斩子》在唱腔、表演和人物塑造上具有鲜明的中原特色,与京剧相比,豫剧更注重唱腔的“乡土气息”,杨延昭的“黑头”唱腔以“大本腔”(真声)为主,高亢激越,富有爆发力,而京剧则更讲究“脑后音”等技巧,唱腔更为细腻婉转;在表演上,豫剧的动作更贴近生活,如佘太君的“跪蹉”步,幅度大、节奏快,情感表达更为直接,而京剧的动作则更为程式化、规范化,与河北梆子相比,河北梆子的唱腔高亢激越,以“小嗓”(假声)为主,节奏更为急促,而豫剧的唱腔则真假声结合,更富于变化;在剧情上,河北梆子的“辕门斩子”更侧重于杨延昭与佘太君的直接冲突,而豫剧则增加了八贤王的调解,使矛盾冲突更具层次感。

问:《辕门斩子》中杨延昭为何最终选择赦免杨宗保?仅仅是因为穆桂英能破天门阵吗?

答:杨延昭赦免杨宗保并非单一原因,而是多重因素共同作用的结果,从情感层面,杨延昭对宗保既有“恨铁不成钢”的愤怒,也有深藏心底的父爱,在佘太君和八贤王的求情下,他内心的“孝”与“情”逐渐战胜了“严”与“怒”;从现实层面,辽国侵犯边境,天门阵久攻不下,穆桂英作为“破阵”的关键人物,其武艺和能力对杨家将至关重要,宗保与穆桂英的结合,实际上是为杨家将引入了重要的军事力量;从价值观层面,杨延昭作为元帅,深知“斩子”虽能立威,但若能“将功折罪”,让宗保戴罪立功,既能维护军法,又能体现杨家将“宽严相济”的治军之道,最终实现“忠孝两全”的理想境界,赦免宗保是杨延昭在忠孝、情理、现实多重考量下的理性选择,也体现了其作为一代名将的胸怀与智慧。