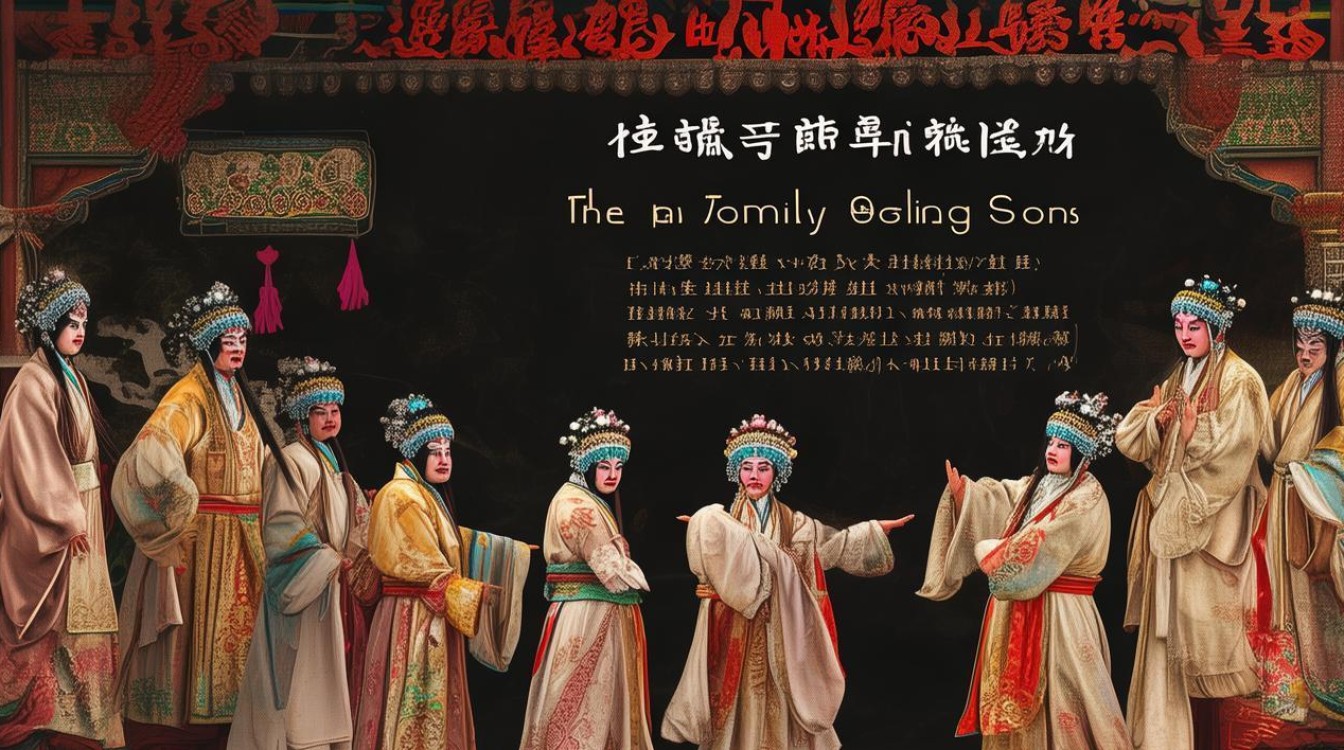

《杨门斩子》是豫剧传统经典剧目,取材于北宋杨家将故事,以忠孝矛盾为核心,展现了杨家将“精忠报国”的家国情怀与“骨肉至亲”的伦理纠葛,被誉为豫剧“十大悲剧”之一,全剧结构紧凑,情节跌宕,唱腔激越,人物形象鲜明,深受观众喜爱。

剧情围绕北宋边关战事展开:杨六郎(延昭)挂帅镇守边关,其子杨宗保奉命巡山,私自与穆柯寨寨主穆桂英成亲,并夺得穆桂英的“降龙木”,杨六郎得知宗保违反军令(临阵招亲),按军当斩,佘太君(杨母)闻讯赶来,以母亲身份求情;八贤王(赵德芳)亦以国公身份保奏,均被杨六郎以“军法如山,不可徇私”拒绝,佘太君无奈,搬出杨继业(杨父)遗像,以“列祖列宗”之名劝诫,杨六郎忆及父亲教诲,内心痛苦挣扎,最终含泪斩子,危急时刻,穆桂英下山献上“降龙木”,愿助破天门阵,杨宗保免于一死,全剧在“忠孝两全”的悲壮氛围中落幕。

剧中主要人物性格鲜明,矛盾冲突激烈,杨六郎作为边关统帅,刚正不阿、执法如山,面对亲情与军法的抉择,展现“忠君报国”的坚定信念;佘太君深明大义,却难掩舐犊之情,其唱段“老身居住在河东”哀婉动人,凸显母爱的伟大与无奈;穆桂英英姿飒爽,敢爱敢恨,她的出现为悲剧注入希望,也体现女性在传统家国叙事中的力量,八贤王的正直、柴郡主的柔弱,均从侧面烘托了杨家将“满门忠烈”的悲壮色彩。

作为豫剧的代表性剧目,《杨门斩子》的艺术特色鲜明,唱腔上,以豫剧“豫东调”为主,高亢激越,如杨六郎的“未开言来珠泪落”,运用“二八板”“快二八”等板式,将人物的矛盾心理层层递进;表演上,融合了“靠架”“翎子功”等程式化动作,杨六郎的“甩发”“跪步”,佘太君的“拄杖颤音”,极具感染力;主题上,通过“斩子”这一极端情节,深刻探讨了“忠”与“孝”、“国”与“家”的永恒命题,传递出“国大于家”的价值取向,至今仍具现实意义。

| 角色 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 杨延昭 | 边关统帅 | 刚正不阿、执法如山 | 坚持斩子,维护军纪 |

| 佘太君 | 杨母 | 深明大义、舐犊情深 | 为子求情,搬出杨继业遗像 |

| 杨宗保 | 杨六郎之子 | 鲁莽冲动、重情重义 | 临阵招亲,获罪当斩 |

| 穆桂英 | 穆柯寨寨主 | 英勇善战、敢爱敢恨 | 献降龙木救宗保 |

| 八贤王 | 宋室宗亲 | 正直无私、顾全大局 | 保奏宗保,被拒 |

FAQs

问:《杨门斩子》中杨六郎为何坚持斩子,连母亲求情也不肯松口?

答:杨六郎坚持斩子,核心原因是“军法如山”,作为边关统帅,他深知“治军不严,何以御敌”,宗保“临阵招亲”违反军令,若不严惩,难以服众,更会动摇军心,他并非不爱儿子,而是在“忠君报国”的大义面前,必须将家国利益置于亲情之上,这一抉择体现了杨家将“舍小家为大家”的精神。

问:穆桂英在剧中起到了怎样的作用?

答:穆桂英的作用不仅是“救子”,更推动了情节转折和主题升华,她的出现打破了“斩子”的悲剧结局,以“献降龙木助破天门阵”的功绩,让宗保的“罪”转化为“功”,既维护了军纪,又保全了杨家血脉,她作为女性角色的独立与勇武,打破了传统戏曲中“柔弱女子”的刻板印象,为杨家将故事增添了新的活力。