豫剧作为中国北方的重要地方剧种,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的表演和深厚的文化底蕴深受观众喜爱,其中以包公故事为题材的“包公戏”更是经典中的经典,而“探阴山闹地府”作为包公戏中极具传奇色彩的代表情节,通过包公深入阴间查案、与地府势力抗争的故事,塑造了包公“日断阳,夜断阴”的正义形象,也折射出民间对公平正义的朴素追求,这一情节并非孤立存在,而是豫剧艺人长期对民间传说、历史故事进行艺术加工的结果,融合了宗教信仰、司法理想和舞台美学,成为豫剧舞台上久演不衰的保留剧目。

剧情梗概:从阳间冤案到阴间寻真

“探阴山闹地府”的故事通常以一起复杂的阳间冤案为开端,传统剧目中,常见情节是民女柳金蝉(或其他类似角色)遭恶人杀害,真凶买通官府,嫁祸于无辜书生,导致冤案无法在阳间昭雪,柳金蝉的鬼魂魂飞魄散,不得超生,其冤气冲天,惊动了天庭或直接感念包公的“明镜高悬”,鬼魂(常由“鬼魂旦”行当扮演)夜闯开封府,向包公哭诉冤情,留下关键线索(如凶器、血衣等)后消失。

包公面对铁证如山的冤案,却因阳间人证物证被销毁,无法翻案,深知“人死不能复生”,但坚信“天理昭昭,疏而不漏”,为查明真相,他决定“探阴山”——亲自前往地府,查找生死簿、勾魂笔等地府文书,寻找冤魂下落,这一决定充满风险,不仅违背“阳间人不得擅闯阴间”的“天规”,更需直面地府势力的阻挠。

进入阴间后,包公先经历“奈河桥”“望乡台”等地府标志性场景,目睹冤魂受苦的惨状,进一步坚定了查明冤案的决心,他闯入“阎罗殿”,直接质问阎王、判官等人,要求查阅生死簿,起初,地府官员以“阴阳有别”“阳间事阴间不便干涉”为由推诿,甚至暗中销毁档案,包公则凭借“开封府尹”的身份和“铁面无私”的威严,以“若不查明此案,便是地府也包庇奸邪,与阳间贪官同流合污”相威胁,最终迫使阎王配合。

在查阅生死簿时,包公发现柳金蝉的魂魄已被“提前勾销”,且真凶的名字在生死簿上并无“横死”记录,显然是地府受贿,篡改了生死簿,包公当场戳穿这一阴谋,并凭借鬼魂留下的线索,在地府找到被藏匿的证据(如真凶的供状、凶器等),为逼真凶现形,包公甚至“闹地府”——命令王朝、马汉等“阴差”(实则是包公的心腹,或通过法术临时扮演)锁拿阎王、判官,声称“若不交出真凶,便将地府黑暗之事上奏天庭”,地府势力妥协,真凶的魂魄被押回阳间,冤案得以昭雪,冤魂也得以超度。

主要人物分析:正义与黑暗的博弈

“探阴山闹地府”情节的成功,离不开鲜明的人物塑造,尤其是包公这一核心角色的立体刻画,以及鬼魂、阎王等配角的反衬作用,为更清晰呈现人物关系与性格,以下为主要人物分析表:

| 角色 | 身份/行当 | 性格特点 | 在情节中的作用 |

|---|---|---|---|

| 包公 | 开封府尹、净行(黑头) | 刚正不阿、不畏强权、智慧超群、心怀悲悯 | 情节的核心推动者,以“人”的身份挑战“地府”权威,体现“正义必胜”的主题。 |

| 柳金蝉(鬼魂) | 鬼魂旦 | 冤屈难申、执着申冤、善良柔弱(生前),死后怨气冲天但未失本性 | 冤案的“线索提供者”,其哭诉引发包公探阴山的行动,推动剧情发展。 |

| 阎王 | 地府之主、净行或丑行 | 表面威严实则怯懦,循规蹈矩但贪生怕死,在包公压力下妥协 | 代表地府的“体制化黑暗”,与包公形成对比,凸显包公打破规则、追求正义的决心。 |

| 判官 | 地府文书官、丑行 | 狡猾世故、见风使舵,协助阎王销毁证据、篡改生死簿,是地府腐败的直接执行者 | 制造剧情障碍,通过其“小动作”增加包公查案的难度,强化冲突。 |

| 王朝/马汉 | 包公护卫、武生 | 忠勇耿直、绝对服从包公命令 | 包公在阴间的“助力者”,协助包公“闹地府”,体现包公在阳间积累的威望与人心。 |

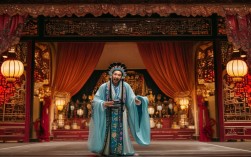

艺术特色:唱念做打的极致融合

豫剧“探阴山闹地府”情节之所以能成为经典,离不开其独特的艺术表现力,将豫剧“唱、念、做、打”的表演特点发挥到极致,并通过舞台美术营造出“阴间”的神秘氛围。

唱腔设计是塑造人物、抒发情感的核心,包公的唱腔以豫剧“黑头”行当为代表,多采用“豫东调”的激昂高亢,辅以“炸音”(如“哇呀呀”等感叹词),表现其愤怒与威严,包公决定探阴山时,常有“头戴乌纱帽,身穿蟒罗袍,开封府内领虎符,要为黎民把冤消”的唱段,旋律跌宕起伏,节奏由缓到急,展现其内心的坚定与决绝,鬼魂的唱腔则多用“豫西调”的悲凉婉转,音色尖细、拖腔悠长,如柳金蝉哭诉“苦哇——”时,通过“哭板”的运用,配合颤抖的嗓音,将冤魂的悲苦与无助表现得淋漓尽致,地府官员的唱腔则带有滑稽、谄媚的成分,多用“呱哒嘴”式的念白,丑行表演中常加入“矮子步”“鬼步”等,突出其奸猿与怯懦。

表演动作极具戏剧张力,包公的“做功”注重“稳”与“威”:升堂时端坐椅上,不怒自威;探阴山时手持“势剑”(尚方宝剑),步伐沉稳,即使面对鬼火、恶鬼也不退缩;与阎王对峙时,通过“甩袖”“瞪眼”“捋髯”等动作,展现其威压,鬼魂的出场是表演的高潮:通常在黑暗中,身着白衣、面涂青色、头戴纸扎白花,通过“僵尸步”“甩水袖”等动作,配合烟雾、灯光效果,营造出“鬼气”,地府场景中的“奈河桥”表演,演员需踩着高跷(或特制道具)模拟“过桥”,身体摇晃,表现“桥窄水深”的险恶;“望乡台”则通过演员背对观众、缓缓回望的动作,配合凄凉的唱腔,表现鬼魂“回望家乡、不舍离去”的悲情。

舞台美术通过虚实结合的手法构建“阴间世界”,传统豫剧舞台布景简洁,但“一桌二椅”的运用灵活多变:阎罗殿以“公案桌”代表阎王宝座,两侧摆放“牛头马面”“判官”的道具;阴间背景多用深蓝、黑色幕布,点缀“鬼火”(绿色灯光)和“云雾”(干冰),营造阴森氛围;服装上,包公的蟒袍为黑色,象征“铁面”;鬼魂的白色衣衫绣有暗纹,象征“冤魂不散”;地府官员的服装多为红、紫等暗色,配以獠牙、鬼面面具,突出其“非人”的邪恶属性,现代豫剧在保留传统的基础上,加入LED屏、投影等技术,可动态展现“生死轮回”“十八层地狱”等场景,增强视觉冲击力。

文化内涵:民间正义观的集中体现

“探阴山闹地府”情节虽充满神话色彩,但其内核是民间对“公平正义”的渴望与追求,在中国传统司法文化中,“青天大老爷”是百姓对理想官员的想象,而包公作为“青天”的代表,其形象早已超越历史原型(包拯),成为“正义”的符号,阳间冤案无法昭雪时,百姓将希望寄托于“阴间”——一个“善恶有报”的终极审判场所,认为“即使阳间官府腐败,阴间阎王也会主持公道”,剧中地府同样存在腐败(阎王、判官受贿),这一设定打破了“阴间绝对公正”的传统认知,转而强调“人”的力量:唯有像包公这样不畏强权、敢于打破规则的人,才能实现真正的正义,无论是阳间还是阴间。

情节中对“生死观”的呈现也颇具深意,柳金蝉的鬼魂虽为“冤魂”,但其执着申冤、未失本性的设定,体现了民间“善有善报、恶有恶报”的朴素观念;包公“探阴山”并非追求权力,而是为“让死者安息、生者慰藉”,展现了对生命的尊重,这种“阳间与阴间、生者与死者”的互动,既是对宗教轮回观念的艺术化表达,也是对现实社会矛盾的隐喻——当现实中的正义缺失时,人们会通过文学、戏剧等虚构方式,构建一个“绝对正义”的理想世界,以获得心理慰藉。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《探阴山》中的“包公探阴”情节有何现实意义?

A1:包公探阴的情节虽为神话演绎,但其现实意义在于对“正义必胜”的信念传递,在现实中,司法体系可能存在不完善之处,但“探阴山”通过包公“明知山有虎、偏向虎山行”的勇气,以及“不放过一个坏人、不冤枉一个好人”的决心,传递出“正义不会缺席”的核心价值观,情节中对“地府腐败”的揭露,也隐喻了对现实社会中权力寻租、司法不公的批判,提醒人们需要更多“包公式”的官员来维护社会公平,激励普通民众敢于为正义发声。

Q2:“闹地府”在豫剧中如何通过舞台表现阴间的神秘氛围?

A2:“闹地府”的舞台表现主要通过“视觉符号”“声音设计”和“演员表演”三方面营造阴间神秘氛围,视觉上,多用深色幕布、绿色鬼火灯光、烟雾缭绕的布景,搭配鬼魂的白衣、判官的獠牙面具、牛头马面的牛角等道具,构建“阴森可怖”的场景;声音上,通过锣鼓的急促敲击(如“急急风”板式)、二胡的滑音模拟“鬼哭”,配合演员的尖细唱腔和念白,增强诡异感;表演上,鬼魂出场时采用“僵尸步”“甩水袖”等程式化动作,演员通过面部表情(青面獠牙、眼神空洞)和肢体僵硬感,突出“非人”特质,而包公则在混乱中保持沉稳,形成“动”与“静”、“邪”与“正”的鲜明对比,既渲染了阴间的神秘,也凸显了包公的威严。