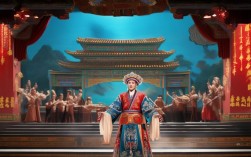

豫剧《朝阳沟》是新中国成立后最具代表性的现代戏之一,由杨兰春编剧,常香玉、赵义庭等于1958年首演,剧情以知识青年银环扎根农村、与农民青年拴宝共同建设朝阳沟的故事为主线,展现了城乡观念的碰撞与融合,歌颂了劳动的价值和爱情的坚贞,成为几代人心中的经典,全剧共八场,情节跌宕起伏,人物鲜活生动,唱腔设计既保留了豫剧的高亢激昂,又融入了浓郁的生活气息,被誉为“豫剧现代戏的里程碑”。

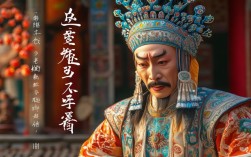

主要人物中,银环是城市知识青年,从最初的向往农村到中途动摇,最终坚定扎根,其心理转变贯穿全剧;拴宝是朝阳沟的朴实农民,勤劳善良,对爱情忠贞,是银环农村生活的引导者;银环母代表传统城市家长,反对女儿下乡,从担忧到接纳的过程反映了时代观念的变迁;栓宝娘则体现了农村妇女的淳朴与智慧,用乡土智慧化解家庭矛盾。

经典场次选段如下(部分):

| 场次 | 情节概要 | 经典唱段 |

|---|---|---|

| 第一场“下山” | 银环与拴宝定婚后,满怀憧憬随拴宝前往朝阳沟,途中见青山绿水、梯田层层,心情愉悦。 | “祖国的大地到处是宝藏,走一处,爱一处,处处是家乡……” |

| 第三场“劳动” | 银环初次参加劳动,锄地时手磨出血泡,拴宝娘心疼地劝她休息,银环咬牙坚持。 | “手拿锄头锄野草,锄去荒草长新苗……不怕累,不怕苦,誓叫朝阳换新貌。” |

| 第五场“定情” | 银环因劳动艰苦产生动摇,拴宝用“庄稼人心里有团火”鼓励她,两人互诉衷肠坚定信念。 | “咱两个在学校整整三年,相处结下了深厚情缘……” |

| 第七场“扎根” | 银环母前来劝女返城,银环以“朝阳沟是俺第二故乡”婉拒,最终说服母亲,决心扎根。 | “朝阳沟好地方,它留住了银环的心,留住了银环的人……” |

该剧的艺术特色鲜明:唱腔上,常派唱腔的“豫东调”与“豫西调”结合,如银环的唱腔婉转细腻,拴宝的唱腔质朴豪放,既体现人物性格,又展现豫剧音乐的丰富性;语言上,大量运用民间口语和乡土词汇,如“庄稼把式”“地里活”,生活气息浓厚;舞台布景上,以写实手法还原豫西农村风貌,梯田、窑洞、老槐树等元素让观众仿佛置身朝阳沟;主题上,通过银环的成长,歌颂了“到农村去、到祖国最需要的地方去”的时代精神,同时揭示了城乡融合的必然趋势。

《朝阳沟》之所以历久弥新,在于它不仅是一部戏曲作品,更是一面映照时代变迁的镜子,其传递的劳动光荣、扎根基层的精神,至今仍能引发观众共鸣。

FAQs

Q:《朝阳沟》的创作背景是什么?

A:《朝阳沟》创作于1958年,正值全国“大跃进”时期和知识青年上山下乡运动初期,编剧杨兰春为响应“文艺为工农兵服务”的号召,深入河南农村体验生活,将知识青年与农民结合、建设新农村的真实故事搬上舞台,旨在通过艺术形式引导青年树立正确的劳动观和价值观。

Q:银环这一角色为何能成为经典?

A:银环的形象真实立体,她既有知识青年的理想主义,也有面对艰苦劳动时的动摇与脆弱,更有最终克服困难、扎根农村的坚定,她的成长轨迹反映了特定历史时期一代青年的思想转变,其“从城市到农村”的选择,超越了个人爱情,升华为对国家和人民的责任,因此具有强烈的时代共鸣和艺术感染力。