河南豫剧《秦英挂帅》是中原地区广为流传的经典传统剧目,以唐代开国名将秦琼之后秦英的忠勇故事为核心,展现了家国情怀与英雄气概的交融,凝聚了河南戏曲文化的独特魅力,该剧自诞生以来,历经数代艺人的打磨,成为豫剧文武戏兼具的代表作,深受观众喜爱。

剧情以唐贞观年间为背景,西凉进犯边境,唐王李世民命秦琼之孙秦英挂帅出征,秦英自幼随母习武,武艺超群,但因年轻气盛,曾在金水桥失手误打驸马、惊驾,被其母银屏公主压府问罪,边关军情紧急,佘太君携孙文广进京保举,唐王念及秦家世代忠良,赦免秦英之过,命其戴罪立功,秦英在母亲银屏公主的教诲下,收敛骄矜,统率大军西征,剧中既有金殿请缨、校场点兵的雄壮场面,也有母子情深、夫妻别离的细腻情感;既有两军对垒的激烈武打,也有智取敌营的谋略展现,秦英凭借过人的武艺与智慧,大破西凉,保国安民,展现了忠孝两全的英雄形象。

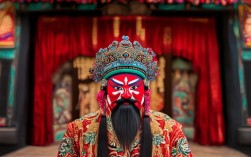

剧中人物塑造鲜明立体,秦英作为核心人物,从最初冲动鲁莽的少年将军,到后来成熟稳重的三军统帅,性格转变层次分明,他的唱腔高亢激越,表演身段矫健,尤其在“挂帅”“出征”“大战”等场次中,通过翎子功、靠旗功、枪花等技巧,将人物英武豪迈的气质展现得淋漓尽致,银屏公主则是一位深明大义的母亲形象,既有母对子的慈爱,又有国为重的担当,其“教子”“点将”等唱段情感真挚,韵味醇厚,佘太君的威严、唐王的仁德、敌将的凶悍,也都通过演员的精彩演绎,给观众留下深刻印象。

《秦英挂帅》的艺术特色充分体现了豫剧“唱、念、做、打”的融合之美,唱腔上,以豫东调的激昂明快为主,辅以豫西调的深沉委婉,如秦英的“挂帅调”节奏铿锵,气势磅礴;银屏公主的“劝子调”婉转深情,如泣如诉,念白方面,既保留了中州古韵的韵味,又融入了生活化的口语,生动自然,做功上,身段程式严谨,如秦英的“起霸”“趟马”等动作,既规范又富有表现力,武打设计更是该剧亮点,融合了长靠、短打、对枪、群战等多种形式,场面宏大,节奏紧张,既有“一招一式”的讲究,又有“火爆炽烈”的观赏性,充分展现了豫剧武戏的硬朗风格。

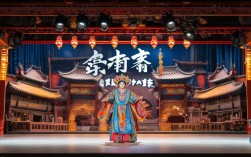

作为河南文化的载体,《秦英挂帅》不仅传递了“精忠报国”“忠孝节义”的传统价值观,更通过鲜活的艺术形象,让观众感受到中原儿女的豪迈与担当,该剧在传承中不断创新,从舞台布景到音乐配器,从服装造型到表演细节,既保留了传统精髓,又融入了现代审美,使其在当代舞台上依然焕发出强大的生命力,从田间地头的草台班子到省级专业剧团的舞台,《秦英挂帅》的唱腔与故事早已融入河南人的记忆,成为一代又一代人心中不可磨灭的文化符号。

| 剧情阶段 | 艺术特色 | |

|---|---|---|

| 起因(边关告急) | 西凉进犯,唐王命秦英挂帅,秦英因金水桥之罪被压府,佘太君保举赦免 | 朝堂对峙的念白张力,唐王唱腔的沉稳与佘太君唱腔的威严形成对比 |

| 发展(母子教子) | 银屏公主教诲秦英,挂帅出征,母子情深与家国大义的交织 | 银屏公主“劝子唱段”的婉转深情,秦英从抵触到领会的身段转变 |

| 高潮(两军大战) | 秦英与西凉将领阵前对决,智勇双全大破敌军 | 武打场面激烈,枪、戟等兵器技巧的展示,群战场面的调度与节奏把控 |

| 结局(凯旋回朝) | 秦英奏凯,唐王封赏,秦家忠义得彰显 | 庆功场面的欢快唱腔,秦英沉稳持重的表演与开篇形成性格对比,彰显成长 |

相关问答FAQs

Q:《秦英挂帅》中秦英的经典唱段有哪些?

A:秦英的经典唱段包括《金水桥打驸马》中的“恼恨小将太鲁莽”,表现其冲动悔恨的情绪;《校场点将》中的“秦英在校场把令传”,展现其挂帅后的威武豪迈;以及《出征》中的“辞别母帅上战马”,融合了离别的不舍与报国的决心,这些唱段高亢激越,富有豫剧“豫东调”的典型特色,挂帅调”更是成为豫剧生行唱腔的经典范例,被广泛传唱。

Q:《秦英挂帅》与其他豫剧英雄戏相比,有何独特之处?

A:与其他豫剧英雄戏(如《穆桂英挂帅》《花木兰》)相比,《秦英挂帅》的独特性在于“成长线”与“情感线”的双重交织,剧中秦英并非天生的完美英雄,而是从冲动少年到成熟统帅的转变,这种性格成长更具真实感;通过“母子情”“夫妻情”“君臣情”的多维度情感描写,使英雄形象不再单一,而是充满了人性的温度,该剧文武戏并重,既有细腻的唱做表演,又有火爆的武打场面,平衡了观赏性与艺术性,形成了独特的“文武兼备”风格。