高玉秋是豫剧常派艺术的优秀传人,以其精湛的演技和深入人心的角色塑造,在豫剧界享有崇高声誉,她的艺术成就不仅源于自身的天赋与努力,也离不开家庭的支持,尤其是她的丈夫——豫剧名家赵义庭,两人在艺术与生活中相濡以沫,共同为豫剧事业奉献了一生。

高玉秋1927年出生于河南郑州,自幼喜爱戏曲,后拜豫剧大师常香玉为师,主攻闺门旦、青衣,她的扮相端庄秀丽,唱腔婉转悠扬,表演细腻传神,在《花木兰》《拷红》《朝阳沟》等经典剧目中塑造了众多令人难忘的女性形象,1988年,她凭借在《朝阳沟》中“拴他娘”一角的精彩演绎,荣获中国戏剧梅花奖,成为豫剧界获此殊荣的代表性人物之一,她的艺术风格既保留了常派刚健明快、慷慨激昂的特点,又融入了自己对人物的深刻理解,形成了“情真意切、朴实无华”的表演特色。

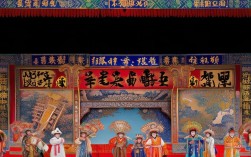

而提到高玉秋的艺术人生,便无法绕过她的丈夫赵义庭,赵义庭1924年出生于河南开封,是豫剧界公认的“第一老生”,工老生、红生,师从豫剧名宿张子林,他的嗓音高亢嘹亮,唱腔韵味醇厚,表演沉稳大气,在《三哭殿》《辕门斩子》《十五贯》等剧目中塑造的唐王李世民、赵匡胤、况钟等角色,成为豫剧老生行当的典范,赵义庭与常香玉合作多年,是豫剧“常派”艺术的重要合作伙伴,两人搭档的《花木兰》《西厢记》等剧目,至今仍被戏迷津津乐道,1953年,高玉秋与赵义庭在河南省豫剧院结为夫妻,从此开启了长达四十余年的“艺伉俪”生涯。

在艺术上,两人是彼此的知音与导师,赵义庭擅长通过唱腔与身段刻画人物性格,他常指导高玉秋在表演中注重“以情带声”,通过眼神、手势等细节传递人物内心,例如在《三哭殿》中,赵义庭饰演唐王李世民,高玉秋饰演银屏公主,父女对戏时,赵义庭提醒高玉秋要把握公主的娇纵与对父亲的依赖,通过“哭”的层次变化展现人物情感,两人配合默契,将“父女情深”与“君臣大义”的矛盾演绎得淋漓尽致,在生活中,两人相敬如宾,互相扶持,高玉秋曾回忆,赵义庭为人谦和,从不以名家自居,在家中对她的演艺事业总是全力支持,即便在晚年身体不佳时,仍会听她吊嗓、帮她分析角色,这份深厚的感情成为高玉秋艺术创作的重要精神支柱。

两人的婚姻不仅是爱情的结合,更是艺术的传承,他们育有一子赵箭,虽未直接从事戏曲表演,但在父母的熏陶下,对豫剧艺术有着深厚感情,后来成为戏曲编导,致力于豫剧的现代传播与创新,高玉秋与赵义庭共同生活的四十余年,正是豫剧艺术在河南蓬勃发展的时期,他们不仅活跃在舞台上,还积极参与戏曲教学与人才培养,许多青年演员都曾得到过他们的指点,赵义庭晚年致力于整理传统剧目,将毕生艺术经验传授给年轻一代;高玉秋则专注于常派艺术的传承,收徒授艺,希望将常派精髓发扬光大,1994年赵义庭去世后,高玉秋仍坚守在戏曲一线,她说:“这是我和老赵共同热爱的事业,我要替他继续走下去。”

以下为赵义庭代表剧目及艺术特色简表,展现其作为豫剧老生名家的艺术成就:

| 剧目名称 | 角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《三哭殿》 | 唐王李世民 | 唱腔苍劲有力,表演沉稳威严,通过“三哭”展现帝王的威严与父爱,被誉为“活唐王” |

| 《辕门斩子》 | 赵匡胤 | 唱腔高亢激越,身段利落,塑造出铁面无私又深明大义的君主形象,成为豫剧老生经典 |

| 《十五贯》 | 况钟 | 唱腔细腻婉转,表演儒雅睿智,将清官的智慧与正直刻画入微,推动豫剧现代戏发展 |

高玉秋与赵义庭的合作,不仅是豫剧舞台上的佳话,更是艺术家相携一生的典范,他们的故事告诉我们,真正的艺术传承,不仅在于技艺的延续,更在于对戏曲艺术那份执着与热爱的代代相传。

FAQs

-

高玉秋和赵义庭是如何从舞台搭档成为夫妻的?

两人在河南省豫剧院工作期间,因共同排演《花木兰》《三哭殿》等剧目相识,赵义庭的艺术造诣与谦和品格深深吸引了高玉秋,而高玉秋的勤奋与天赋也让赵义庭欣赏,在长期的舞台合作与生活中,两人从艺术知己发展为恋人,于1953年结为夫妻,婚后,他们在艺术上互相启发,生活中互相关照,成为豫剧界“艺伉俪”的典范。

-

赵义庭的艺术成就对豫剧老生行当有哪些具体贡献?

赵义庭在继承豫剧老生传统唱腔的基础上,吸收京剧、河北梆子等剧种的表演技巧,形成了“刚柔并济、韵味醇厚”的艺术风格,他塑造的唐王、赵匡胤等角色,为豫剧老生行当树立了表演标杆;他注重收徒传艺,培养出王善朴、谷秀荣等一批优秀演员,推动了豫剧老生行当的传承与发展,他还参与整理改编了《十五贯》等现代戏,为豫剧表现现代生活做出了探索。