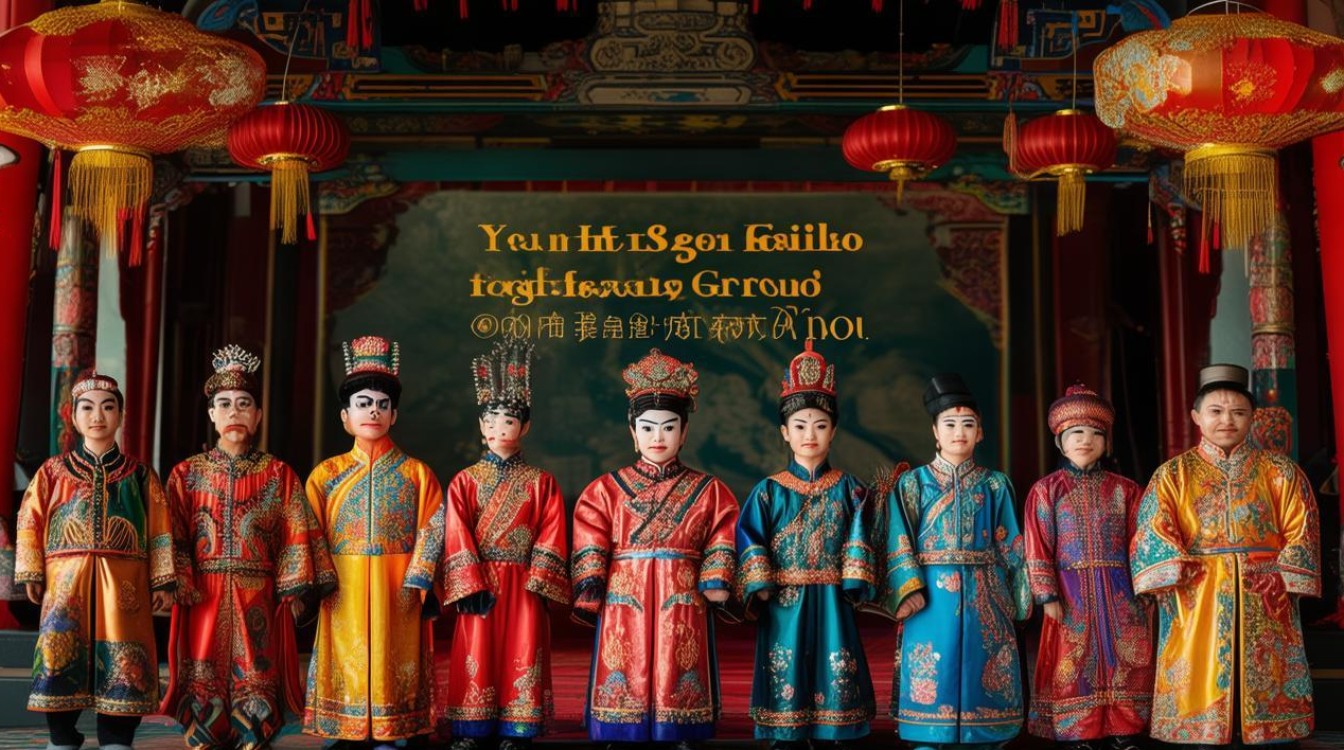

豫剧,作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、生动鲜活的人物塑造,深深扎根于河南百姓的生活之中,在众多豫剧演出形式中,“全家福时间”无疑是最具仪式感与情感温度的一环——它不仅是演员集体亮相的舞台时刻,更是豫剧艺术兼容并蓄、薪火相传的生动缩影。

所谓“全家福时间”,通常出现在传统大戏的结尾或特定主题演出中,汇聚不同行当、不同流派的代表性演员,通过经典唱段的串联、集体亮相的互动,营造出“百花齐放、全家团圆”的舞台氛围,这一环节既是对剧目核心精神的升华,也是对豫剧艺术多样性的集中展示,从《花木兰》的巾帼豪情到《穆桂英挂帅》的家国大义,从《秦香莲》的人情冷暖到《七品芝麻官》的诙谐幽默,“全家福时间”如同一条艺术纽带,将不同剧目、不同角色的精神内核串联起来,让观众在一台演出中领略豫剧的万千气象。

“全家福时间”的魅力,首先在于其行当的丰富性,豫剧讲究“生旦净丑,各行当分明”,而这一环节恰好是各行当技艺的“大阅兵”,生行的老生端庄儒雅,小生风流倜傥,武生英姿勃发;旦行的青衣端庄大气,花俏灵动,闺门旦温婉可人,老旦苍劲厚重;净行的铜锤花脸威猛刚直,架子花脸神形兼备;丑行的文丑幽默机敏,武丑灵活矫健,当各行当演员依次登场,或清唱经典选段,或合作表演片段,舞台便成了流动的“豫剧百科全书”,让观众直观感受到不同行当的独特韵味。

以下为“豫剧全家福时间”常见行当与代表角色示例:

| 行当类别 | 代表角色 | 经典唱段/表演特点 |

|---|---|---|

| 老生 | 《打金枝》唐代宗 | 唱腔苍劲有力,表现帝王威严与父子深情 |

| 青衣 | 《秦香莲》秦香莲 | 唱腔婉转悲切,以“苦音”展现女性坚韧 |

| 花脸 | 《包青天》包拯 | 唱腔浑厚洪亮,“黑头”形象刚正不阿 |

| 丑角 | 《七品芝麻官》唐成 | 念白诙谐幽默,表演夸张灵动,善用“丑中见美” |

“全家福时间”是流派传承的“活化石”,豫剧发展至今,形成了常派(陈素真)、陈派(陈素真)、崔派(崔兰田)、马派(马金凤)、阎派(阎立品)等流派,各流派在唱腔、表演上各具特色,在“全家福时间”中,不同流派的传人同台献艺,既是对前辈艺术家的致敬,也是流派活力的彰显,马派传人演绎《穆桂英挂帅》中“辕门斩子”的激昂,崔派传人展现《三上轿》中崔金定的悲愤,常派传人诠释《宇宙锋》中赵艳容的聪慧,流派特色在碰撞中交融,让观众领略到豫剧艺术的“一树多枝”。

更深层看,“全家福时间”承载着豫剧观众的集体记忆,对老一辈观众而言,它是童年戏台下最熟悉的场景——演员们身着戏服,依次向观众行礼,台下掌声雷动,仿佛整个剧场都是一家人;对年轻观众而言,它是了解豫剧的“窗口”,通过行当对比、唱段切换,快速走进豫剧的世界,近年来,不少豫剧团体创新“全家福时间”形式,融入现代元素:如将《焦裕禄》中的“百姓书记”与传统戏《清风亭》的“张元秀”同台,展现不同时代的“为民情怀”;或加入多媒体背景,让豫剧经典与当代审美对话,让传统艺术在“全家福”的温暖中焕发新生。

从田间地头的草台班子到国家级剧院的华丽舞台,“全家福时间”始终是豫剧演出中最令人期待的环节,它不仅是演员们对舞台的致敬,更是豫剧艺术对“团圆”“传承”“包容”的文化诠释——正如“全家福”中每个角色都有其不可替代的位置,豫剧的发展也离不开各行当、各流派的相互滋养,在这方寸舞台间,观众听到的不仅是高亢的唱腔,更是中原文化的血脉流淌;看到的不仅是精湛的表演,更是艺术生生不息的生命力。

FAQs

-

问:豫剧“全家福时间”和普通演出中的“大团圆”结局有什么区别?

答:“大团圆”结局是戏剧结构的收束,侧重于剧情矛盾的解决和角色的命运归宿,如《花为媒》的“才子佳人终成眷属”;而“全家福时间”是舞台呈现的仪式环节,侧重于演员与观众的互动、艺术多样性的展示,通过不同行当、流派的同台,呈现豫剧艺术的“全景式”魅力,其核心是“艺术团圆”而非“剧情团圆”。

-

问:为什么“全家福时间”能让不同年龄层的观众都产生共鸣?

答:这得益于“全家福时间”的双重属性——对老观众,它承载着对经典唱段、传统角色的怀旧情感,熟悉的旋律和表演能唤起文化记忆;对年轻观众,它通过行当对比、节奏变化(如花旦的活泼与老旦的沉稳形成反差)降低欣赏门槛,直观感受豫剧的艺术魅力;“全家福”所传递的“团结”“传承”等普世价值观,能跨越年龄差异,引发观众对文化根脉的情感认同。