京剧作为中国传统戏曲的集大成者,被誉为“国粹”,其融合了徽调、汉调、昆曲、秦腔等多种声腔艺术,形成了一套完整的表演体系,中国戏曲的版图远不止京剧,从江南水乡的越剧到黄土高坡的秦腔,从巴蜀大地的川剧到岭南粤剧,各地地方戏曲以其独特的地域文化基因,共同构成了中华戏曲的百花园,这些地方剧种或源于民间小调,或脱胎于宗教仪式,在数百年的传承中形成了各具特色的唱腔、表演和剧目,成为地域文化的重要载体。

京剧形成于19世纪中期的北京,以皮黄腔为主,西皮腔明快激越,二黄腔深沉婉转,辅以京胡、月琴、板鼓等乐器伴奏,表演上讲究“唱念做打”四功,生旦净丑行当分明,脸谱、服饰、道具极具象征性,代表剧目有《霸王别姬》《贵妃醉酒》《铡美案》等,不仅在国内广受欢迎,更成为中国文化走向世界的名片,除京剧外,中国各地还活跃着数百个地方戏曲剧种,它们或因方言不同而形成独特声腔,或因民俗差异而呈现多样风格,以下将部分代表性地方戏曲剧种进行梳理,展现其艺术魅力。

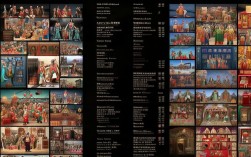

| 剧种名称 | 流行地区 | 声腔/艺术特点 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|

| 越剧 | 浙江、上海及周边 | 女子越剧为主,唱腔清柔婉转,多表现才子佳人题材 | 《梁山伯与祝英台》《西厢记》《五女拜寿》 |

| 豫剧 | 河南、山东及华北 | 以梆子腔为基调,唱腔高亢激昂,表演朴实有力 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》 |

| 黄梅戏 | 安徽、湖北、江西 | 源于采茶调,唱腔质朴流畅,载歌载舞,生活气息浓厚 | 《天仙配》《女驸马》《打猪草》 |

| 川剧 | 四川、重庆 | 集高腔、胡琴、昆腔、灯戏、弹戏五种声腔,以“变脸”“吐火”绝活闻名 | 《白蛇传》《柳荫记》《变脸》 |

| 秦腔 | 陕西、甘肃、宁夏 | 中国最古老的剧种之一,唱腔苍劲豪放,表演粗犷热烈 | 《三滴血》《火焰驹》《游西湖》 |

| 粤剧 | 广东、广西、港澳及海外 | 以粤语演唱,唱腔融合梆子、二黄,讲究“平喉”“子喉”区分,服饰华丽 | 《帝女花》《紫钗记》《牡丹亭》 |

| 评剧 | 河北、辽宁、北京 | 源于莲花落,唱腔口语化,贴近生活,擅长表现现代题材 | 《刘巧儿》《杨三姐告状》《秦香莲》 |

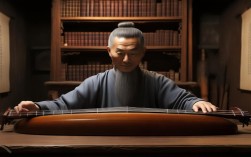

| 昆曲 | 江苏、上海及全国 | “百戏之祖”,唱腔婉转细腻,伴奏以笛子为主,文学性极强 | 《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》 |

| 湖南花鼓戏 | 湖南、湖北 | 源于民间歌舞,唱腔活泼明快,表演风趣幽默 | 《刘海砍樵》《补锅》《打铜锣》 |

| 晋剧 | 山西、内蒙古、陕西 | 梆子腔系,唱腔刚劲有力,表演程式严谨,特有“耍帽翅”绝技 | 《打金枝》《算粮》《芦花》 |

这些地方戏曲剧种虽风格迥异,却共同承载着中华民族的文化记忆,昆曲的典雅精致,体现了江南文化的温婉;秦腔的苍凉悲壮,映射出黄土高原的厚重;粤剧的华丽细腻,展现了岭南文化的开放包容,它们不仅是舞台上的艺术表演,更是地域历史、民俗风情和民族性格的生动写照,随着时代发展,地方戏曲也在不断创新,如越剧引入现代编创手法,黄梅戏融入多媒体技术,让古老艺术焕发新生,从京剧的雍容大气到地方戏曲的百花齐放,中国戏曲以其独特的艺术魅力,成为连接传统与现代的纽带,保护和传承这些珍贵的文化遗产,需要全社会的共同努力,让戏曲艺术在新时代继续绽放光彩。

相关问答FAQs

-

京剧与其他地方戏曲的主要区别是什么?

京剧是在徽剧和汉剧基础上融合多种声腔形成的全国性剧种,艺术体系成熟,影响广泛;而地方戏曲多具有鲜明的地域性,声腔、语言、表演风格受当地文化和方言影响显著,例如京剧以北京语音为标准,地方戏曲则多使用方言(如越剧用吴语,粤剧用粤语);京剧行当划分细致,地方戏曲可能更侧重某一特定行当(如秦腔以净角为主);京剧题材广泛,地方戏曲则常聚焦本地传说或民俗故事。

-

学习地方戏曲需要掌握哪些基本功?

学习地方戏曲需掌握“唱、念、做、打”四功,同时结合具体剧种特点强化训练,唱功要掌握剧种特有的发声方法和唱腔韵味(如黄梅戏的“本嗓”,秦腔的“吼腔”);念功需熟悉方言韵白,体现地方语言特色;做功包括身段、表情等,要求符合人物身份和剧情(如川剧的“变脸”需配合特定身段);打功则是武戏的基础,包括把子功、毯子功等,还需了解剧种的历史文化背景,理解剧目内涵,做到“形神兼备”。