绍兴,这座浸润着墨香与水韵的古城,不仅在历史长河中留下了“鉴湖三百里”的壮阔,更在戏曲舞台上塑造了无数鲜活的太守形象,这些戏曲中的绍兴太守,或清正廉明、或风雅多情、或忧国忧民,他们既是地方治理的缩影,也是江南文化的载体,通过唱念做打的演绎,让千年古城的人文精神在戏台上熠熠生辉。

从历史原型到艺术加工,绍兴太守的戏曲形象始终扎根于真实的历史土壤,东汉时期,会稽太守马臻主持修筑鉴湖,泽被后世,这一事迹被民间反复传颂,最终衍化为戏曲中的“民生太守”形象,在绍剧《鉴湖风云》中,马臻身着官袍,立于湖岸,面对豪强阻挠与天灾肆虐,以“民为邦本”的信念力排众议,唱段“鉴湖秋水连天碧,太守忧民夜未眠”道尽了地方官的赤子之心,而南宋的陆游,虽未任绍兴太守,却因一生与绍兴的深厚羁绊,成为戏曲中“文人太守”的代表,越剧《陆游与唐琬》虽以爱情为主线,但陆游在沈园题壁时“错、错、错”的悲怆,亦暗含了他对绍兴山水的眷恋与对民生疾苦的隐忧,将文人的家国情怀与地域情感融为一体。

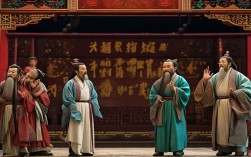

戏曲中的绍兴太守形象,常以“清官”“能吏”“文人”三重身份交织,展现出多元的人格魅力,清官者,如《十五贯》(虽以苏州为背景,但绍兴戏曲多有移植)中的况钟原型,被本土戏曲改编为《绍兴知府》,剧中太守微服私访,夜宿破庙,凭一枚铜板识破冤案,唱腔高亢激昂,尽显“明镜高悬”的刚正;能吏者,如《治水记》中的大禹(被后世尊为“水利太守”),以“三过家门而不入”的执着,带领百姓疏浚河道,舞台通过水袖翻飞、身段起伏,演绎出治水的艰辛与智慧;文人者,则如《兰亭集序》中的王羲之,任会稽内史时雅集兰亭,戏曲以“曲水流觞”的场景为核心,唱词“墨染鉴湖千顷碧,笔扫群山万点青”,将书法家的风骨与太守的雅致熔于一炉,展现出绍兴“文化太守”的独特气质。

这些形象并非孤立存在,而是通过经典剧目的情节冲突,成为戏曲叙事的核心,下表列举了几部典型剧目中绍兴太守的形象特点:

| 剧目 | 角色原型 | 形象特点 | 经典情节 |

|---|---|---|---|

| 《鉴湖风云》 | 马臻 | 民生守护者、实干家 | 力排众议修鉴湖,以身殉职 |

| 《陆游与唐琬》 | 陆游(艺术加工) | 多情文人、忧国志士 | 沈园题壁寄悲愤,忧民叹世 |

| 《绍兴知府》 | 况钟(本土化) | 清正廉明、微服私访 | 智破铜板案,平反冤狱 |

| 《兰亭集序》 | 王羲之 | 风雅文人、文化使者 | 兰亭雅集挥毫墨,传承书法文化 |

在艺术表现上,绍兴太守戏曲充分融合了地域文化符号,唱腔上,绍剧的高亢激越与越剧的婉转悠扬,分别塑造了刚毅与儒雅的太守形象;舞台美术中,鉴湖的烟波、乌篷船的剪影、青石板路的斑驳,成为勾勒绍兴地域背景的“活道具”;而服饰细节,如马臻的粗布官袍、王羲之的鹤氅,则通过质料与纹样的差异,暗示人物的身份与性格,这些艺术手法的运用,让绍兴太守的形象超越了“官员”的单一符号,成为承载江南文化记忆的“文化符号”。

戏曲中的绍兴太守,既是历史人物的镜像,也是民众理想的投射,他们以“为官一任,造福一方”的担当,以“腹有诗书气自华”的雅致,在戏台上构建了一个“政通人和、百废俱兴”的绍兴想象,也让这座古城的文化精神,随着锣鼓铿锵,代代相传。

FAQs

Q1:绍兴太守戏曲中为何常与“鉴湖”这一意象关联?

A1:鉴湖是绍兴的母亲湖,东汉马臻修筑鉴湖后,绍兴成为“鱼米之乡”,这一事件深刻影响了地方历史与文化,戏曲中将太守与鉴湖关联,既是对历史功绩的铭记,也通过“水”的意象隐喻“民心”——如鉴湖滋养万物,太守亦需滋养民生,鉴湖的浩渺、烟波,为戏曲提供了丰富的视觉与情感表达空间,如“鉴湖月夜”“湖畔诀别”等场景,增强了故事的感染力。

Q2:历史上的绍兴太守多为男性,为何戏曲中较少出现女性太守形象?

A2:古代科举制度下,地方长官多为男性官员,这是历史现实的反映,戏曲作为“历史的艺术再现”,首要遵循历史逻辑,但绍兴也有“巾帼不让须眉”的文化传统,如秋瑾等女性革命家,其事迹被改编为现代戏曲《秋瑾》,虽非“太守”,却以“革命者”身份展现女性力量,传统戏曲中女性太守形象的缺失,本质上是时代局限的体现,而当代戏曲创作正通过“新编历史剧”或“现代戏”,不断丰富女性角色,打破性别刻板印象。