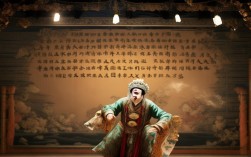

豫剧作为中国北方最具代表性的地方剧种之一,以其高亢激越的唱腔、鲜活生动的人物塑造和贴近生活的叙事风格,深受广大观众喜爱,以包公为主角的剧目更是豫剧舞台上的经典,《包公误》作为其中的代表作,通过“误判—自省—纠错”的剧情主线,不仅展现了包公铁面无私背后的刚正与仁慈,更凸显了传统戏曲对“人无完人”与“知错能改”的价值追求,近年来,随着高清拍摄与数字传播技术的普及,《包公误》高清版本的出现,让这一经典剧目以更细腻、更真实的面貌走进观众视野,实现了传统艺术与现代技术的完美融合。

豫剧《包公误》的经典叙事与人物魅力

《包公误》的故事背景设定在北宋年间,围绕包公(包拯)审理“李虎杀子案”展开,剧情中,书生李虎因家庭贫困,被迫将儿子卖给富商赵文华,后因儿子失踪被诬告杀人,包公初接此案时,因证据不足且受舆论误导,误判李虎死罪,在行刑前夕,包公通过细枝末节的线索(如凶器上的刻痕、证人的矛盾证词)察觉疑点,不顾自身威望受损,亲自重审案件,最终揪出真凶,还李虎清白,这一剧情的核心冲突在于“误”与“纠误”:包公并非神人,也会因信息不对称或主观判断失误而犯错,但他敢于直面错误、纠正错误的精神,恰恰强化了“青天”形象的立体性与真实性。

剧中,包公的塑造突破了传统“清官戏”中“绝对正确”的刻板印象,他既有“日断阳、夜断阴”的威严,也有因误判而陷入自责的挣扎——在公堂之上,他拍案惊堂木的怒吼是对冤屈的愤慨;在深夜书房,他反复翻阅卷宗的蹙眉,是对责任的敬畏,而豫剧特有的“黑头”行当表演,通过粗犷豪放的唱腔(如【导板】【慢板】【流水板】的转换)和夸张但精准的身段(如甩袖、顿足、眼神的凝视),将包公的刚正不阿与内心矛盾展现得淋漓尽致,在“误判后”一场戏中,演员通过“【二八板】的拖腔”表现包公的懊悔,声音由高亢转为低沉,配合颤抖的手指,让观众感受到“青天”也有“泪”的温度。

高清技术:让戏曲细节“纤毫毕现”

传统戏曲观看受限于剧场空间、拍摄设备等因素,许多精妙的表演细节往往难以被观众捕捉,而高清版本的《包公误》,通过4K/8K超高清拍摄、环绕声收录、动态色彩还原等技术,将舞台艺术的“瞬间美”转化为“可定格的永恒”,实现了从“看热闹”到“看门道”的观演升级。

高清技术对表演细节的放大

豫剧表演讲究“手眼身法步”的协调,一招一式皆有章法,在高清镜头下,演员的眼神传递、指法变化、步法节奏等细节被无限放大,包公在重审案件时,一个“眼神回环”——从凶狠地盯着真凶,到突然转向李虎的愧疚,再到最后看向堂下百姓的释然,高清镜头通过特写镜头捕捉到瞳孔的微妙变化,让观众清晰感受到包公内心“愤怒—自责—欣慰”的情感流变,再如,传统戏曲中的“髯口功”(胡须的 manipulation),包公的黑髯在不同情绪下的抖动幅度、飘动方向(如愤怒时“髯口扎煞”,激动时“髯口乱颤”),高清慢镜头回放能让观众看清每一根胡须的动态,体会到演员对“细节极致”的追求。

高清技术对舞台呈现的还原

《包公误》的舞台布景虽以简约为主,但服饰、道具的工艺极为考究,包公的黑色蟒袍,绣有江海水纹,金线在灯光下熠熠生辉;李虎的囚衣,粗布的纹理与补丁的针脚,都体现着人物的身份与处境,高清拍摄通过高动态范围(HDR)技术,精准还原舞台灯光的层次感——公堂上的暖黄光营造庄重氛围,深夜审案的冷蓝光烘托紧张感,甚至演员额头上因紧张渗出的汗珠,都能被高清镜头清晰捕捉,高清音效技术收录了现场最细微的声音,如惊堂木的闷响、演员的呼吸声、服饰摩擦的窸窣声,配合环绕声系统,让观众仿佛置身剧场前排,感受到“声临其境”的沉浸式体验。

传统与现代的传播革新

高清版本打破了戏曲演出的时空限制,过去,观众想看《包公误》需亲临剧场,或通过模糊的电视录像欣赏;高清流媒体平台(如爱奇艺、腾讯视频、B站等)上线《包公误》全本高清版,观众可随时回看、暂停、慢放,甚至切换不同机位(如特写、全景、侧拍),从多角度理解表演逻辑,高清版本还成为戏曲教育的重要载体——戏曲院校可通过高清影像分析名家表演,学生逐帧模仿唱腔与身段;年轻观众则通过高清画面被戏曲的“细节之美”吸引,逐步理解其文化内涵,为传统戏曲的年轻化传播提供了新路径。

高清《包公误》的文化价值与当代意义

作为传统戏曲的经典剧目,《包公误》的核心价值在于其对“公正”“自省”“担当”的诠释,高清技术的介入,不仅没有削弱戏曲的“传统味”,反而通过技术赋能,让这些价值观以更直观、更贴近当代观众的方式传递,在高清镜头下,包公自责时颤抖的双手、李虎被冤时绝望的泪水,这些情感细节被强化后,更容易引发当代观众的共情——无论是古代的“青天”还是现代的“公仆”,面对错误时的勇气与担当,都是跨越时代的品质。

高清版本的普及也推动了豫剧的“标准化”保存,许多老艺术家的经典演出因胶片老化、录像带损毁而面临失传风险,高清修复技术通过数字化手段,将这些珍贵影像资料“抢救”下来,让后人得以领略常香玉、唐喜成等豫剧大师的艺术风采,唐喜成饰演的包公,其“唐派”唱腔的“脑后音”技巧,在高清音效中能清晰展现“高亢而不失婉转,粗犷而富含韵律”的特点,为戏曲传承提供了“活教材”。

传统观看与高清观看体验对比

| 对比维度 | 传统观看(现场/老录像) | 高清观看(4K/8K数字版本) |

|---|---|---|

| 画质清晰度 | 受剧场距离、设备限制,细节模糊(如服饰纹理、面部表情) | 4K/8K超高清,纤毫毕现,可捕捉眼神、指法等细微动作 |

| 音效还原 | 现场音易受环境干扰,老录像带音质损耗 | 环绕声收录,还原舞台声场,唱腔、念白、配乐层次分明 |

| 观看自由度 | 固定座位、不可回放,错失细节难以弥补 | 可暂停、慢放、多机位切换,自主控制观看节奏 |

| 传播范围 | 受地域、时间限制,受众有限 | 线上平台全球覆盖,打破时空壁垒 |

| 细节呈现 | 舞台距离远,难以观察“手眼身法步”的精妙 | 特写镜头聚焦,放大表演细节,便于学习与研究 |

相关问答FAQs

Q1:高清版本的《包公误》是否会对原剧的表演节奏或舞台调度进行改动?

A:高清版本的《包公误》在拍摄时严格遵循“原汁原味”的原则,对原剧的唱腔、念白、身段、舞台调度等核心内容不做任何改动,拍摄团队以“舞台还原”为首要目标,通过多机位同步拍摄,尽可能保留现场演出的连贯性与节奏感,包公的“大段唱腔”在高清版本中会采用全景与特写结合的方式,既展现演员的整体气场,又不遗漏唱腔中的气口、韵味,确保观众感受到“原生态”的豫剧艺术魅力。

Q2:普通观众如何选择适合自己的《包公误》高清版本?

A:目前市面上的《包公误》高清版本主要分为“名家经典版”和“新锐演员版”两类,若想欣赏传统豫剧的精髓,推荐选择唐喜成、李斯忠等老艺术家的经典演出高清修复版,其唱腔和表演具有鲜明的时代特色,是豫剧艺术的“活化石”;若偏好更贴近当代审美的演绎,可选择中青年演员(如李树建、杨红霞等)主演的高清版本,他们在继承传统的基础上,融入了更丰富的情感表达和舞台呈现,建议优先选择“4K+环绕声”版本,画质与音效的升级能带来更沉浸的观看体验。