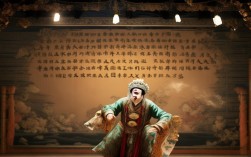

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的剧情和鲜活生动的人物形象,深受广大观众喜爱,在众多经典剧目中,《豆腐李招亲》以其浓郁的民间生活气息、幽默诙谐的喜剧风格和质朴真挚的情感表达,成为豫剧小戏中的代表性作品,尤其是“招亲”这一核心选段,更是将普通人的喜怒哀乐展现得淋漓尽致,成为几代戏迷心中的难忘记忆。

剧情解析:市井烟火中的爱情喜剧

《豆腐李招亲》的故事背景设定在清末民初的河南乡村,主人公豆腐李是个以卖豆腐为生的普通手艺人,他为人忠厚、勤劳善良,但因家境贫寒,年过三十仍未娶妻,邻居张媒婆见其老实本分,便主动为他牵线,介绍邻村王屠户的女儿王美娟,王美娟年方十八,容貌秀丽,但因性格泼辣、能言善辩,加之王屠户希望为女儿找个“有手艺、脾气好”的婆家,迟迟未能定亲,张媒婆从中撮合,提出让豆腐李以“招亲”的方式上门,若能通过王家的“考验”,便可成就好事。

“招亲”选段的核心情节便是“三关考验”,第一关是“手艺关”,王屠户要求豆腐李当场展示做豆腐的手艺,豆腐李不慌不忙,泡豆、磨浆、点卤、压箱,一气呵成,做出的豆腐白嫩细滑,赢得王家赞许;第二关是“性格关”,王美娟故意刁难,提出要“能说会道、会哄人开心”的丈夫,豆腐李虽不善言辞,却用朴实的语言道出“卖豆腐靠的是良心,过日子靠的是实诚”,让王美娟心生好感;第三关是“力气关”,王屠户提出要帮家里搬肉案、挑水,豆腐李二话不说,扛起百斤重的肉案健步如飞,挑水时腰不弯气不喘,展现出劳动人民的硬朗身板,王美娟被豆腐李的勤劳、朴实和真诚打动,主动应下这门亲事,张媒婆在一旁插科打诨,引得观众捧腹,整个选段在热闹喜庆的氛围中落下帷幕。

这一剧情没有惊天动地的冲突,也没有复杂曲折的矛盾,而是通过市井生活中的普通小事,塑造了豆腐李、王美娟等鲜活的人物形象,展现了河南乡村的民俗风情和劳动人民的价值观——勤劳致富、真诚待人,这正是其能够引发观众共鸣的重要原因。

人物分析:小人物的鲜活与真实

《豆腐李招亲》的成功,很大程度上得益于剧中人物塑造的真实与鲜活,每个角色都仿佛来自生活,带着泥土的芬芳和市井的烟火气,让观众倍感亲切。

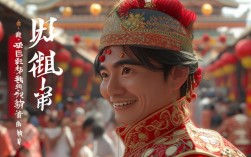

豆腐李是剧中的核心人物,他是个典型的底层劳动人民形象:黑红的脸庞、粗糙的双手,穿着打补丁的粗布衣裳,一看就是常年辛劳的手艺人,他的性格憨厚老实,甚至有些木讷——面对张媒婆的巧舌如簧,他只会搓着手说“中,中”;面对王美娟的刁难,他涨红了脸半天说不出一句漂亮话,但正是这份“木讷”,透着最本真的善良:做豆腐时小心翼翼,生怕豆子磨不细、卤水点不匀;搬肉案时生怕闪了腰,一边搬一边提醒“王大哥,您慢走”,他对自己的职业充满自豪,唱到“俺的豆腐白生生,能解馋能养生,穷人吃了不生病,富人吃了更精神”时,眼神里闪烁着对劳动的热爱,这种“接地气”的形象,打破了传统戏曲中“才子佳人”的刻板印象,让观众看到了普通人的闪光点。

王美娟则是个“反传统”的女性形象,在那个年代,女子多以温婉贤淑为美,她却泼辣直爽、敢作敢为:听说母亲要给自己说亲,她叉着腰说“谁要那窝囊废,俺自己能养活自己”;见到豆腐李时,她故意板着脸说“卖豆腐的?能挣几个钱?”,却在看到他做豆腐时的专注和搬肉案时的力气时,悄悄红了脸,她的“泼辣”不是蛮横,而是对生活的热情和对未来的期许——她想要的不是荣华富贵,而是一个能和自己一起踏实过日子的男人,豆腐李的“实诚”恰好击中了她内心最柔软的地方,所以她才会主动放下“架子”,应下这门亲事,这种敢爱敢恨的女性形象,在传统戏曲中并不多见,体现了民间对女性独立意识的朴素认知。

张媒婆则是剧中的“调味剂”,她穿着鲜艳的袄裤,脸上擦着厚厚的粉,说话声如洪钟,走起路来风风火火,典型的市井媒婆形象,她油嘴滑舌,一会儿说“豆腐李老实可靠,会疼媳妇”,一会儿又夸“王美娟能干漂亮,会持家”,两边说合,把个“说亲”场面搅得热热闹闹,但她并非 purely 的“丑角”,她的插科打诨中带着对生活的洞察——她知道王美娟要什么,也明白豆腐李的优点所在,所以她的撮合并非空穴来风,而是基于对双方的了解,这个角色让观众在欢笑中看到了民间“媒人”这一群体的真实写照,她们是市井生活的“信息枢纽”,也是人情世故的“活字典”。

艺术特色:豫剧韵味的集中体现

作为豫剧的经典选段,《豆腐李招亲》在唱腔、表演、语言等方面充分展现了豫剧的艺术特色,既有“高亢激越”的大气,又有“质朴生活化”的细腻。

唱腔设计上,选段以豫剧的“豫东调”为主,旋律明快流畅,节奏鲜明活泼,符合喜剧的氛围,豆腐李的唱腔朴实无华,多用真嗓,像平时说话一样亲切,如他介绍自己卖豆腐的经历时:“天不亮就起床,推着豆腐走街巷,豆腐嫩,豆腐香,换回粮食养爹娘”,没有华丽的唱词,却道出了底层劳动人民的辛酸与坚韧,王美娟的唱腔则融入了“豫西调”的婉转,吐字清晰,字头字腹字尾分明,尤其是在她故意刁难豆腐李时,唱腔中带着俏皮和试探,如“你说你老实本分能干活,可会哄俺笑呵呵?”,通过音调的起伏表现出她内心的活泼与期待,张媒婆的唱腔则更具喜剧色彩,她常用“垛板”和“快板”,语速快,节奏密,像连珠炮一样说出“这家好,那家强,不如咱俩配一双”,把媒婆的能说会道演绎得淋漓尽致。

表演风格上,选段强调“唱做结合”,演员的一招一式都需贴合人物身份,豆腐李做豆腐的动作是表演的重点,从泡豆子到磨豆浆,再到点卤水,每个步骤都要模仿得惟妙惟肖,甚至要表现出豆子的清香和豆腐的嫩滑,让观众仿佛能闻到豆腐的香味,他搬肉案时的表演,则需要展现力气和稳重,演员要通过绷紧的肌肉、沉稳的脚步,让观众感受到这个“手艺人”的硬朗身板,王美娟的表演则注重“眼神戏”,她在帘后偷看豆腐李时,眼神从怀疑到好奇,再到好感,最后变成爱慕,通过眼神的细微变化,展现出她内心的情感变化,张媒婆的表演则夸张幽默,她拍大腿、跺脚、挤眉弄眼,每一个动作都充满喜感,让观众忍俊不禁。

语言特色上,选段充满了河南方言的韵味,“中”“恁”“咦”“啥”等词汇的运用,让唱词和念白都充满了地方特色,豆腐李的语言朴实直白,像“俺不会说好听的,但俺会好好过日子”,简单的话语中透着真诚;王美娟的语言泼辣爽快,像“看啥看?没见过卖豆腐的啊?”,带着乡村女子的直率;张媒婆的语言则油滑机灵,像“这家的小伙儿实在,那家的小姐能干,咱俩撮合一下,保准成!”,符合媒婆的身份,这种“生活化”的语言,让观众听得懂、喜欢听,拉近了戏曲与观众的距离。

社会价值:民间生活的生动写照

《豆腐李招亲》虽是一部小戏,却折射出丰富的社会文化内涵,具有重要的社会价值,它展现了河南乡村的民俗风情,剧中“招亲”“做豆腐”“说媒”等情节,都是河南民间生活的真实写照,让观众看到了清末民初中原地区的社会风貌和民俗习惯,它传递了积极的价值观,豆腐李的勤劳、王美娟的独立、张媒婆的善良(尽管爱说媒),都体现了劳动人民对“真善美”的追求,尤其是“以劳动为荣、以真诚为本”的主题,至今仍具有现实意义,它弘扬了豫剧这一传统艺术形式,通过《豆腐李招亲》这样贴近生活的剧目,豫剧走出了“高台教化”的束缚,走进了普通百姓的生活,让更多人感受到了传统文化的魅力。

核心要素一览表

| 剧情阶段 | 关键情节 | 人物表现 | 艺术手法 |

|---|---|---|---|

| 起因:说亲 | 张媒婆为豆腐李说亲,王家提出招亲条件 | 豆腐李憨厚应允,王美娟表面刁难实则好奇 | 方言对话,交代背景 |

| 发展:三关考验 | 做豆腐、答话、搬肉案 | 豆腐李展示手艺与力气,王美娟情感变化 | 唱做结合,动作细节刻画 |

| 高潮:情感互通 | 王美娟被豆腐李真诚打动,主动应亲 | 豆腐李惊喜,张媒婆打趣 | 对唱、快板,喜剧氛围 |

| 结局:圆满收场 | 三人约定婚期,邻里祝福 | 豆腐李憨笑,王美娟羞涩,张媒婆热闹 | 热闹唱腔,生活化收尾 |

相关问答FAQs

Q1:《豆腐李招亲》选段中,豆腐李的经典唱词“豆腐白,豆腐嫩”有何深层含义?

A1:“豆腐白,豆腐嫩”这句唱词表面上是豆腐李对自己豆腐的赞美,实则体现了他的生活哲学——做人要像豆腐一样“白”(清白、正直)、“嫩”(温和、善良),豆腐李作为底层劳动者,没有显赫的地位和财富,但他坚守“做豆腐先做人”的底线,用清白的双手和勤劳的双手创造价值,这句唱词朴实无华,却道出了劳动人民对“人品”的重视,也传递了“平凡中见伟大”的生活态度,是人物性格的点睛之笔。

Q2:《豆腐李招亲》为何能在豫剧中经久不衰?

A2:其题材贴近民间生活,剧情简单易懂,人物真实鲜活,无论是豆腐李的朴实、王美娟的泼辣,还是张媒婆的幽默,都让观众感到亲切,容易产生共鸣;艺术风格上融合了豫剧高亢激越的唱腔与生活化的表演,既有传统戏曲的韵味,又有喜剧的轻松幽默,老少皆宜;其传递的“勤劳致富、真诚待人”的价值观具有永恒性,符合大众对美好生活的向往,这些因素共同造就了这部小戏的生命力,使其成为豫剧舞台上的常演剧目。