京剧作为中国国粹,以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴传承百年,而《探葫芦谷》作为传统京剧中的经典剧目,以其跌宕的剧情、鲜明的人物和精湛的表演艺术,成为老生行当的重要代表作品之一,这出戏取材于古典小说《三国演义》,讲述了诸葛亮在葫芦谷设伏欲歼灭司马懿父子,却因天降大雨、计划落空后,亲自探查战况时的复杂心路历程,既展现了军事谋略的惊心动魄,也刻画了人物内心的波澜起伏。

《探葫芦谷》的剧情背景设定在三国时期,诸葛亮率军北伐,与司马懿在葫芦谷一带展开殊死较量,葫芦谷地势险峻,两侧高山耸立,中间仅有一条狭窄的谷道,诸葛亮凭借地理优势,命人在谷中堆满干柴、硫磺等易燃物,意图将司马懿父子及其主力部队一举围歼,就在万事俱备、即将点火的关键时刻,突降倾盆大雨,不仅浇灭了预燃的火焰,更让司马懿趁机带领残部逃脱,计划落空后,诸葛亮心急如焚,决定亲自前往葫芦谷探查战况,由此展开了一幕集智谋、情感与舞台表现力于一体的精彩演绎。

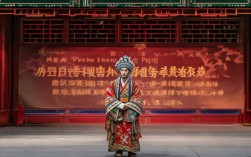

剧中核心人物诸葛亮由老生行当应工,其表演要求唱、念、做、打全方位展现,尤其以唱腔和身段的刻画最为突出,老生演员通过苍劲有力的唱腔、沉稳凝重的身段,将诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠贞形象与“谋事在人,成事在天”的复杂心境刻画得淋漓尽致,在探谷途中,诸葛亮面对狼藉的战场、未尽的战火,一段【二黄导板】转【回龙】再接【原板】的唱段,既抒发了对天时未至的无奈,也流露了对战局反复的焦虑,唱腔时而高亢激昂,时而低回婉转,将人物内心的矛盾层层递进,念白方面,演员运用韵白与京白结合的方式,通过语气的轻重缓急,既表现了诸葛亮作为军事统帅的威严,也凸显了其作为凡人的失落与反思。

在行当搭配上,除诸葛亮外,剧中其他角色也各具特色,如司马懿由净角应工,以粗犷豪放的唱念和威猛霸气的身段,展现出老奸巨猾、临危不乱的枭雄气质;马岱、姜维等武将则由武生或文武老生扮演,通过利落的翻打和干脆的念白,烘托战场的紧张氛围,不同行当的默契配合,使得整出戏在人物塑造和情节推进上更加丰满。

《探葫芦谷》的艺术特色还体现在其写意化的舞台呈现上,京剧舞台不追求实景还原,而是通过演员的表演和简单的道具,引导观众想象场景。“探谷”一场,舞台上仅以几组山片象征险峻的山谷,诸葛亮手持羽扇,通过登高远眺、俯身观察等身段动作,配合眼神的转换,便将葫芦谷的地形特点和战后的萧瑟景象生动呈现,火攻的场景则通过演员的虚拟动作(如“点火”“挥扇”)和舞台灯光的配合,营造出烈焰冲天的视觉效果,充分体现了京剧“虚实结合”的美学原则,剧中的武打设计也颇具看点,如魏延、姜维等角色的“起霸”“走边”等程式化动作,既展现了京剧武戏的功架,也增强了场面的紧张感。

作为传统老戏,《探葫芦谷》对演员的功底要求极高,尤其考验老生演员的唱念控制和人物塑造能力,历代京剧名家如余叔岩、马连良、谭富英等均曾演绎此剧,并在唱腔、身段上融入个人风格,形成了各具特色的流派版本,马派表演强调“情”与“美”的结合,在表现诸葛亮失落情绪时,通过细腻的面部表情和柔和的身段,让人物更具人情味;而余派则注重“刚柔并济”,唱腔苍劲有力,身段沉稳大方,突出了诸葛亮作为军事家的智慧与坚韧,这些艺术流派的传承与发展,使得《探葫芦谷》在不同时代焕发出新的生命力。

相关问答FAQs

Q:《探葫芦谷》中诸葛亮的唱腔有何特点?

A:诸葛亮的唱腔以老生【二黄】、【西皮】为主,根据情感变化灵活转换,在战前谋划时多用【西皮原板】,节奏明快,展现智谋;计划落空后转【二黄导板】【回龙】,唱腔高亢悲怆,表达失落;探谷时则以【二黄慢板】为主,苍劲沉稳,流露反思,唱腔上讲究“脑后音”的运用,声音洪亮且富有穿透力,同时通过气口的控制,表现人物情绪的起伏,如“久历戎机图伟业”等唱段,既展现了诸葛亮的雄心壮志,也暗含了对天意的无奈。

Q:京剧《探葫芦谷》如何通过舞台动作表现诸葛亮的内心活动?

A:京剧的“做功”是刻画人物内心的关键,诸葛亮在《探葫芦谷》中的身段设计极具表现力,面对战败的结局,演员通过“捋髯”“闭目摇头”等动作,表现自责与焦虑;登高探谷时,运用“云手”“踢腿”等程式化动作,配合眼神的凝视与远眺,既展现了地势的险峻,也暗示了内心的沉重;手持羽扇的“抖扇”“指扇”等细节,则根据情绪变化调整力度——时而轻缓如沉思,时而急促如愤怒,通过这些精准的舞台语言,将诸葛亮复杂的心理活动直观呈现给观众。