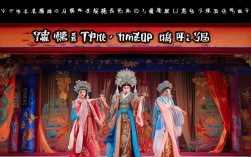

豫剧作为中国中原地区最具代表性的地方戏曲剧种之一,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和深厚的历史底蕴,成为中华文化的重要载体,在众多豫剧经典剧目中,以包公为主角的作品始终占据核心地位,而“包公认母”这一情节更是凝聚了民间智慧与伦理思考的经典桥段,不仅频繁出现在传统舞台剧中,更通过豫剧电影这一艺术形式走向更广阔的观众视野,成为连接传统与现代的文化符号。

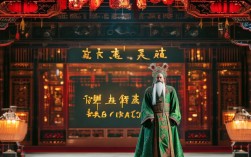

包公在豫剧中被誉为“包青天”,是正义、清廉与智慧的化身,其故事多取材于历史传说与民间话本,经过历代艺人的加工打磨,逐渐形成“包公戏”这一独特系列。“认母”情节虽非所有包公戏的必备内容,却在《狸猫换太子》《包公探阴山》等剧目中以不同形式呈现,核心围绕包公的身世之谜展开——他自幼被嫂嫂(或养父母)抚养长大,成年后得知自己的生母因宫廷阴谋(如“狸猫换太子”案)流落民间,最终在查明真相后与生母相认,这一情节不仅设置了强烈的戏剧冲突(正义与阴谋的对抗、亲情与职责的权衡),更通过包公“大义灭亲”与“孝亲感恩”的双重人格,塑造了有血有肉的艺术形象:他既要维护法纪的严明,不惜对涉及皇室权贵的亲人(如郭槐)绳之以法,又要面对生母相认时的愧疚与温情,这种“刚正”与“柔情”的交织,让包公的形象超越了“符号化”的清官,更具人情味与感染力。

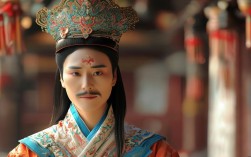

当“包公认母”从舞台走向银幕,豫剧电影凭借其独特的艺术语言,让这一经典情节焕发新的生命力,与传统舞台剧依赖演员现场发挥、观众近距离感受不同,豫剧电影通过镜头语言的运用,强化了叙事的张力与情感的细腻度,在表现包公得知身世真相时的震惊,电影可采用特写镜头捕捉其面部表情的细微变化,配合豫剧特有的“炸音”唱腔,将内心的冲击外化为视听冲击;而在母子相认的场景中,镜头可能从全景逐渐推至中景,聚焦于母子二人的眼神交流与肢体动作,辅以舒缓的弦乐伴奏,让压抑已久的情感得以自然流露,电影对服装、化妆、道具的精细化处理,也使历史场景更具真实感:包公的黑色官袍、蟒靴,生母的素衣布裙,宫廷的华丽陈设与民间的简陋居所形成鲜明对比,直观展现了阶级差异与命运波折。

不同时期的豫剧电影对“包公认母”的呈现各有侧重,反映了时代审美与艺术理念的变迁,以1950年代的《包公》(豫剧舞台艺术片)与21世纪的《狸猫换太子》(豫剧数字电影)为例,前者受限于当时的技术条件,更注重舞台表演的完整性,唱腔与身段是核心亮点,常香玉、唐喜成等艺术家的演绎将包公的刚正不阿与深情厚谊展现得淋漓尽致;后者则依托数字技术,通过实景拍摄与特效合成,构建了更宏大的叙事空间,如“郭槐陷害李妃”的宫廷阴谋场景,通过光影与剪辑的配合,增强了故事的悬疑感与悲剧色彩,对“认母”情节的心理刻画也更深入,通过闪回、独白等手法,展现了包公从困惑到坚定的心路历程,下表对比了两个经典版本的异同:

| 对比维度 | 1950年代《包公》 | 21世纪《狸猫换太子》 |

|---|---|---|

| 艺术形式 | 舞台艺术片,侧重舞台表演原貌 | 数字电影,融合实景拍摄与特效技术 |

| 叙事重点 | 突出包公的“铁面无私”与“孝亲”伦理冲突 | 强化身世之谜的悬疑感,挖掘人物内心复杂性 |

| 唱腔设计 | 以传统豫剧声腔为主,如“豫东调”的高亢激越 | 在传统基础上融入创新元素,适配现代观众听觉习惯 |

| 视觉呈现 | 固定机位,舞台布景为主,色彩相对单一 | 多角度镜头切换,实景与搭景结合,色彩层次丰富 |

豫剧电影中的“包公认母”之所以能历久弥新,不仅因其曲折动人的故事,更因其承载的文化内核,它通过包公这一形象,传递了“忠孝两全”的传统价值观——在封建社会中,“忠”与“孝”常存在矛盾,但包公通过“认母”这一行为,实现了对家庭伦理的回归,又通过惩治奸佞维护了社会正义,这种“平衡”正是民间对理想人格的向往,电影作为大众媒介,让豫剧这一地方戏曲突破地域限制,被更多年轻人所接触和喜爱,推动了传统文化的创造性转化。

相关问答FAQs

Q1:豫剧电影中的“包公认母”与传统舞台剧在表现手法上有哪些不同?

A1:豫剧电影与传统舞台剧的核心差异在于媒介特性,舞台剧依赖演员的现场表演与观众的即时互动,更注重“唱、念、做、打”的综合呈现,情感表达通过程式化动作与唱腔直接传递;而电影则通过镜头语言(如特写、蒙太奇)、声音处理(如配乐、音效)和场景调度,强化叙事的细腻性与真实感,舞台剧中“母子相认”可能通过演员的跪拜与哭腔表现,而电影可加入回忆闪回、环境音(如风声、雨声)等细节,让观众更深入地共情人物心理,电影对服装、化妆、道具的精细化还原,也使历史场景更具视觉冲击力,而舞台剧则更注重象征性与写意性。

Q2:“包公认母”情节中,包公的形象如何体现豫剧“刚柔并济”的艺术特点?

A2:豫剧艺术以“刚健豪放”与“细腻婉约”并存著称,“包公认母”情节正是包公“刚柔并济”人格的集中体现。“刚”体现在他面对宫廷阴谋时的铁面无私——即使生母的身份涉及皇室权贵,他仍坚持查明真相,惩治郭槐等恶人,维护法纪的尊严,这一过程中唱腔多采用“铜锤花脸”的雄浑风格,身段则刚劲有力,展现其刚正不阿;“柔”则体现在得知身世、面对生母时的深情与愧疚——唱腔转为“豫剧旦角”的婉转低回,动作也变得柔和,如轻抚母亲的手、含泪凝视等,展现其作为普通人的情感温度,这种“刚”与“柔”的转换,既符合豫剧的艺术审美,也让包公的形象更加立体丰满,成为民间心中的“理想清官”。