京剧《楚宫恨》作为传统京剧的经典剧目,取材于春秋时期楚国的宫廷历史故事,集宫廷权谋、忠奸斗争、女性悲情于一体,通过跌宕起伏的剧情和鲜明的人物塑造,展现了封建时代权力漩涡中的人性挣扎与家国情怀,该剧自诞生以来,历经数代艺术家的打磨,成为京剧舞台上久演不衰的代表作,其全集版本不仅包含完整剧情,更凝聚了京剧艺术的唱、念、做、打等精华,为观众呈现了一幅波澜壮阔的历史画卷。

剧情梗概

《楚宫恨》的故事背景设定在春秋时期的楚国,楚平王在位期间,昏聩多疑,听信奸臣费无极的谗言,酿成了一场宫廷悲剧,起初,楚平王为太子建聘娶秦国公主孟嬴,费无极却以“秦女貌美,王可自纳”为由蛊惑楚平王,导致楚平王强行纳孟嬴为妃,并迁怒于太子建,命其镇守城父,费无极为斩草除根,又诬陷太子建谋反,楚平王遂派大夫奋扬前往城父处死太子建,奋扬不忍忠良被害,暗中放走太子建,太子建逃亡宋国。

楚平王为彻底铲除太子建势力,又以“探望”为名,召太子建之子熊轸(即后来的楚昭王)入宫,太子建之妻马妃(马昭仪)深知楚平王居心叵测,为保住熊轸的性命,她忍辱负重,带着熊轸入宫,费无极再次进谗,诬陷马妃与朝臣私通,楚平王大怒,欲将马妃赐死,马妃在狱中写下血书,托人送至城父,恳请奋扬相助,奋扬冒死求情,楚平王暂缓处死马妃,将其打入冷宫。

多年后,伍子胥(太子建之臣)为报楚平王杀父兄之仇,辅佐吴王阖闾伐楚,楚国兵败,郢都被破,楚平王在逃亡途中惊惧而死,伍子胥为报仇,掘楚平王墓,鞭尸三百,熊轸在马妃的抚养下长大成人,得知身世后,决心重振楚国,伍子胥见到熊轸,念及其身世无辜,决定辅佐他复国,熊轸即位为楚昭王,马妃的冤屈得以昭雪,费无极等奸佞被诛,楚国重归安定。

主要人物分析

《楚宫恨》的成功塑造了一批性格鲜明、令人印象深刻的人物,他们各自的命运与剧情发展紧密相连,构成了全剧的核心冲突,以下是主要人物的角色定位与性格特点:

| 角色 | 行当 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|---|

| 楚平王 | 老生 | 楚国君主 | 昏聩多疑,刚愎自用,好色 | 纳孟嬴、害太子建、赐死马妃 |

| 马妃 | 青衣 | 太子建之妻,熊轸之母 | 隐忍坚韧,深明大义,母爱深沉 | 忍辱负重抚养熊轸、血书求情 |

| 费无极 | 净角 | 楚国奸臣 | 阴险狡诈,阿谀奉承,构陷忠良 | 诬陷太子建、诬告马妃 |

| 伍子胥 | 武生 | 太子建之臣,吴国大夫 | 忠勇刚烈,知恩图报,复仇心切 | 辅佐吴伐楚、鞭尸楚平王 |

| 熊轸 | 幼生 | 楚昭王(太子建之子) | 天真聪慧,后成长为明君 | 身世揭秘、即位复国 |

艺术特色

京剧《楚宫恨》作为传统剧目的典范,在艺术表现上融合了京剧的多种元素,展现了独特的审美价值。

唱腔设计:全剧唱腔以西皮、二黄为主,根据人物情感变化灵活运用,马妃的唱段多以“二黄慢板”“二黄原板”为主,旋律婉转悲凉,如“见坟台不由人泪如雨下”一段,通过拖腔和装饰音的运用,将其内心的悲苦与隐忍表现得淋漓尽致;楚平王的唱腔则多用“西皮流水”“西皮摇板”,节奏明快,凸显其骄横自大的性格;伍子胥的“武生腔”高亢激越,如“在吴国三年整兵精粮足”一段,展现其复仇的决心与豪情。

表演技艺:剧中人物的表演讲究“唱念做打”的有机结合,马妃的“水袖功”堪称一绝,在“冷宫诉苦”一场中,通过甩袖、掩袖、翻袖等动作,配合唱词将内心的挣扎与绝望外化;伍子胥的“翎子功”和“靠功”在“伐楚”“鞭尸”等场次中刚劲有力,塑造了其武将的勇猛形象;楚平王的“髯口功”(口条)则通过捋髯、抖髯等细节,表现其昏聩时的慌乱与心虚。

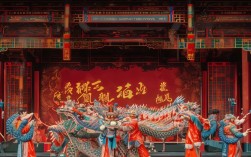

舞台美术:传统京剧《楚宫恨》的舞台布景简洁而富有象征性,通过“一桌二椅”的程式化布置,配合灯光与服饰,营造不同的场景氛围,楚宫的威严通过深红、金色的服饰与华丽的头饰展现;冷宫的凄凉则以素色服装与冷色调灯光烘托;战场场景则通过武将的靠旗、马鞭等道具暗示,近年来,新版《楚宫恨》在保留传统的基础上,融入了现代舞台技术,如多媒体投影展现历史背景,增强了剧情的代入感。

历史背景与时代意义

《楚宫恨》取材于《左传》《史记》等史料,但经过艺术加工,突出了“忠奸斗争”与“女性命运”的主题,春秋时期,周王室衰微,诸侯争霸,楚国虽为南方强国,但宫廷内斗激烈,统治者的昏聩与奸臣的谗言直接导致了国家的动荡,剧中楚平王因个人私欲听信谗言,不仅害死了太子建,更使楚国陷入战乱,这一情节映射了封建时代“君主一言可以兴邦,一言可以丧邦”的历史现实。

马妃这一形象的塑造,体现了传统京剧对女性命运的深刻关注,她作为太子之妻、未来君之母,本应享尽荣华,却因宫廷阴谋被迫承受丧夫、丧子(太子建)之痛,甚至为保住孤儿忍辱含羞,她的悲剧不仅是个人命运的悲剧,更是封建礼教下女性“母以子贵”却“身不由己”的缩影,剧中马妃“以死明志”的结局,既是对不公命运的反抗,也彰显了其“忠义”品格,成为传统戏曲中“烈女”形象的典型代表。

从时代意义上看,《楚宫恨》通过历史故事警示后人“兼听则明,偏信则暗”,同时歌颂了忠良之士的正义之举(如奋扬、伍子胥)与女性的坚韧大义(如马妃),在当代,该剧依然具有现实教育意义,提醒人们珍惜和平、警惕权力滥用,传承中华民族“忠、孝、节、义”的传统美德。

经典唱段赏析

《楚宫恨》中有多段脍炙人口的唱段,不仅旋律优美,更承载着人物的情感与剧情的核心矛盾,以下选取马妃“叹当年”与伍子胥“在吴国”两段经典唱词进行赏析:

马妃“叹当年”唱段(二黄慢板):

“叹当年在深宫承恩受宠,

谁料到风波起祸事临身。

太子建逃外邦生死未定,

小熊轸在襁褓命似游尘。

费无极进谗言是非颠倒,

楚平王听谗语心狠手辣。

为保我孤儿儿忍辱含羞,

为保我楚国脉血染衣襟。

今日里到坟前祭奠夫主,

一腔血泪洒埃尘。”

此段唱腔以“二黄慢板”为基调,节奏舒缓,情感层层递进,开篇“叹当年”三字充满对往昔的追忆,随后“风波起”“祸事临身”语速加快,表现命运突变的无常;“太子建逃外邦”“小熊轸在襁褓”两句转为低沉,道出母子分离的痛苦;“费无极进谗言”“楚平王听谗语”则语气愤懑,揭露奸臣的阴险与君主的昏聩;一腔血泪洒埃尘”以拖腔收尾,将马妃的悲愤与绝望推向高潮。

伍子胥“在吴国”唱段(西皮流水):

“在吴国三年整兵精粮足,

日夜里练兵马等待时机。

恨平王杀父兄深仇似海,

费无贼进谗言乱我朝纲。

今日里领人马杀奔楚国,

不杀平王誓不还!”

此段唱腔采用“西皮流水”,节奏明快,气势磅礴。“在吴国三年整”展现伍子胥复国的决心;“恨平王杀父兄”一句咬牙切齿,仇恨之情溢于言表;“今日里领人马杀奔楚国”则铿锵有力,凸显武将的勇猛与复仇的决绝,整段唱腔通过旋律的起伏与节奏的变化,塑造了伍子胥“忠勇刚烈”的形象。

相关问答FAQs

Q1:《楚宫恨》与《伍子胥过昭关》有何关联?两剧的主角和主题有何不同?

A1:《楚宫恨》与《伍子胥过昭关》均取材于春秋时期楚国历史,且伍子胥是两剧的重要关联人物,但主角、主题和剧情主线存在显著差异。《楚宫恨》以马妃为核心主角,聚焦宫廷内部的权力斗争与女性悲剧,主题是“忠奸斗争”与“母爱大义”;而《伍子胥过昭关》以伍子胥为主角,讲述其从楚国逃亡至吴国,以及最终复仇的经历,主题是“个人复仇”与“忠义坚守”,从剧情看,《楚宫恨》更侧重宫廷内部的阴谋与伦理冲突,而《伍子胥过昭关》则突出伍子胥个人的命运波折与英雄气概。

Q2:京剧《楚宫恨》中马妃这一形象为何能引发观众共鸣?其艺术价值体现在哪些方面?

A2:马妃形象之所以能引发观众共鸣,主要源于其命运的悲剧性与性格的复杂性,她既是宫廷斗争的受害者,又是主动承担责任的母亲——为保住楚国血脉,她忍受丧夫之痛、被诬陷的冤屈,甚至牺牲个人尊严,这种“以弱肩扛重担”的母爱精神具有超越时代的普遍性,她的隐忍不等于懦弱,面对不公时,她以血书求情、最终自尽明志,展现了“宁为玉碎,不为瓦全”的刚烈,这种性格的多面性让观众既同情又敬佩。

艺术价值上,马妃形象集中体现了京剧“以形写神”的表演美学:通过青衣的唱腔(如悲凉的“二黄”)、水袖功(如内心的挣扎)、台步(如冷宫的蹒跚)等程式化表演,将人物的内心世界外化为可视的艺术形象,成为京剧旦角行当的经典“青衣”代表之一,马妃的故事也反映了传统戏曲对“女性命运”的深刻思考,其艺术感染力历久弥新。