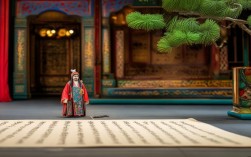

京剧双抓髻蓬头是传统戏曲旦角头饰中极具特色的一种,多用于表现年轻、活泼或身份贴近民间的女性角色,如丫鬟、民间少女、市井女子等,其造型以“双抓髻”为核心,配合蓬松自然的发丝,既保留了传统发髻的端庄,又通过蓬松感传递出角色的灵动与生命力,成为京剧旦角“古装头”体系中的重要组成部分。

起源与角色定位

双抓髻蓬头的形成与京剧艺术的成熟密切相关,京剧旦角头饰在清代中期后逐渐规范化,早期受昆曲、梆子等剧种影响,旦角发髻多追求“整肃”,如青衣的“大头”、花旦的“小头”等,而双抓髻蓬头则脱胎于民间女子的日常发式,尤其在表现底层或年轻女性时,演员通过艺术化提炼,将民间“抓髻”(即将头发在头顶两侧束成髻)与“蓬松”特征结合,既符合角色身份,又增强了舞台视觉美感。

其角色定位具有鲜明的“亲民性”与“青春感”:多用于《拾玉镕》中的孙玉姣、《卖水》中的Y环、《小放牛》中的村姑等角色,这类角色往往性格开朗、行动敏捷,蓬松的发髻能打破传统旦头饰的“程式化”,通过动态感凸显角色的活力,同时通过“蓬松”暗示其不拘小节的性格特质,与青衣的端庄、花旦的俏皮形成差异化表达。

造型特征与构成要素

双抓髻蓬头的核心是“双髻对称”与“整体蓬松”,其造型可拆解为“髻体”“发丝”“装饰”三部分,各要素协同作用,形成独特的视觉符号。

髻体:对称抓髻的结构基础

双抓髻位于头顶两侧,呈对称的圆形或椭圆形髻体,髻体大小根据角色年龄与身份调整:少女角色髻体较小、位置偏额角,显得娇俏;成年丫鬟髻体略大、位置居中,更显利落,髻体内部以铁丝或藤条为骨架,外层缠绕真发或假发丝,通过“抓”的动作(即用丝线缠绕固定)形成紧实的髻根,确保舞台动作中髻体不变形。

发丝:蓬松感的来源

“蓬头”是区别于其他旦角头饰的关键,传统“大头”发髻紧贴头皮,而双抓髻蓬头通过三层处理营造蓬松感:底层用棉花或海绵衬垫垫高头顶,形成“蓬松基底”;中层将真发或假发丝打碎(即不梳理整齐,故意保留毛躁感),覆盖于衬垫上;顶层用少量发丝自然垂落髻体两侧,模拟“碎发”效果,这种“内蓬外松”的处理,既避免了头饰的呆板,又通过发丝的动态变化(如随动作飘动)增强舞台表现力。

装饰:身份与性格的暗示

装饰物是双抓髻蓬头的“点睛之笔”,需严格匹配角色身份:

- 民间少女:多佩戴绢花、绒花,如粉色桃花、黄色菊花,花朵小巧且数量少,搭配彩色绸带,突出纯真感;

- 丫鬟仆妇:装饰素简,常用素色绒花(如白色、蓝色)或少量珠花,偶有绒制蝴蝶结,暗示其身份卑微但勤劳;

- 市井女子:可加入夸张的绒花或珠串,如《乌龙院》阎婆惜的“大绒花”,暗示其泼辣张扬的性格。

以下为不同角色双抓髻蓬头的造型差异对比:

| 角色类型 | 髻体大小 | 蓬松度 | 装饰物 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|---|

| 少女(村姑) | 小 | 高 | 小绢花+彩色绸带 | 《小放牛》 |

| Y鬟 | 中 | 中 | 素绒花+珠花 | 《拾玉镕》丫鬟 |

| 市井女子 | 大 | 低 | 夸绒花+珠串 | 《乌龙院》阎婆惜 |

制作工艺与传承

双抓髻蓬头的制作是“手工技艺”与“舞台美学”的结合,需经过“备料-塑形-固定-装饰”四道工序,每一步依赖演员与头饰师的默契配合。

备料:材料选择讲究“软硬结合”

- 假发材料:真发(透气但成本高)、人造丝(成本低、可塑性强)混合使用,人造丝需提前染色为“自然黑”,避免舞台灯光下反光;

- 衬垫材料:棉花(传统,蓬松度易控)、海绵(现代,更轻便),厚度根据演员头型调整,确保佩戴舒适;

- 装饰材料:绢花需用真丝绢,绒花用细绒布,珠花用亚克力珠,避免舞台演出中掉落或反光。

塑形:从“平面”到“立体”的转化

头饰师先根据演员头型测量尺寸,用铁丝弯出“髻体支架”,再将假发丝缠绕于支架上,用“抓髻手法”(即用丝线一圈圈缠绕,边缠边拉扯发丝,形成毛躁感)塑造蓬松度,塑形时需预留“动态空间”——即发丝不能过紧,确保演员做“甩头”“翻身”等动作时,发丝能自然飘动,避免僵硬。

固定:舞台佩戴的“隐形保障”

双抓髻蓬头的固定依赖“网帽+簪子”双重固定:演员先戴紧贴头皮的黑色网帽(固定真发),再将假发髻用卡针或发簪固定于网帽上,最后用少量发丝覆盖接缝处,为确保剧烈动作中不脱落,重要演出时还会在鬓角加“U型发卡”,虽隐蔽但至关重要。

文化象征与表演功能

双抓髻蓬头不仅是“装饰”,更是“角色符号”,其造型背后蕴含着京剧“以形写神”的美学追求。

文化象征:民间审美的艺术化表达

双抓髻源于民间女子“抓髻”习俗,在传统社会中,平民女性因劳作需要,常将高髻简化为两侧抓髻,既利落又省事,京剧将其提炼为舞台造型,既保留了“贴近生活”的特质,又通过艺术化处理(如蓬松感、装饰美化)提升了审美价值,成为“源于生活、高于生活”的典型。

表演功能:动态美与性格塑造的协同

与其他旦角头饰相比,双抓髻蓬头的“蓬松”特性为表演提供了动态支点:

- 动作辅助:演员通过“晃动双髻”表现喜悦(如《拾玉镕》中孙玉姣拾镯时的羞涩),用“碎发飘动”暗示紧张(如《卖水》中Y环送信时的急促);

- 性格外化:蓬松的发丝象征“不拘小节”,如《乌龙院》阎婆惜的双抓髻蓬头装饰夸张,发丝凌乱,直接外化其泼辣、不羁的性格;

- 身份标识:与“大头”(正旦)、“旗头”(贵族女性)形成对比,双抓髻蓬头的“亲民感”让观众一眼识别角色身份,降低理解门槛。

相关问答FAQs

Q1:双抓髻蓬头与其他旦角头饰(如“大头”“古装头”)的主要区别是什么?

A:双抓髻蓬头与其他旦角头饰的核心区别在于“造型逻辑”与“角色适配性”:

- “大头”(正旦专用):造型规整,发髻紧贴头皮,装饰素雅(如点翠头面),表现端庄、稳重的贵族女性或中年女性;

- “古装头”(花旦、闺门旦专用):造型华丽,多假发堆叠,装饰繁复(如点翠、水钻头面),表现年轻贵族女性的娇美;

- 双抓髻蓬头:造型蓬松自然,装饰贴近民间,表现底层或年轻平民女性的活泼、灵动,简言之,“大头”重“端庄”,“古装头”重“华丽”,双抓髻蓬头重“亲民”。

Q2:京剧演员佩戴双抓髻蓬头时,如何解决“蓬松发丝遮挡视线”的问题?

A:这需要头饰师与演员的协同设计:

- 发丝走向控制:头饰师在制作时,将垂落的发丝向两侧或后方梳理,避免遮挡正前方视线,同时保留“碎发”的蓬松感;

- 衬垫高度调整:通过降低衬垫厚度,减少髻体对额头的遮挡,确保演员能看清舞台和对手演员;

- 表演习惯配合:演员通过长期训练,形成“微微低头”或“侧头”的表演习惯,既避免遮挡视线,又利用发丝动态增强美感,如《拾玉镕》中孙玉姣“低头拾镯”时,蓬松发丝自然垂落,恰好表现羞涩情态。