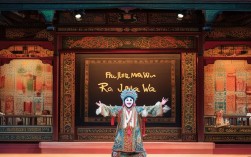

戏曲,作为中华优秀传统文化的瑰宝,承载着千年的历史记忆与民族情感,它以独特的艺术形式,将文学、音乐、舞蹈、美术、武术等多种技艺熔于一炉,成为中国人精神世界的重要寄托,从先秦的“优孟衣冠”到汉代的“百戏”,从唐代的“参军戏”到宋元的杂剧、南戏,再到明清传奇的兴盛,戏曲艺术在历史长河中不断演变,最终形成以京剧、越剧、黄梅戏、豫剧、川剧等为代表的地方剧种百花齐放的格局,这些剧种或婉转悠扬,或高亢激昂,或质朴明快,共同勾勒出中国戏曲的多样面貌。

在戏曲艺术中,行当的划分是最显著的特征之一,生、旦、净、丑四大行当,各有其独特的表演程式与审美内涵。“生”行是男性角色的统称,分为老生(中老年男性,唱念用本嗓或本嗓带边音,如《空城计》中的诸葛亮)、小生(青年男性,分文小生、武小生,如《西厢记》中的张生)、武生(擅长武打的角色,如《长坂坡》中的赵云)。“旦”行是女性角色的统称,青衣(端庄正派的女性,重唱功,如《宇宙锋》中的赵艳容)、花旦(活泼俏丽的少女,重做功,如《拾玉镯》中的孙玉姣)、武旦(擅长武打的女性,如《扈家庄》中的扈三娘)、老旦(老年女性,用本嗓或本嗓带雌音,如《杨门女将》中的佘太君)。“净”行俗称“花脸”,以勾画脸谱为标志,多为性格、品质或相貌有特异之处的男性,如铜锤花脸(重唱功,如《铡美案》中的包拯)、架子花脸(重做功,如《野猪林》中的鲁智深)。“丑”行则多为幽默或反面角色,文丑(方巾丑、袍带丑等,如《群英会》中的蒋干)、武丑(擅长武丑,如《三岔口》中的刘利华),表演中插科打诨,为戏曲增添喜剧色彩。

经典剧目的唱词念白,更是戏曲文学精华的凝聚,汤显祖《牡丹亭》中“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生”的深情独白,道出了对爱情的极致追求;王实甫《西厢记》里“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞”的秋景描写,与崔莺莺的离愁别绪融为一体;京剧《霸王别姬》中“看大王在帐中和衣睡稳,我这里出帐外且散愁情”的【南梆子】唱段,将虞姬的忧虑与温柔刻画得入木三分;豫剧《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲”的唱词,则以铿锵有力的节奏展现出女性的刚毅与担当,这些文字或典雅含蓄,或直白热烈,既推动剧情发展,又传递着深刻的人生哲理。

戏曲的表演艺术讲究“唱、念、做、打”四功与“手、眼、身、法、步”五法,每一项都凝聚着演员的汗水与智慧。“唱”功要求字正腔圆、声情并茂,如梅兰芳演唱《贵妃醉酒》时,运用“云遮月”的嗓音特点,将杨贵妃的雍容与醉态表现得淋漓尽致;“念”功分为韵白与散白,韵白讲究抑扬顿挫,富有音乐性,散白则贴近生活语言,如京剧《四进士》中宋士杰的念白,既有市井气息,又透着机智老练;“做”功包括身段、表情等,如程砚秋表演《锁麟囊》中“春秋亭”一折,通过水袖的翻飞、眼神的变化,将薛湘灵从富家女到落魄女的转变过程细腻呈现;“打”功则是武戏的核心,如京剧《三岔口》中的“打”,在黑暗中通过虚拟的动作和精准的配合,营造出紧张激烈的打斗氛围,令人拍案叫绝。

中国戏曲的地域特色也十分鲜明,不同剧种因语言、音乐、习俗的差异,呈现出独特的艺术风格,以下是部分主要剧种的地域分布与代表剧目:

| 剧种名称 | 流行地域 | 代表剧目 |

|---|---|---|

| 京剧 | 全国性剧种,形成于北京 | 《霸王别姬》《贵妃醉酒》《铡美案》 |

| 越剧 | 主要流行于江浙沪地区 | 《梁山伯与祝英台》《红楼梦》《祥林嫂》 |

| 黄梅戏 | 主要流行于安徽、湖北、江西等地 | 《天仙配》《女驸马》《打猪草》 |

| 豫剧 | 主要流行于河南及周边地区 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》 |

| 川剧 | 主要流行于四川、重庆等地 | 《白蛇传·金山寺》《变脸》《评雪辨踪》 |

| 粤剧 | 主要流行于广东、广西及港澳地区 | 《帝女花》《紫钗记》《牡丹亭》 |

这些剧种中,川剧的“变脸”绝技尤为著名,演员通过快速变换脸谱,展现人物内心的复杂变化;粤剧的唱腔婉转华丽,伴奏乐器以高胡、扬琴为主,充满岭南风情;黄梅戏则源于民间采茶调,语言通俗易懂,旋律清新明快,深受大众喜爱。

戏曲艺术在现代社会中,既面临着传承与创新的挑战,也在不断焕发新的生机,从进校园、进社区的文化普及活动,到影视、短视频等新媒体形式的传播,戏曲正以更多元的方式走进年轻人的视野,当古老的唱腔与现代的旋律碰撞,当传统的故事与当代的情感共鸣,戏曲这颗历经千年淬炼的明珠,依然闪耀着独特的文化光芒。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的“虚拟表演”具体指什么?有哪些经典例子?

A:戏曲的“虚拟表演”是其核心艺术特征之一,指通过演员的表演动作,象征性地表现舞台环境、时间流逝或物体存在,而不依赖写实布景或道具,演员手持马鞭绕场一周,象征骑马远行;双手作划桨状,配合身段摇摆,表现行船渡江;以桌椅为城楼或山石,通过翻、腾、跌、扑等动作,展现攻城或打斗场景,京剧《三岔口》中,整个舞台在明亮的灯光下,演员却通过精准的摸黑、躲闪、搏击动作,营造出“伸手不见五指”的黑暗环境,是虚拟表演的经典范例。

Q2:为什么近年来年轻人对传统戏曲的兴趣有所增加?

A:年轻人对戏曲兴趣的增加,一方面得益于文化传播方式的创新,戏曲题材的影视剧(如《鬓边不是海棠红》)和综艺节目(如《中国戏曲大会》)吸引了年轻观众的关注;短视频平台上,戏曲演员通过翻唱流行歌曲、展示绝活(如变脸、水袖功)等方式,让戏曲以更接地气的形式呈现,戏曲本身蕴含的文化价值和艺术魅力,如深厚的历史底蕴、优美的唱腔身段,以及其中传递的家国情怀、伦理道德等主题,与当代年轻人的精神需求产生共鸣,学校开展的戏曲进校园活动,也让年轻人有机会近距离接触戏曲,了解其艺术精髓,从而培养兴趣。