豫剧《打神告庙》是传统剧目《情断状元楼》中的核心折子戏,以其跌宕起伏的情节、鲜明饱满的人物形象和极具冲击力的艺术表现,成为豫剧舞台上久演不衰的经典,这出戏以宋代书生王魁与敫桂英的爱情悲剧为背景,聚焦敫桂英被丈夫背叛后的绝望与抗争,通过“打神”“告庙”两个核心动作,将封建社会中底层女性的悲愤与觉醒展现得淋漓尽致,不仅让观众感受到传统戏曲的艺术魅力,更引发对人性、命运与社会伦理的深刻思考。

剧情从敫桂英苦等王魁无果开始展开,她本是官宦之女,家道中落后流落烟花,与落魄赶考的书生王魁相遇,两人情投意合,敫桂英倾尽所有资助王魁,并在海神庙前许下“永不负心”的誓言,王魁高中状元后,却宰相之女招为婿,不仅背弃盟约,更派人送来休书,敫桂英收到休书如遭雷击,多年的痴心等待换来的是无情背叛,万念俱下之下,她手持休书来到当年盟誓的海神庙,向海神哭诉冤屈,却因神像“不灵”而怒火中烧,最终挥袖打碎神像,以死明志,整个故事在“痴情—等待—背叛—绝望—反抗”的情感递进中,将敫桂英从温柔隐忍到决绝刚烈的性格转变刻画得入木三分。

人物塑造是《打神告庙》的核心魅力所在,敫桂英的形象具有强烈的悲剧色彩和反抗精神,起初,她是封建社会中典型的“痴情女子”,对爱情抱有纯真幻想,即便身处逆境,仍坚信“书中自有黄金屋”,将对王魁的资助视为对真情的投资,当王魁的背叛击碎所有幻想,她的情感经历了从震惊、痛苦到愤怒、绝望的剧烈转变,在“告庙”一场中,她面对海神像哭诉“我为你焚香祷告三更鼓,你为王魁不睁一双眸”,既有对神灵“不公”的质问,更有对命运弄人的控诉;而“打神”则是对封建秩序和神权权威的公开挑战,她不再甘于做任人宰割的弱者,而是以决绝的姿态向不公的命运宣战,这一行为虽然看似“疯癫”,实则是底层女性在绝境中迸发的生命尊严,与之相对,王魁的形象虽未直接出场,却通过敫桂英的回忆和休书被塑造得鲜明可憎——他既是科举制度下被权力腐蚀的文人代表,也是封建社会中“负心汉”的典型符号,他的背叛不仅是对个人情感的践踏,更折射出社会阶层固化对底层人的压迫。

在艺术表现上,《打神告庙》充分展现了豫剧作为“河南梆子”的独特风格,唱腔设计上,以豫剧特有的“豫东调”和“豫西调”结合,通过高亢激越的“慢板”“二八板”“快二八”等板式变化,精准传递敫桂英的情感起伏,在哭诉往事时,用婉转缠绵的“慢板”表现昔日的柔情蜜意;在得知背叛后,转为节奏急促、音调凄厉的“快二八”,展现内心的崩溃与愤怒;而“打神”时的唱腔则近乎呐喊,真假声结合,极具爆发力,将人物的情感推向高潮,表演身段上,演员通过水袖功、眼神戏和肢体动作塑造人物:初入庙时,敫桂英步履蹒跚,水袖低垂,眼神中充满迷茫与痛苦;面对神像时,她双膝跪地,上身前倾,双手合十却颤抖不止,将“哀其不幸怒其不争”的复杂心态外化;而“打神”时,她猛然起身,挥袖如刀,眼神由绝望转为狠厉,水袖翻飞间既有对神像的攻击,也有对自身命运的挣扎,每一个动作都充满张力,让观众仿佛身临其境感受到人物内心的风暴。

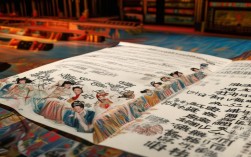

舞台美术与道具运用也为这出戏增色不少,传统舞台以一桌二椅为基础,通过简单的布景暗示场景转换——从寒窑到海神庙,仅靠演员的表演和观众的想象即可完成,体现了戏曲“虚实结合”的美学原则,神像的设置尤为关键,通常为威严的海神形象,其“沉默”成为敫桂英情绪爆发的导火索;而打碎神像的瞬间,通过道具的破碎声和灯光的配合,形成强烈的视觉冲击,象征着封建权威在底层人民反抗面前的崩塌,服装上,敫桂英多着素色衣衫,从初遇王魁时的淡雅到被休后的褴褛,色彩的变化暗合其命运的沉沦,也强化了人物的悲剧性。

《打神告庙》之所以能跨越时空打动观众,不仅在于其艺术形式的精湛,更在于其深刻的文化内涵,它揭示了封建社会中女性的生存困境:在“三从四德”的枷锁下,女性被要求“从一而终”,却无法掌控自己的命运;它批判了科举制度对人性的异化——王魁的背叛本质上是对封建权力体系的屈服,为了功名利禄可以牺牲良知与爱情;更重要的是,它通过敫桂英的“打神”,肯定了底层人民的反抗精神,这种反抗虽然以悲剧告终,却闪耀着人性的光辉,让观众在悲悯中感受到力量。

《打神告庙》敫桂英情感与表演对照表

| 剧情阶段 | 核心冲突 | 敫桂英情感状态 | 艺术表现手法 |

|---|---|---|---|

| 初入庙宇 | 苦等无果,面对神像 | 迷茫、痛苦、期盼 | 水袖低垂,眼神空洞,唱腔缓慢低沉 |

| 哭诉往事 | 回忆资助与盟誓 | 柔情、心酸、不甘 | 身体前倾,双手颤抖,唱腔婉转哀怨 |

| 得知背叛 | 休书如刀,幻想破灭 | 震惊、绝望、愤怒 | 猛然站起,撕扯休书,唱腔高亢激越 |

| 打神告庙 | 质问神灵不公,命运不公 | 狠厉、决绝、悲愤 | 挥袖打神,眼神如炬,唱腔爆发式呐喊 |

相关问答FAQs

问:“打神告庙”在豫剧表演中,对演员的技艺有哪些特殊要求?

答:“打神告庙”对演员的唱、念、做、打均有极高要求,唱腔上需具备扎实的豫剧基本功,能通过真假声转换、气口控制等技巧表现人物从压抑到爆发的情感变化,尤其是“打神”时的唱段,需兼具力度与悲怆感;念白上,韵白与方言白结合,既要清晰传达剧情,又要体现人物性格,如哭诉时的哽咽质问;表演上,水袖功、眼神戏、身段配合是关键,需精准把握“跪、诉、怒、打”四个层次的情感递进,通过肢体动作将内心的绝望与反抗外化,打神”时的挥袖、踢腿、翻身等动作,既要干净利落,又要充满情绪张力,对演员的体力与表现力都是极大考验。

问:敫桂英“打神”的行为是否对传统“敬天法祖”观念的挑战?如何理解这一情节的深层意义?

答:敫桂英“打神”表面上看是对神灵的“不敬”,实则是封建社会中底层人民在绝境中对权威的反抗与质疑,在传统观念中,“神”是秩序与公正的象征,但敫桂英的遭遇让她发现,神灵并未因她的虔诚而庇护她,反而成为冷漠的旁观者,这种“打神”并非否定信仰,而是对信仰被权力异化的控诉——当神灵无法主持公道,她便以自身为武器,向不公的命运发起挑战,这一情节的深层意义在于,它超越了个人恩怨,展现了底层人民在压迫下的觉醒:他们不再寄希望于虚无缥缈的“神明”,而是以决绝的行动争取尊严,这种“以死抗命”的悲剧性抗争,正是《打神告庙》超越时代的人文价值所在。