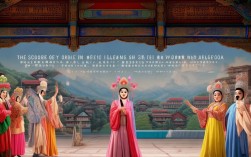

京剧《桃花村》作为传统经典剧目,自诞生以来便以诙谐幽默的剧情、鲜活生动的人物深受观众喜爱,1993年,某知名京剧团体对这部传统戏进行了复排与改编,在保留原作精髓的基础上,融入了新的舞台理念与表演手法,成为当年京剧舞台上的亮点之作。

剧情梗概与人物塑造

《桃花村》的故事背景设定在北宋末年,讲述了花和尚鲁智深路经桃花村,恰逢村霸周通强娶员外之女刘玉燕,鲁智深为救弱女,假扮新娘戏弄周通,最终感化周通使其改邪归正的故事,1993年版本在剧情上延续了“路见不平、拔刀相助”的核心主线,但对人物关系与细节进行了优化:鲁智深的形象不再仅仅是粗犷豪放的“花和尚”,而是增添了智慧与细腻,假扮新娘时的诙谐台词与身段设计,既保留了武生的刚猛,又融入了文丑的灵动,让角色更具层次感;周通则从传统脸谱化的“恶少”转变为有血有肉的“莽汉”,其被鲁智深折服后的转变过程,通过唱腔与表演的细腻处理,展现出人物内心的成长,避免了脸谱化的弊端;刘玉燕作为闺门旦,唱腔以婉转柔美为主,尤其在“哭诉”一场中,通过【二黄慢板】与【原板】的转换,将女儿的柔弱与对命运的抗争表现得淋漓尽致。

1993年改编的艺术创新

1993年版的《桃花村》在艺术呈现上大胆突破,主要体现在舞台美术、音乐伴奏与表演程式三个方面。

舞台美术方面,传统京剧多采用“一桌二椅”的简约布景,而1993年版本则根据剧情需求设计了实景化的桃花村场景:开场时,粉墙黛瓦的村舍旁点缀着盛开的桃花,通过灯光营造出春日傍晚的朦胧氛围;鲁智深与周通“打斗”一场,舞台背景转为山石林立的桃花林,配合旋转舞台的使用,让武打场面更具空间感;结尾处,桃花纷飞中周通幡然醒悟,红白色彩的对比强化了戏剧冲突,视觉冲击力显著增强。

音乐伴奏上,在保留传统京胡、月板、锣鼓等文武场乐器的基础上,融入了交响乐元素,例如鲁智深登场时的唱段,以京胡为主奏,辅以弦乐群的烘托,既突出了花脸唱腔的浑厚,又增强了音乐的层次感;周通“求亲”时的音乐,则加入了唢呐与锣鼓的欢快节奏,营造出市井生活的热闹氛围,与传统戏曲音乐形成了有机融合。

表演程式的创新尤为突出,传统戏中鲁智深“倒拔垂杨柳”的经典桥段虽未直接呈现,但通过“拔花树”的动作设计,将武生的“把子功”与花脸的“身段”结合,既展现了角色的神力,又避免了重复;假扮新娘的“圆场”戏中,演员借鉴了昆曲的步法,配合水袖的翻飞,展现出鲁智深“男扮女装”的滑稽与机智,让观众在捧腹中感受到角色的正义感。

文化价值与时代意义

1993年版的《桃花村》诞生于京剧改革探索的关键时期,其改编既是对传统戏的尊重,也是对时代审美的回应,它保留了京剧“唱念做打”的核心技艺,如鲁智深的唱腔保留了花脸的“炸音”与“立音”,刘玉燕的念白遵循“韵白”的规范,确保了京剧的“本体性”;通过舞台呈现与音乐的创新,打破了年轻观众对传统京剧“陈旧刻板”的印象,让经典剧目焕发出新的生命力,这种“老戏新演”的思路,为京剧的传承与发展提供了宝贵经验,即在尊重传统的基础上,大胆吸收现代艺术元素,让京剧艺术与时代同频共振。

传统版本与1993年改编版对比

| 演出元素 | 传统版本 | 1993年改编版 |

|---|---|---|

| 剧情节奏 | 紧凑,侧重程式化表演 | 张弛有度,强化人物情感铺垫 |

| 舞台布景 | “一桌二椅”,写意为主 | 实景化桃花村,灯光营造氛围 |

| 音乐伴奏 | 纯文武场,传统曲牌 | 融入交响乐,增强音乐层次感 |

| 人物塑造 | 脸谱化,角色功能性强 | 去脸谱化,突出人物内心成长 |

| 表演程式 | 严格遵循传统“四功五法” | 融合昆曲、话剧元素,动作更丰富 |

相关问答FAQs

Q1:《桃花村》中鲁智深的角色为何能成为经典?

A1:鲁智深的经典性在于其“刚柔并济”的特质,他既有花和尚的粗犷豪放、嫉恶如仇,又有路见不平的智慧与细腻,1993年版本通过“假扮新娘”“智斗周通”等情节,将角色的勇猛与诙谐结合,唱腔上融合花脸的刚健与老生的沉稳,表演上打破武生“重武轻文”的局限,让人物形象更立体、更具亲和力,因此能跨越时代,成为观众喜爱的经典角色。

Q2:1993年改编版对传统京剧的传承与创新有哪些启示?

A2:1993年版的《桃花村》启示我们,传统京剧的传承不是“照搬照抄”,而是在尊重“四功五法”等核心技艺的基础上,结合时代审美进行创新,其成功之处在于:一是保留经典剧目的人文内核与艺术精髓,二是通过舞台美术、音乐等元素的现代化提升观赏性,三是注重人物塑造的“去脸谱化”,让观众产生情感共鸣,这种“守正创新”的思路,为京剧等传统艺术的当代发展提供了可借鉴的路径。