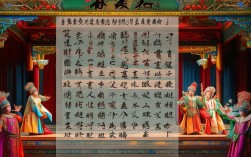

豫剧《薛平贵登全集》是传统经典剧目《薛平贵与王宝钏》的完整呈现,以唐代民间传说为蓝本,讲述了穷困书生薛平贵与相府千金王宝钏历经磨难、终成眷属的传奇故事,既包含儿女情长的细腻,也融入家国天下的豪情,成为豫剧表演艺术中不可或缺的代表作品。

全剧以“寒窑别妻”开篇,薛平贵贫困潦倒却才华横溢,王宝钏不顾父亲王允反对,抛绣球选其为婿,与父三击掌断绝关系,随薛平贵寒窑苦度光阴,后薛平贵出征西凉,因魏虎陷害被诬通敌,辗转西凉国,代战公主对其一见倾心,招为驸马,而王宝钏苦守寒窑十八年,挖菜度日,坚贞不渝,直至薛平贵得代战相助,终回中原,在武家坡与王宝钏相认,夫妻团聚后,薛平贵登基为帝,封赏忠良,惩罚奸佞,故事以大团圆结局收场。

剧中人物形象鲜明,王宝钏的“烈”与“韧”深入人心:她既有相府千金的温婉,更有寒窑苦守的刚强,“武家坡”一折中“指丈夫”的经典唱段,将十八年思念、委屈与重逢的悲喜交织演绎得淋漓尽致;薛平贵则兼具忠义与柔情,从寒窑穷书生到西凉驸马,再到中原明君,其身份的转变与内心的坚守,通过“赶三关”“回龙阁”等折子戏中的甩发、翎子功等表演技巧,将人物跌宕的命运展现得栩栩如生;代战公主的豪爽直率与王宝钏的隐忍坚韧形成对比,三人之间的情感纠葛与家国大义,为故事增添了厚重感。

豫剧《薛平贵登全集》的艺术特色鲜明,唱腔融合了豫东调的高亢激越与豫西调的细腻婉转,如王宝钏“红娘传书”中的慢板,字正腔圆、哀婉动人,而薛平贵“登殿”时的快板,则节奏明快、气势磅礴,展现出帝王归来的威仪,表演上,讲究“唱念做打”的融合,尤其是“代战公主倒上轿”“王宝钏挖野菜”等经典桥段,通过程式化的动作与真实情感的碰撞,将传统戏曲的虚拟性与表现力发挥到极致,剧中服饰、道具的运用也极具特色,如王宝钏的“破烂衣衫”与登殿后的“凤冠霞帔”形成强烈对比,直观展现了人物命运的转变。

《薛平贵登全集》核心情节与艺术呈现

| 故事阶段 | 关键情节 | 艺术表现手法 |

|---|---|---|

| 寒窑别妻 | 王宝钏抛绣球选婿,三击掌断绝父女关系 | 对唱展现人物性格冲突,身段强化决绝感 |

| 西凉招亲 | 薛平贵被诬,代战公主招其为驸马 | 胡舞元素融入配乐,翎子功表现薛平贵矛盾 |

| 王宝钏苦守 | 十八年寒窑挖菜,苦等夫归 | 慢板唱腔抒发孤寂,虚拟动作再现“武家坡” |

| 夫妻相认 | 武家坡薛平贵试探,王宝钏诉苦情 | 指白、甩发功传递悲喜,对唱层层递进情感 |

| 登殿封赏 | 薛平贵登基,惩恶扬善,夫妻团圆 | 帝王威仪程式化表演,大合唱烘托喜庆氛围 |

相关问答FAQs

Q1:《薛平贵登全集》与其他地方剧种的“薛平贵故事”有何不同?

A1:豫剧版《薛平贵登全集》更侧重河南方言的韵味与豫剧声腔的独特性,如唱腔中大量运用“嗨嗨腔”“呑吐音”,增强情感的爆发力;在表演上融入了豫剧特有的“椅子功”“扇子功”,如王宝钏“苦守”时的“跪步”与“甩袖”,更具地域特色,相较于京剧的严谨程式,豫剧版本更贴近民间生活,语言通俗,情感表达更直白热烈,更符合中原观众的审美习惯。

Q2:王宝钏“苦守十八年”的情节为何能成为经典?

A2:这一情节之所以深入人心,核心在于其传递的“忠贞”与“坚韧”精神,在封建社会背景下,王宝钏冲破阶级束缚选择爱情,面对贫困、误解与漫长的等待,始终坚守初心,这种精神既是对传统女性美德的赞颂,也暗含普通人对真挚情感的向往,豫剧通过“挖野菜”“补破衣”等生活化场景的细腻刻画,将抽象的“贞烈”转化为具象的人物行动,让观众在共情中感受到超越时代的情感力量,使其成为跨越百年的经典桥段。