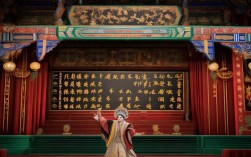

京剧,作为中国传统戏曲艺术的集大成者,被誉为“国粹”,是中华民族文化的重要象征,它形成于清代中期的北京,融合了徽剧、汉剧、昆曲、秦腔等多种地方戏曲的元素,经过数百年的发展,形成了独特的艺术体系和深厚的文化底蕴,成为中国戏曲舞台上最具影响力的剧种之一。

历史渊源:从徽班进京到国粹诞生

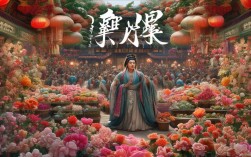

京剧的历史源头可追溯至18世纪末,1790年,为庆祝乾隆帝八十寿辰,四大徽班(三庆班、四喜班、和春班、春台班)相继进京献艺,徽剧以二黄腔为主,唱腔高亢激越,表演风格质朴,进京后迅速受到欢迎,来自湖北的汉剧以西皮腔为主,也传入北京,徽班吸收了汉剧的唱腔、剧目和表演技巧,形成了“皮黄合流”的雏形,此后,京剧又融合了昆曲的典雅身段、秦腔的火爆腔调以及民间歌舞的元素,逐渐形成了以“唱、念、做、打”为核心,集音乐、舞蹈、文学、美术于一体的综合性艺术,至19世纪中叶(清道光、咸丰年间),京剧正式形成,并在同治、光绪年间达到鼎盛,成为北京乃至全国的主流戏曲形式。

艺术特色:程式化与虚拟性的完美融合

京剧的艺术魅力在于其高度程式化和虚拟化的表演体系,这种体系既规范又灵活,为演员提供了广阔的创作空间。

唱腔音乐是京剧的核心,以“西皮”和“二黄”两大声腔为基础,辅以反西皮、反二黄、南梆子、四平调等腔调,西皮腔明快活泼,多表现喜悦、激愤的情绪;二黄腔苍劲深沉,多抒发悲怆、肃穆的情感,伴奏乐器以京胡为主,配合月琴、小三弦、笛子等文场乐器,以及板鼓、锣、钹等武场乐器,形成丰富的音响层次。

念白是京剧语言的重要载体,分为“韵白”和“京白”两种,韵白以湖广韵为基础,节奏鲜明,抑扬顿挫,具有音乐性;京白则是以北京方言为基础的口语化念白,生动活泼,贴近生活。

表演技艺涵盖“做”与“打”:“做”指身段动作,包括手、眼、身、法、步的配合,如旦角的“兰花指”、老生的“髯口功”,通过程式化的动作虚拟生活场景(如开门、上楼、划船);“打”即武打,包括翻、扑、跌、打等技巧,通过虚拟的打斗场面展现人物的武艺和性格。

脸谱是京剧独特的化妆艺术,用不同色彩和图案塑造人物性格:红色象征忠义(如关羽),白色代表奸诈(如曹操),黑色表示刚直(如包拯),蓝色暗示勇猛(如窦尔敦),黄色意味着残暴(如典韦),脸谱不仅具有装饰性,更是人物性格的直观体现。

服饰道具讲究“宁穿破,不穿错”,不同角色有固定的行头:生角(男性)的蟒袍、帔、褶子;旦角(女性)的帔、褶子、裙袄;净角(花脸)的靠、箭衣等;道具如马鞭代表马,船桨代表船,通过虚拟的道具引导观众想象。

代表剧目:历史与传说的舞台再现

京剧的剧目浩如烟海,截至2021年,收录的传统剧目超过5000出,其中许多经典剧目历经百年仍广为流传,成为京剧艺术的代表作,以下为部分经典剧目概览:

| 剧目名称 | 类型 | 主要人物 | 经典情节 |

|---|---|---|---|

| 《霸王别姬》 | 历史悲剧 | 项羽、虞姬 | 项羽兵败垓下,虞姬自刎殉情 |

| 《贵妃醉酒》 | 宫廷喜剧 | 杨贵妃 | 杨贵妃因唐玄宗失约而借酒消愁 |

| 《空城计》 | 历史智谋剧 | 诸葛亮、司马懿 | 诸葛亮以空城计吓退司马懿大军 |

| 《铡美案》 | 公案剧 | 包拯、陈世美 | 包拯不畏权贵,铡死负心汉陈世美 |

| 《锁麟囊》 | 伦理剧 | 薛湘灵、赵守贞 | 薛湘灵赠囊救困,赵守贞寻恩报德 |

| 《野猪林》 | 英雄传奇 | 林冲、鲁智深 | 林冲被高俅陷害,发配野猪林 |

| 《三岔口》 | 武侠剧 | 任堂惠、刘利华 | 黑夜中摸打格斗,展现武打绝活 |

这些剧目题材广泛,涵盖历史、传说、神话、民间故事等,通过生动的情节和鲜明的人物形象,传递着中华民族的价值观和审美情趣。

名家辈出:流派纷呈的艺术传承

京剧的发展离不开一代代艺术家的创新与传承,形成了“流派纷呈、名家辈出”的繁荣景象,京剧的流派主要根据演员的表演风格、唱腔特点划分,每个流派都有独特的艺术魅力。

老生行是京剧的核心行当,代表流派有“余派”(余叔岩,唱腔细腻婉转,注重韵味)、“马派”(马连良,潇洒飘逸,念白生动)、“谭派”(谭鑫培,融众家之长,被誉为“伶界大王”)等。

旦角分为青衣、花旦、刀马旦、武旦等,梅兰芳是旦角艺术的集大成者,创立“梅派”,唱腔圆润优美,表演雍容华贵,代表作《贵妃醉酒》《霸王别程》等;程砚秋创立“程派”,唱腔幽咽婉转,多表现悲情人物,代表作《锁麟囊》;尚小云创立“尚派”,刚劲挺拔,擅长塑造英武女性;荀慧生创立“荀派”,活泼俏丽,贴近生活,合称“四大名旦”。

净行(花脸)以脸谱著称,代表人物有裘盛戎(裘派,唱腔雄浑豪放,塑造的包拯、尉迟恭等形象深入人心)、金少山(金派,嗓音洪亮,有“金霸王”之称)等。

丑行虽为配角,却不可或缺,萧长华是丑角艺术大师,表演幽默诙谐,寓教于乐,代表作《群英会》中的蒋干,这些名家不仅传承了京剧艺术,更通过创新推动其发展,使京剧始终保持活力。

文化影响:走向世界的中国符号

京剧不仅是中国的国粹,更是世界文化遗产的重要组成部分,20世纪初,梅兰芳多次赴日本、美国、苏联演出,将京剧推向国际舞台,让西方观众领略到中国戏曲的独特魅力,1930年,梅兰芳在美国演出《贵妃醉酒》《打渔杀家》等剧目,引起轰动,美国戏剧家布莱希特曾受其“间离效果”启发,提出现代戏剧理论。

2006年,京剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2010年,被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,京剧不仅活跃在传统舞台上,还通过电影、电视、数字媒体等途径传播,年轻一代的京剧演员(如王珮瑜、李胜素等)也在尝试创新,将现代元素融入传统艺术,让京剧在新时代焕发新生,京剧已成为中国文化对外交流的重要载体,向世界讲述着中国故事,传递着中国精神。

相关问答FAQs

Q1:京剧和地方戏曲(如越剧、豫剧)有什么主要区别?

A1:京剧与地方戏曲的区别主要体现在唱腔、语言和表演风格上,唱腔方面,京剧以“西皮”“二黄”为主,而越剧以“尺调”“四工调”为主,风格柔美;豫剧则梆子腔高亢激越,语言上,京剧以“湖广韵”和北京方言为基础,地方戏曲则多使用当地方言(如越剧用杭州方言,豫剧用河南方言),表演风格上,京剧程式化程度更高,强调“唱念做打”的综合性;地方戏曲更贴近地域文化,如越剧侧重才子佳人戏的细腻情感,豫剧擅长表现民间生活的豪爽,京剧的行当划分(生旦净丑)更细致,脸谱艺术也更系统化。

Q2:学习京剧需要具备哪些条件?

A2:学习京剧需要多方面的条件,包括天赋、基本功和文化素养,天赋方面,嗓音条件(如音域、音色)、身体协调性(如柔韧性、节奏感)是基础;基本功训练是核心,需长期练习“唱”(发声、气息)、“念”(咬字、语调)、“做”(身段、表情)、“打”(武打技巧),同时学习戏曲理论、历史知识;文化素养方面,需熟悉中国传统文化(如诗词、历史、伦理),理解人物性格和剧情内涵,耐心和毅力至关重要,京剧学习周期长,需从小接受严格训练(如戏曲院校的科班教育),方能掌握其精髓。