中国戏曲是世界艺术宝库中的璀璨明珠,是中华传统文化的重要载体,集文学、音乐、舞蹈、美术、武术等于一体,历经千年沉淀,形成了独特的艺术体系,从先秦时期“乐舞百戏”的萌芽,到汉代角抵戏的雏形,唐代参军戏、踏摇戏的初步成型,宋元时期南戏、杂剧的兴起,中国戏曲逐渐摆脱单纯的歌舞表演,开始融入故事情节,明清时期,昆山腔、弋阳腔等声腔体系成熟,京剧在徽汉合流的基础上形成,“四大徽班进京”成为戏曲史上的重要里程碑,此后,梆子腔、皮黄腔等地方戏种蓬勃发展,形成百花齐放的格局。

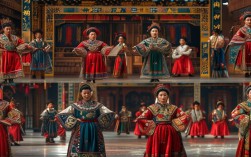

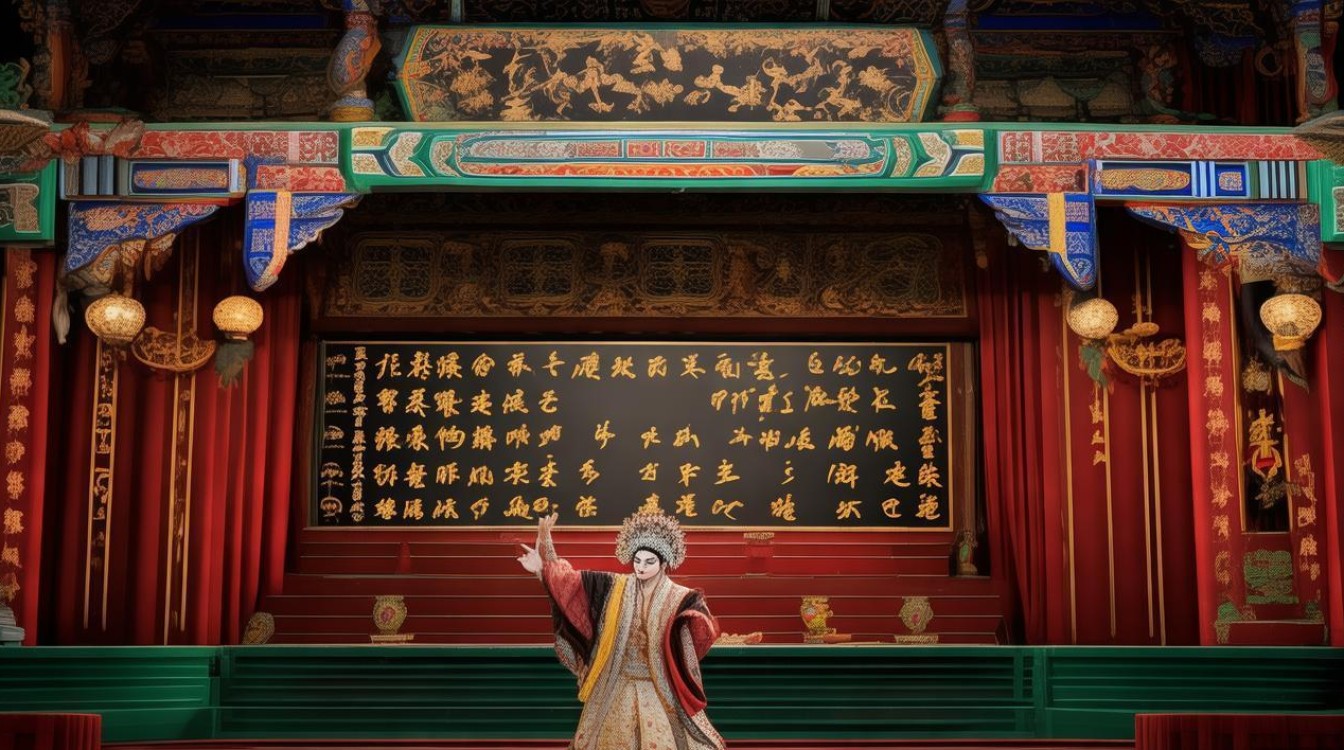

戏曲艺术的魅力在于其“综合性”与“程式化”。“综合性”体现在唱、念、做、打四功的融合:唱是歌唱,讲究字正腔圆;念是朗诵化的念白,分为韵白和散白,富有音乐性;做是舞蹈化的动作,包括手势、身段、步法,用以表现人物情感;打是武术化的武打,通过翻腾、跳跃展现冲突与气势。“程式化”则指表演中形成的一套固定范式,如生、旦、净、丑的角色行当,每个行当又有更细的分支(如生分老生、小生、武生,旦分青衣、花旦、刀马旦等),其扮相、唱腔、动作均有严格规范,脸谱是戏曲独有的视觉符号,通过色彩象征人物性格——红色表忠义(如关羽),黑色表刚直(如包拯),白色表奸诈(如曹操),金色表神怪(如孙悟空),服饰、道具也极具讲究,如京剧的蟒袍(帝王将相的礼服)、靠旗(武将的装饰),昆曲的水袖(延伸肢体语言),既是身份标识,也是情感表达的工具。

戏曲是传统文化的“活化石”,承载着中华民族的价值观与审美情趣,传统剧目多取材于历史故事、民间传说、神话演义,如《赵氏孤儿》彰显“士为知己者死”的忠义,《白蛇传》歌颂反抗封建礼教的爱情,《穆桂英挂帅》传递“保家卫国”的家国情怀,这些剧目通过善恶有报、忠孝节义的主题,潜移默化地传递伦理道德观念,戏曲融入节气、婚丧嫁娶等民俗活动,成为民间生活的重要组成部分,其“虚实相生”的美学追求——如“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的写意舞台,一桌二椅即可表现厅堂、山峦、江河,体现了中国人“天人合一”的哲学思想,与西方写实戏剧形成鲜明对比。

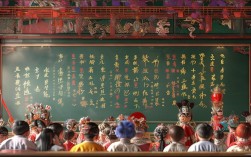

在现代社会,戏曲文化并未因时代变迁而褪色,反而焕发新的生机。“戏曲进校园”让青少年近距离感受传统艺术的魅力,通过学唱经典片段、绘制脸谱、体验身段,培养文化认同感;戏曲电影、短视频等新媒体形式扩大了传播范围,如京剧电影《霸王别姬》借助镜头语言强化视觉冲击,吸引年轻观众;跨界创作如《只此青绿》将戏曲水袖、台步与舞蹈融合,《中国有戏曲》节目中戏曲唱腔与流行音乐碰撞,让传统艺术以更时尚的面貌呈现,戏曲不仅是文化传承的载体,更是连接传统与现代的桥梁,其蕴含的“真善美”价值观,对当代社会仍具有启示意义。

| 剧种 | 代表剧目 | 唱腔特点 | 地域特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《霸王别姬》 | 西皮二黄为主,板式丰富,气势恢宏 | 北京 |

| 昆曲 | 《牡丹亭》 | 水磨调,婉转细腻,讲究吐字 | 江苏苏州 |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》 | 唱腔柔美,以女声为主,抒情性强 | 浙江 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | 明快通俗,生活气息浓厚 | 安徽 |

FAQs

-

问:中国戏曲主要有哪些剧种?

答:中国戏曲剧种丰富,主要包括京剧(国粹)、昆曲(“百戏之祖”)、越剧(第二大剧种)、黄梅戏、豫剧、粤剧、川剧、秦腔等,其中京剧、昆曲被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,各剧种因地域文化差异在唱腔、剧目、表演上形成独特风格。 -

问:年轻人如何更好地了解和欣赏戏曲?

答:可通过多种途径走近戏曲:一是观看“戏曲进校园”活动或线上戏曲纪录片(如《中国戏曲大会》),了解基础知识;二是尝试体验戏曲妆造、身段学习,感受表演乐趣;三是关注跨界戏曲作品(如戏曲流行歌曲、戏曲主题舞蹈),从兴趣入手逐步品味其艺术魅力;四是从经典剧目入手,如《牡丹亭》《梁祝》,感受故事与唱腔的结合。