《再世红梅记》作为中国戏曲艺术与电影媒介结合的经典范例,其改编历程跨越数十年,承载着传统戏曲现代化传播的重要使命,作品源于明代周朝俊的传奇《红梅记》,经粤剧大师马师曾、红线女等人的舞台打磨,最终被多次搬上银幕,成为戏曲电影中兼具艺术性与观赏性的代表作品,以下从剧情源流、电影改编、艺术特色及文化价值等方面展开详细阐述。

剧情源流与核心叙事

《再世红梅记》的故事以南宋末年为背景,围绕书生裴禹与李慧娘、卢昭容两位女子的情感纠葛展开,原著《红梅记》原本包含“李慧娘鬼魂复仇”与“裴禹卢昭容相恋”两条主线,前者揭露权臣贾似道的暴虐,后者则聚焦才子佳人的浪漫传奇,粤剧改编时,为强化戏剧冲突与情感浓度,将两条线索巧妙融合:裴禹游西湖时,因赞红梅遭权相贾似道侍妾李慧娘青睐,却因贾似道专横被诬陷下狱;李慧娘为救裴禹惨遭杀害,魂魄化作红梅仙子,暗中护佑裴禹;后裴禹偶遇与李慧娘容貌相似的卢昭容,二人历经波折终成眷属,这种“人鬼情未了”的奇幻设定与“才子佳人”的传统范式结合,既保留了原著的反封建内核,又增添了浪漫主义色彩,为后续的电影改编奠定了坚实的叙事基础。

电影改编的艺术创新

戏曲电影的核心挑战在于如何将舞台艺术的“写意性”转化为银幕语言的“纪实性”与“综合性”,《再世红梅记》的多个电影版本在此方面进行了积极探索,尤以1968年邵氏兄弟(香港)有限公司出品的版本最具代表性。

(一)舞台到银幕的视觉重构

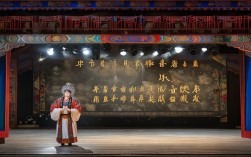

粤剧舞台表演依赖程式化动作与虚拟布景,如“趟马”“水袖功”等,而电影则通过镜头语言与场景设计实现视觉突破,1968年版电影由楚原执导,南红饰演李慧娘/卢昭容、威名饰演裴禹,影片在保留粤剧唱腔与身段的基础上,大量运用实景拍摄与特写镜头:西湖的烟波浩渺、贾府的雕梁画栋,既还原了历史氛围,又突破了舞台的单一空间;李慧娘鬼魂现身时的红纱飘拂、光影交错,通过后期剪辑与特效(如当时的叠印技术),营造出亦真亦幻的奇幻感,增强了“再世”主题的视觉冲击力,电影对舞台情节进行了精简,删减了部分次要支线,聚焦裴禹与李慧娘、卢昭容的情感主线,使叙事节奏更符合电影观众的观赏习惯。

(二)表演与音乐的融合创新

戏曲电影的核心是“表演的银幕化”,演员需在保持戏曲韵味的同时,适应电影对“微表情”“内心戏”的细腻要求,南红在片中一人分饰李慧娘与卢昭容二角,前者刚烈决绝,后者温婉柔顺,通过眼神、声线的细微差异区分人物:李慧娘的唱腔高亢激越,身段利落如“鬼步”,凸显其复仇者的悲壮;卢昭容的唱腔则婉转缠绵,台步轻柔,体现其深闺女子的娇羞,音乐方面,影片保留了粤剧的梆子、二黄等板式,同时加入管弦乐伴奏,如西湖泛舟时的悠扬笛声、贾似道暴虐时的低沉鼓点,既强化了戏曲音乐的旋律性,又通过配乐渲染了情绪氛围,实现了传统声腔与现代配乐的有机融合。

(三)主题思想的深化与拓展

相较于原著,电影版本强化了“反抗压迫”与“人性觉醒”的主题,贾似道不再是一个扁平化的反派,其专横背后折射出南宋末年权臣当道的社会黑暗;李慧娘的“鬼魂复仇”也被赋予更深层的意义——不仅是个人恩怨的化解,更是对封建强权的反抗,裴禹的形象则从传统才子升华为具有正义感的知识分子,他与李慧娘、卢昭容的感情,超越了“才子佳人”的浪漫想象,融入了对生命价值的思考,使作品更具现代精神。

文化价值与当代意义

《再世红梅记》作为戏曲电影的经典,其价值不仅在于艺术形式的创新,更在于对传统文化的传承与传播,它通过电影这一大众媒介,让粤剧这一地方戏种走出剧场,走向更广泛的观众群体,尤其是年轻群体,为传统戏曲的现代化传播提供了范例;作品对“情”“义”“勇”的诠释,契合了中华民族的文化心理,其反抗强权、追求自由的精神内核,至今仍具有现实启示意义,近年来,随着“戏曲电影工程”的推进,《再世红梅记》被重新修复并数字化放映,新一代观众仍能从中感受到传统艺术的魅力,印证了其跨越时代的生命力。

主要电影版本对比

为更直观呈现《再世红梅记》的电影改编历程,以下列出主要版本信息对比:

| 版本年份 | 出品方 | 导演 | 主演 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 1968 | 邵氏兄弟(香港) | 楚原 | 南红、威名 | 实景拍摄,融合奇幻特效,唱腔与配乐创新,叙事紧凑,奠定经典地位。 |

| 1993 | 香港嘉禾 | 楚原 | 罗家英、汪明荃 | 侧重舞台表演的银幕化再现,保留更多粤剧传统程式,强调“戏味”与“人情味”。 |

| 2018 | 中国电影集团 | 李立波 | 曾小敏、文汝清 | 数字修复技术,4K高清呈现,结合现代审美,突出“非遗传承”的文化内涵。 |

相关问答FAQs

Q1:《再世红梅记》与其他戏曲电影相比,在艺术表现上有何独特之处?

A1:《再世红梅记》的独特性在于其对“虚实结合”的极致追求,它严格遵循粤剧的“唱念做打”规范,保留水袖、台步等程式化表演,确保戏曲的本体性;通过电影的镜头语言(如特写、蒙太奇)与场景设计(实景搭景、特效渲染),将舞台上的“虚拟时空”转化为具象的“银幕世界”,例如李慧娘鬼魂复仇的段落,既保留了粤剧“鬼步”的身段美,又通过光影与纱幔营造出朦胧奇幻的视觉效果,实现了戏曲“写意”与电影“写实”的有机统一,这种平衡在当时的戏曲电影中尤为难得。

Q2:《再世红梅记》中的“再世”情节在电影中是如何体现的?其象征意义是什么?

A2:“再世”情节在电影中主要通过“李慧娘鬼魂护佑裴禹”与“卢昭容容貌酷似李慧娘”两条线索实现:李慧娘死后魂魄不散,化作红梅仙子暗中保护裴禹,卢昭容的出现则让裴禹在“重生”的爱人中找到情感的寄托,象征意义上,“再世”既是对“情”的超越——李慧娘的爱超越了生死,从“人鬼情”升华为“永恒情”;也是对“希望”的隐喻:在黑暗的封建社会中,正义与善良虽遭打压,但如同红梅般“凌寒独自开”,终将迎来“重生”的曙光,这种设定既满足了观众对浪漫爱情的想象,又赋予作品深刻的人文关怀。