在当代文化传承与创新的语境下,模范戏曲馆的书馆不仅是一个文献存储与借阅的空间,更是一座连接戏曲历史与当下生活的桥梁,它以“戏曲文化为根,公众服务为本”为核心理念,通过系统化的馆藏、场景化的空间、多元化的服务,成为戏曲爱好者研习经典、普通读者走近传统、青少年启蒙美育的重要文化地标。

空间设计:传统戏曲美学的现代表达

模范戏曲馆的书馆在空间布局上,深度融合戏曲艺术元素与现代阅读功能,营造出“一步入戏,一卷入心”的独特氛围,入口处借鉴传统戏台的“三面观演”结构,以镂空雕花屏风分隔空间,屏风上的戏曲人物纹样(如《牡丹亭》的杜丽娘、《霸王别姬》的虞姬)既引导视线,又暗喻“戏如人生”的哲思,馆内分为四大主题区域,各具特色又相互呼应:

文献典藏区位于书馆核心,采用恒温恒湿展柜陈列珍贵戏曲文献,如明清刻本《六十种曲》、民国时期戏单孤本、梅兰芳手抄剧本等,书架采用深色实木材质,仿古戏台“藻井”设计的吊顶,营造出庄重典雅的学术氛围,研究者可通过预约申请查阅原始文献。

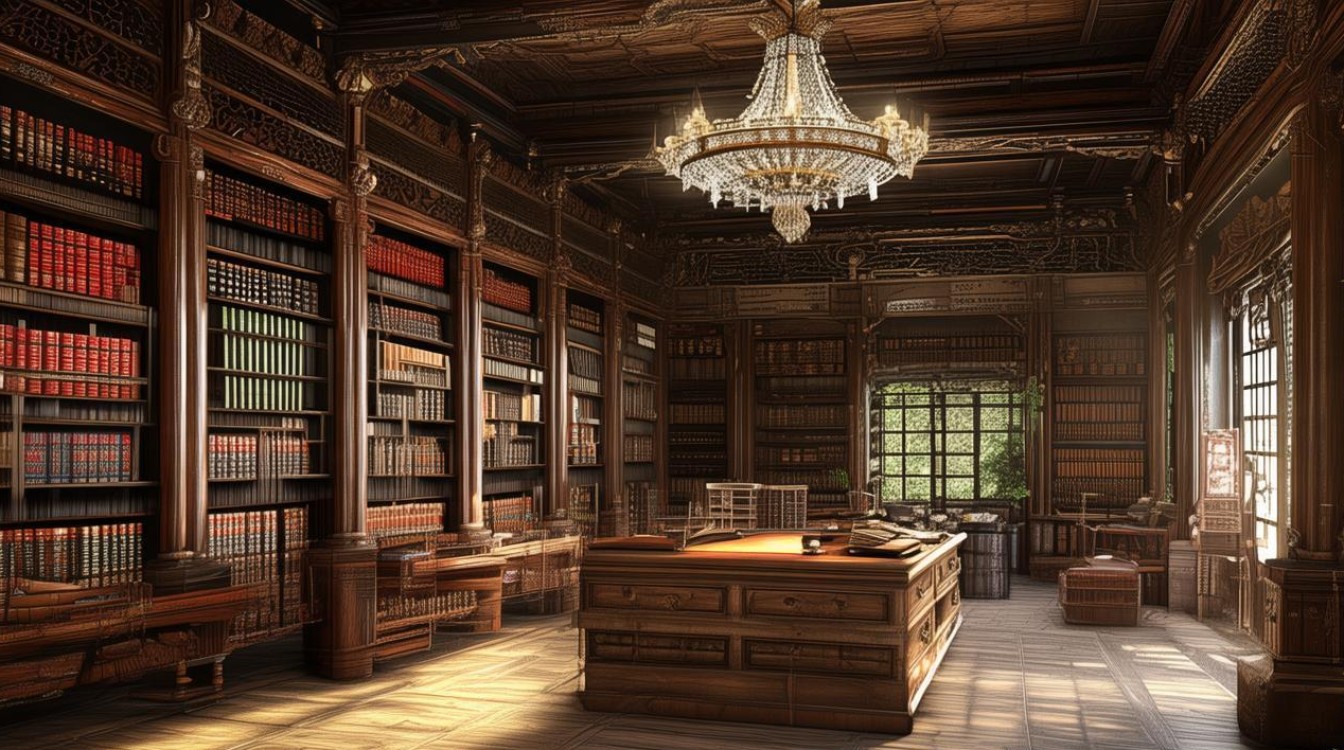

主题阅读区以戏曲行当为划分逻辑,设置“生”“旦”“净”“丑”四个主题书架:“生”区聚焦历史剧与文人戏,如《赵氏孤儿》《桃花扇》;“旦”区汇集女性角色经典剧本与传记,如《贵妃醉酒》研究、程砚秋表演艺术集;“净”区侧重花脸脸谱艺术与武戏资料;“丑”区则收录喜剧剧目与戏曲幽默理论,每个书架旁配有对应行当的脸谱装饰与角色介绍,帮助读者快速建立认知。

互动体验区是书馆最具活力的板块,设有“戏曲声音档案库”,读者可佩戴耳机收听不同流派老唱片、经典唱段录音;“身段体验角”通过镜子与把杆,让爱好者模仿基本戏曲动作;定期举办的“剧本围读会”,则邀请专业演员指导读者分角色朗读剧本,感受台词中的情感张力。

文创展示区将戏曲元素与现代设计结合,展售以戏服纹样、脸谱色彩为灵感的笔记本、书签、丝巾等衍生品,经典剧目立体书”通过翻页设计呈现《长生殿》的“霓裳羽衣舞”场景,成为青少年喜爱的互动读物。

馆藏特色:从文献孤本到数字资源的立体体系

模范戏曲馆的书馆藏书以“全、专、新”为特色,涵盖戏曲历史、理论研究、表演艺术、地方戏种等多个维度,形成“纸质文献+数字资源+实物档案”三位一体的馆藏体系。

纸质文献中,既有《中国戏曲通史》《京剧流派剧目集成》等权威学术著作,也有《昆曲曲牌大全》《秦腔脸谱谱系》等专科文献;特别收藏了300余种地方戏曲文献,如闽南歌仔戏《陈三五娘》手抄本、川剧《白蛇传》老脚本,为地方戏研究提供珍贵资料,还藏有20世纪戏曲名家的书信、日记、演出海报等“非正式文献”,如梅兰芳1930年访美演出时的节目单,这些“活史料”让历史更具温度。

数字资源是书馆的创新亮点,自主研发的“戏曲知识库”收录了10万条戏曲条目、500小时演出视频、2000张脸谱图谱,支持按剧种、流派、行当等多维度检索;与国家图书馆合作的“数字戏曲档案”项目,将馆藏孤本文献进行高清扫描,读者可通过VR设备“翻阅”明代刻本,感受古籍的纸张质感与雕版工艺。

实物档案则以“戏服道具”“乐器模型”为核心,收藏清代戏衣“帔”“靠”原件、民国时期月琴、梆子等乐器,以及现代戏曲服装设计师手稿,这些实物常与文献陈列联动,如展示《锁麟囊》薛湘灵的“竹纹帔”时,旁边会附上其材质说明、缝制工艺文献及剧中唱段选段,形成“物-文-艺”的立体解读。

功能服务:从学术研究到大众普及的全链条覆盖

书馆以“服务多元人群”为目标,提供分层分类的文化服务,满足从专业研究者到普通市民的不同需求。

学术支持服务针对戏曲研究者,开设“戏曲文献检索课”,教授如何利用古籍数据库、地方戏档案;设立“青年学者驻馆计划”,每年资助5名戏曲史研究者进行为期3个月的专题研究,并提供文献复印、专家对接等支持。

公众教育活动则覆盖全年龄段:每月举办“戏曲文化讲座”,邀请剧作家、演员、学者解读剧目背后的文化内涵;寒暑假推出“小小戏曲家”夏令营,通过脸谱绘制、身段体验、剧本创作等活动培养青少年兴趣;与社区合作开展“戏曲进社区”活动,将书馆资源流动至基层,如为老年读者播放经典戏曲电影,为儿童开设绘本戏曲故事会。

跨界合作项目是书馆的延伸功能,与旅游部门联合开发“戏曲文化研学路线”,串联书馆、后台道具室、小剧场,形成“看展览-查文献-观演出”的完整体验;与高校艺术学院共建“戏曲实践基地”,让学生参与文献整理、展览策划,推动理论研究与艺术实践结合。

文化传承:让古老戏曲在当代焕发新生

模范戏曲馆的书馆不仅是“保存者”,更是“激活者”,通过创新表达与传播方式,让戏曲文化突破圈层,融入现代生活,在社交媒体开设“戏曲小知识”专栏,用短视频解析“西皮流水”的节奏、“水袖”的运用;推出“戏曲剧本改编工作坊”,鼓励年轻作家将传统剧目改编为小说、漫画,甚至沉浸式戏剧;每年举办“戏曲剧本创作大赛”,挖掘当代题材的戏曲作品,推动传统艺术形式与时代精神的对话。

这种“守正创新”的实践,让书馆成为戏曲文化的“活态博物馆”,老戏迷能找到珍贵的文献资料,年轻人能通过科技手段感受戏曲魅力,孩子们能在互动游戏中种下文化种子——这正是模范戏曲馆书馆作为“文化枢纽”的价值所在。

相关问答FAQs

Q1:普通读者如何快速找到自己感兴趣的戏曲资源?

A:书馆提供“三级检索体系”:一级为“主题导航”,在入口处设置“剧种/流派/行当”分类导览图,读者可按兴趣方向定位区域;二级为“智能检索系统”,通过官网或小程序输入关键词(如“京剧梅派”“越剧梁祝”),可获取文献位置、数字资源链接及推荐书单;三级为“馆员咨询服务”,文献区配有专业戏曲背景的馆员,可提供个性化检索建议,例如推荐入门级读物(《中国戏曲入门》)、经典剧目赏析(《京剧名段赏析》)等,书馆每月更新“主题书架”(如“女性角色专题”“武戏经典专题”),帮助读者系统了解特定领域。

Q2:书馆是否有针对青少年的戏曲启蒙活动?如何参与?

A:书馆专为青少年设计了阶梯式启蒙活动体系:3-8岁儿童可参与“戏曲绘本共读”,通过《京剧小候鸟》《脸谱的秘密》等绘本,用故事化方式介绍戏曲常识;9-12岁儿童适合“戏曲工坊”,包括脸谱彩绘、戏曲头饰制作、身段体验(如“兰花指”“台步”)等动手活动;13-18岁青少年可报名“小小讲解员”培训,学习戏曲知识后参与书馆志愿讲解,或加入“青少年戏曲剧本创作社”,在老师指导下编写短剧本,活动信息可通过书馆公众号、社区公告栏获取,部分活动需提前3天在线预约,免费参与。