小放牛作为中国传统戏曲中的经典民间小戏,以其轻快的节奏、鲜活的人物和浓郁的乡土气息,在戏曲长廊中独树一帜,它起源于明清时期的民间歌舞,后经不同地方剧种的吸收改编,逐渐成为兼具生活情趣与艺术美感的代表剧目,尤以河北梆子、评剧、京剧等版本流传最广,该剧虽剧情简单,却通过“以歌舞演故事”的独特形式,勾勒出一幅生动的乡村生活画卷,传递着民间艺术的质朴与活力。 看,小放牛以“牧童问路”为核心情节展开:牧童在山间放牛时迷路,偶遇村姑,便以对歌形式询问前往村庄的路径,二人一问一答,歌词即兴编创,内容涵盖农事、自然、爱情等,既有牧童的天真烂漫(如“什么开花节节高?什么开花像把刀?”),也有村姑的聪慧灵动(如“芝麻开花节节高,豆角开花像把刀”),这种“对唱”不仅是推动剧情的手段,更是民间智慧的集中展现,语言直白生动,充满生活趣味,让观众在轻松愉悦中感受乡村生活的诗意。

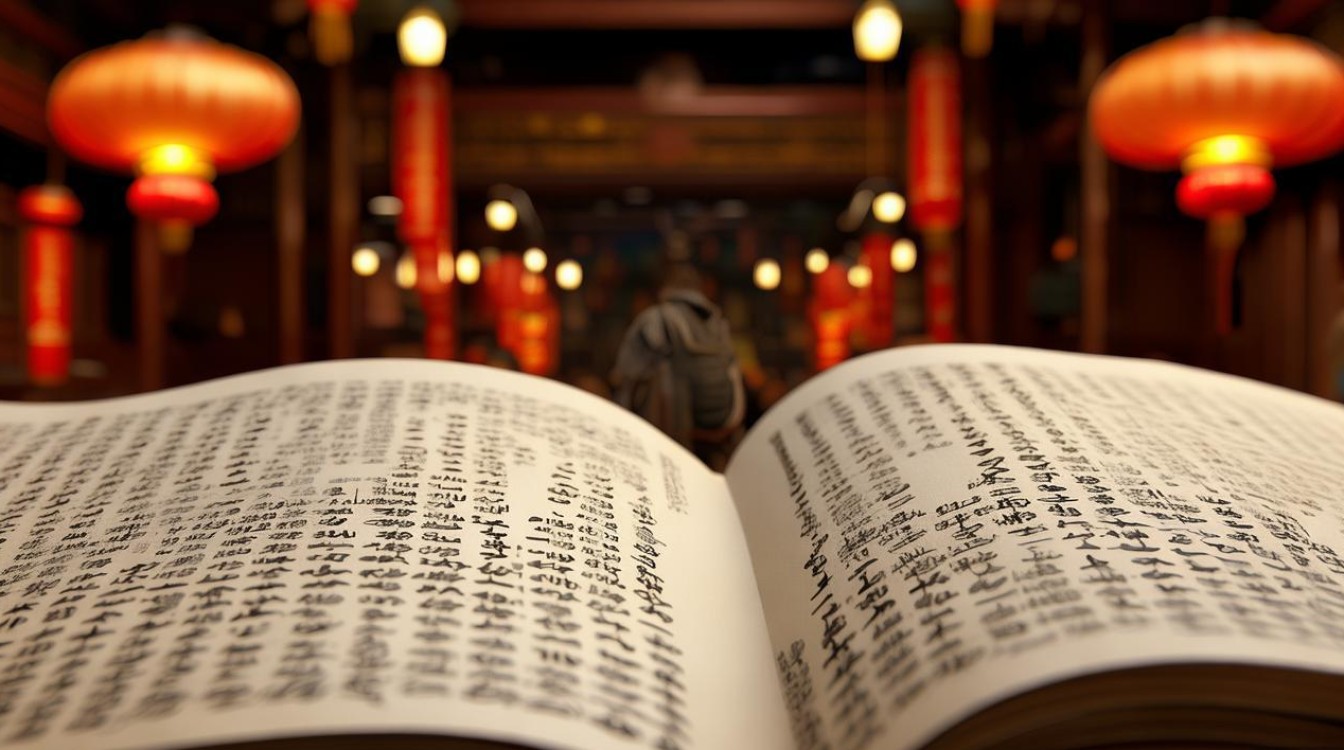

小放牛的艺术魅力,首先体现在其音乐与表演的高度融合上,唱腔多取材于民间小调,旋律明快流畅,节奏自由活泼,不同剧种呈现出各具特色的风格,为更直观呈现,可参考下表:

| 剧种 | 唱腔特点 | 代表动作 | 核心道具 |

|---|---|---|---|

| 河北梆子 | 以“垛板”为主,字密腔急,高亢激越 | 模拟放牛、吹笛,动作幅度大 | 蓑衣、斗笠、竹笛 |

| 评剧 | 融入“蹦蹦调”,唱腔口语化,亲切自然 | 结合采茶、纺织,轻盈灵动 | 手绢、竹篮、碎花布衣 |

| 京剧 | 西皮流水板为主,节奏明快,韵味醇厚 | 融入武生身段,刚柔并济 | 马鞭、扇子、草帽 |

表演上,牧童与村姑的互动充满“歌舞化”特征:牧童的步伐模拟赶牛的颠簸,村姑的手绢舞则模仿采茶时的轻盈,配合即兴的唱词,形成“唱中有舞、舞中有唱”的舞台效果,服装道具亦以朴素实用为原则,牧童身着短打、头戴草帽,村姑身着碎花布衣、手提竹篮,无不彰显农村生活的真实质感,让观众仿佛置身于田间地头。

从文化内涵看,小放牛不仅是乡村生活的缩影,更是农耕文明中人与自然和谐共生的诗意表达,剧中对自然万物的描摹(如“什么开花满地红?什么开花一身刺?”),既是对农村常见植物的认知,也蕴含着民众对自然的敬畏与热爱,而牧童与村姑之间含蓄又活泼的情感交流,没有才子佳人的刻意雕琢,而是充满泥土芬芳的真情流露,体现了民间爱情观的质朴与纯粹,这种“以小见大”的叙事方式,让小放牛超越了单纯的娱乐功能,成为承载民间文化记忆的重要载体。

在当代戏曲传承中,小放牛凭借其“短小精悍、贴近生活”的优势,成为连接传统与现代的重要桥梁,相较于大戏的繁复,小放牛时长多在20分钟左右,情节简单易懂,适合作为戏曲普及的“入门剧目”,许多院团在保留其核心唱腔与表演的基础上,融入现代舞台技术(如灯光、多媒体营造山水意境),或改编歌词以反映新时代乡村风貌,让这一古老剧目焕发新生,吸引更多年轻观众走进剧场,感受传统戏曲的魅力。

相关问答FAQs

Q1:小放牛与其他传统戏曲(如《牡丹亭》)的主要区别是什么?

A1:区别主要体现在题材、风格和受众上。《牡丹亭》是才子佳人戏,题材宏大,涉及爱情、生死、礼教等深刻主题,唱腔婉转典雅,表演细腻繁复,受众更偏向文人阶层;而小放牛是民间小戏,题材源于农村日常生活,风格轻快活泼,语言口语化,表演载歌载舞,更贴近底层民众,具有更强的“大众性”和“娱乐性”。

Q2:现代戏曲舞台上,小放牛如何进行创新以吸引年轻观众?

A2:创新可从三方面入手:一是内容改编,保留核心“对唱”形式,但融入现代元素,如将歌词中的农作物改为现代乡村景观,或加入流行音乐节奏;二是舞台呈现,运用多媒体技术营造山水田园的意境,结合现代舞美设计增强视觉冲击;三是传播方式,通过短视频平台发布“小放牛”片段,或与国潮品牌合作推出文创产品,让年轻人在轻松接触中了解戏曲文化。