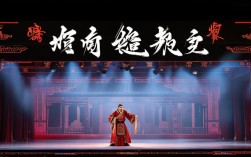

《萧何追韩信》作为京剧传统骨子老戏,是取材于《史记·淮阴侯列传》与西汉演义的历史故事剧,全本以“人才识辨”与“政治权谋”为核心,展现了楚汉相争背景下韩信的人生起伏与萧何的忠义两难,被誉为“老生戏巅峰之作”,其剧情跌宕起伏,人物刻画入木三分,唱念做打俱佳,至今仍是京剧舞台上的常演剧目。

从落魄书生到悲凉将星

全本剧情以韩信的“际遇转折”为轴心,可分为四个关键阶段,通过矛盾冲突层层递进,将历史兴衰与个人命运紧密交织。

第一阶段:韩信投楚与归汉的落魄

韩信早年家贫,曾受胯下之辱,后投奔项羽,任郎中官,屡次献策不被采纳(如“汉中王拜将”前建议“明修栈道,暗度陈仓”),反遭项羽轻视,见楚汉相争起,遂弃楚归汉,投奔刘邦,仅连敖(管理仓库的小官),因性格孤傲,不善钻营,又无同乡举荐,长期不得重用,甚至因犯法险被处斩,幸得滕公夏侯婴怜其才,力保免死,方得免于一死,但仍未受重用,心灰意冷之下,再次逃亡。

第二阶段:萧何月下追韩信

韩信逃亡的消息传至丞相萧何耳中,萧何大惊——此前他已多次向刘邦举荐韩信,称其“国士无双,足当三军之任”,刘邦仅拜韩信为治粟都尉(管理粮饷的小官),远非韩信之才,萧何深知韩信乃“安天下”之将,若其投奔敌国,汉室危矣,顾不得丞相体面,萧何连夜策马出城,在月色下追赶韩信,剧中“萧何月下追韩信”一折最为经典:萧何策马扬鞭,翻山越岭,途中误中楚兵埋伏,险些丧命,仍不放弃;韩信则行至寒溪,因溪水暴涨无法渡河,正焦急时,见萧何追至,二人有一段“对唱”,萧何以“汉王不识英雄面,难道我萧何也无知”动之以情,晓之以理,最终说服韩信回汉营。

第三阶段:登台拜将与明修栈道

萧何回营后,以“若要汉室定天下,非用韩信不可”力谏刘邦,刘邦本不耐烦,但见萧何以官位相保(“若不能用,斩萧何之头”),方勉强答应登台拜将,剧中“登台拜将”一折,萧何亲自为韩信整理冠带,刘邦端坐台上,韩信登台拜帅,三军欢呼,场面庄严,拜将后,韩信献“汉中策”:先定三秦,再出陈仓,东向争天下,刘邦言听计从,韩信随即率军“明修栈道,暗度陈仓”,奇袭陈仓,平定三秦,拉开了楚汉相争的序幕,后北伐燕、赵,东破齐地,垓下围歼项羽,为汉朝建立立下不世之功,被封为楚王。

第四阶段:成也萧何,败也萧何

韩信功高震主,引起刘邦猜忌,加之韩信曾请封“假齐王”(刘邦被迫封其为齐王),后与项羽部将钟离密谋反汉,虽未成行,但刘邦与吕后已将其视为心腹大患,吕后与萧何合谋,伪称陈豨(刘邦将领,反汉)已灭,请韩信入宫贺喜,韩信不知是计,入宫后被吕后擒杀于长乐宫,临刑前,韩信叹出“成也萧何,败也萧何”,道尽其人生悲剧——萧何是其伯乐,亦是催命符,全剧以萧何抱着韩信首级,痛哭“我荐韩信为大将,谁知他今日里头悬梁”落幕,留下无尽唏嘘。

人物形象:权谋、忠义与悲剧的交织

全剧人物塑造立体丰满,性格鲜明,矛盾冲突激烈,堪称京剧人物塑造的典范。

| 人物 | 性格特点 | 关键情节 | 艺术形象 |

|---|---|---|---|

| 萧何 | 忠义两难、慧眼识珠、深谙权谋 | 月下追韩信、以官位保韩信、与吕后合谋杀韩信 | 忠于汉室却惜才如命,最终成为政治牺牲品的“悲剧忠臣”,唱腔苍劲有力,表演沉稳大气,展现老生“衰派”与“靠把”的结合。 |

| 韩信 | 怀才不遇、孤傲自信、功高震主 | 胯下之辱、弃楚归汉、登台拜将、垓下灭楚、被杀 | 从落魄书生到军事统帅,再到政治牺牲品,命运跌宕起伏,表演中“文”有书卷气,“武”有将帅风,念白铿锵有力,身段挺拔潇洒。 |

| 刘邦 | 猜忌多疑、用人又忌才、帝王心术 | 轻视韩信、被迫拜将、猜忌韩信、默许杀韩信 | 展现封建帝王的权术与无情,表演中带“痞气”与“霸气”,念白口语化,塑造出“草莽英雄”到“开国帝王”的转变。 |

| 吕后 | 狠辣果决、政治手腕强硬 | 与萧何合谋、诱杀韩信 | 女性政治家的狠辣形象,念白刚劲,表演凌厉,与萧何的“忠义”形成鲜明对比。 |

艺术特色:唱念做打的历史厚重感

《萧何追韩信》的艺术成就不仅在于剧情,更在于其京剧元素的完美呈现,成为“老生戏”的标杆。

唱腔设计:以“西皮”“二黄”为主,萧何的唱腔尤为经典,如“三生有幸”一段,西皮流水板节奏明快,表现萧何追回韩信的欣喜;“我主爷起义在芒砀”一段,二黄导板转原板,苍凉悲壮,道尽韩信的落魄与无奈;临刑前的“叹英雄生死别离”则用反二黄,低回婉转,充满悲剧色彩,唱腔与人物情绪紧密结合,既有“文戏”的细腻,又有“武戏”的激昂。

表演技艺:全剧“做打”并重。“月下追韩信”中,萧何的“趟马”动作(骑马奔跑的身段)翻山越岭,跌扑滚翻,展现急切与险境;“登台拜将”中,韩信的“起霸”(武将登场的程式化动作),气宇轩昂,展现将帅风范;韩信被杀时的“僵尸”表演(突然倒地的绝技),凸显悲剧冲击力,演员通过精准的身段、表情与念白,将人物内心世界外化,极具感染力。

剧本文学:语言兼具文言的典雅与口语的生动,如萧何劝韩信回营时“将军岂不闻‘良禽择木而栖,贤臣择主而事’”,既符合人物身份,又通俗易懂;台词对仗工整,如“成也萧何,败也萧何”,成为千古名句,剧本结构紧凑,矛盾集中,从“逃亡”到“追回”,从“拜将”到“杀将”,环环相扣,戏剧张力十足。

相关问答FAQs

Q1:《萧何追韩信》中最经典的唱段是什么?有什么艺术特点?

A:全剧最经典的唱段是萧何的“三生有幸”,出自“月下追韩信”一折,这段唱腔以西皮流水板为主,节奏由慢到快,旋律跌宕起伏,唱词“三生有幸,天降下擎天柱四方才高,我主爷帐中缺少安国将,因此上我萧何月下追韩信”既表达了萧何对韩信的赏识,又展现其追回人才的急切,表演上,演员配合唱腔做“策马”“观望”等身段,眼神中充满焦急与期盼,唱腔与表演相得益彰,成为老生戏的“唱做结合”典范,韩信的“叹英雄”反二黄、刘邦的“在徐州”西皮原板等也广为流传,各具特色。

Q:京剧《萧何追韩信》与历史真实有何异同?为何能成为经典?

A:京剧在历史基础上进行了艺术加工:历史上,萧何追韩信确有其事,但“月下追”可能为艺术渲染;韩信被杀的直接原因是“谋反”,但剧中弱化了具体情节,强化“成也萧何,败也萧何”的悲剧性,其成为经典的原因有三:一是深刻的人才主题,跨越时代引发共鸣;二是人物塑造立体,萧何的“忠义两难”、韩信的“功高震主”等具有普遍人性意义;三是艺术形式完美,唱腔、表演、剧本均达京剧艺术高峰,既有历史厚重感,又有戏剧观赏性,使其历经百年仍具生命力。