豫剧作为中国地方戏曲的重要剧种,在河南及周边地区广为流传,其中以包公为主角的“包公戏”更是经典中的经典,深受观众喜爱,在这些剧目中,《铡包勉》(或称《包公铡侄》)因其跌宕的剧情、鲜明的人物形象和深刻的主题思想,成为久演不衰的代表剧目,剧目名称中的“铡包勉”常被民间口语化为“宰包眠”,这一称呼虽非正式剧名,却生动体现了剧情的核心冲突——包公依法铡杀犯法的侄子包勉,展现了“法理不徇私情”的刚正精神。

豫剧《铡包勉》的剧情与人物塑造

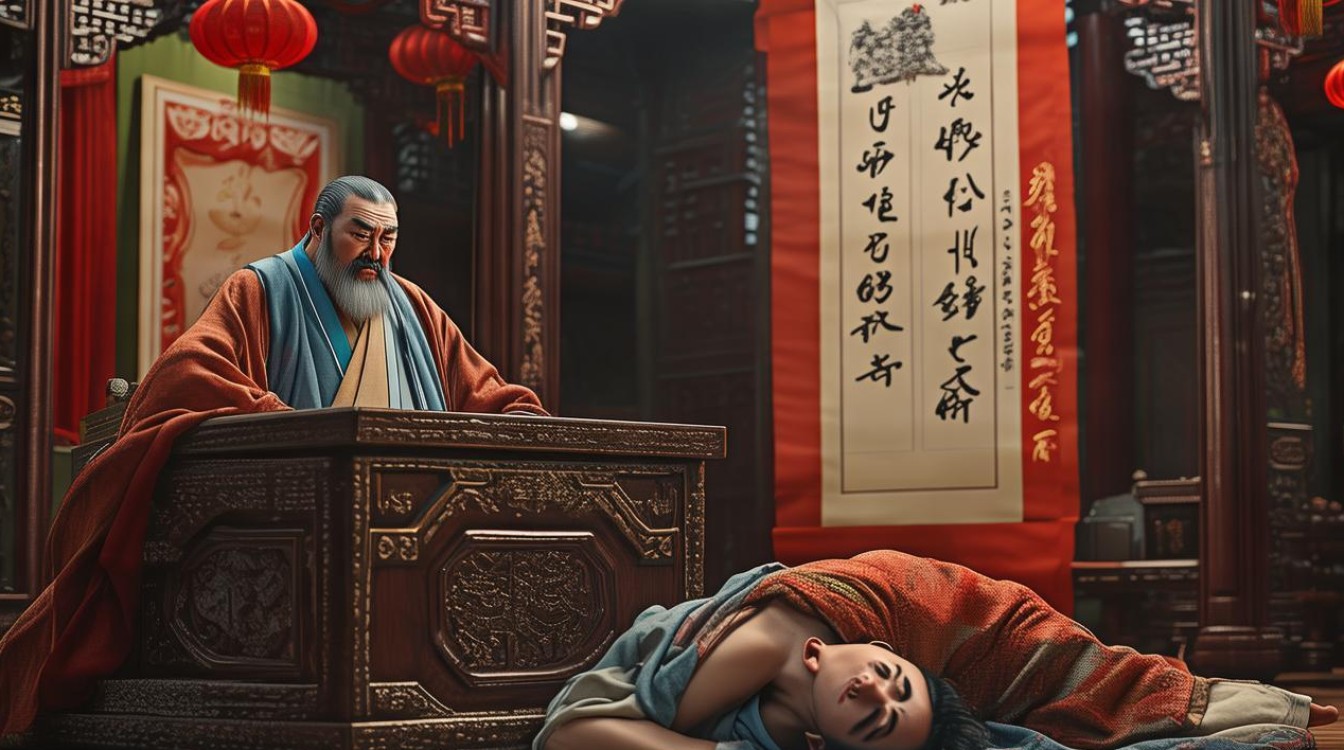

《铡包勉》的故事背景设定在北宋年间,包拯(包公)以铁面无私、执法如山闻名于世,其侄子包勉任地方知县期间,因贪赃枉法、草菅人命,被百姓告发,包公奉命查办此案,查明包勉罪行属实,依法判处死刑,包公的嫂子(包勉之母)王凤英得知消息,赶来求情,哭诉包勉自幼父母双亡,全靠她一手带大,恳请包公看在亲情饶他一命,面对嫂子的眼泪与哀求,包公内心陷入极度挣扎:一边是血脉相连的亲情,一边是国家法度的尊严,包公以“王子犯法与庶民同罪”的信念,忍痛下令铡了包勉,并向嫂子下跪赔罪,彰显了“公私分明、大义灭亲”的高尚品格。

剧中,包公的形象通过多维度刻画得以丰满,他不仅是“黑脸包公”的符号化存在,更是一个有血有肉、有情感有挣扎的个体,在审案时,他拍案而起、怒斥贪官的威严;面对嫂子求情时,他老泪纵横、双手颤抖的悲悯;以及最终依法行刑后,向嫂子长跪不起的愧疚,都让这一角色超越了“清官”的单一标签,成为道德与法理冲突中的精神象征,而嫂子王凤英的“哭情”,则从亲情角度反衬出包公抉择的艰难,增强了剧情的感染力。

豫剧包公戏的艺术特色与文化内涵

豫剧包公戏之所以经久不衰,离不开其独特的艺术表现形式和深厚的文化底蕴,在唱腔上,包公多由“黑头”(豫剧净行的一种,以唱功见长)扮演,唱腔浑厚高亢、气势磅礴,既有豫剧“粗犷豪放”的本色,又融入了“悲愤苍凉”的情感,包公在铡包勉前的核心唱段,通过“导板”“慢板”“快板”的转换,将内心的矛盾、愤怒与决心层层递进地展现出来,极具戏剧张力。

在表演上,包公的脸谱极具标志性:黑脸象征铁面无私,额头上的月牙代表“日断阳、夜断阴”的明辨是非,白色眉梢和红色眼窝则凸显其威严与内心的愤怒,包公的标志性道具——铡刀(龙头铡、虎头铡、狗头铡),不仅是执法的象征,更成为舞台上的视觉焦点,每当铡刀出现,都预示着正义的最终降临。

从文化内涵看,豫剧包公戏承载了中国人对“公平正义”的朴素追求,包公“不畏权贵、执法如山”的形象,满足了民间对“清官”的想象,也成为传统社会道德教化的重要载体。《铡包勉》中“大义灭亲”的主题,更是强调了“法律高于亲情”的价值观,至今仍具有现实意义。

经典豫剧包公戏剧目概览

| 剧名 | 剧情核心 | 包公行为 | 主题思想 |

|---|---|---|---|

| 《铡包勉》 | 侄子包勉贪赃枉法,包公依法铡之 | 大义灭亲,忍痛执法 | 法理不徇私情 |

| 《铡美案》 | 驸马陈世美抛妻弃子,包公铡之 | 不畏权贵,维护妇孺权益 | 正义不容欺瞒 |

| 《秦香莲》 | 陈世美休妻杀子,包公为秦香莲伸冤 | 主持公道,惩治负心人 | 仁义道德不可违 |

| 《打銮驾》 | 包公惩处仗势欺人的庞太师 | 不畏皇亲,维护法纪尊严 | 法律面前人人平等 |

相关问答FAQs

Q1:包公铡包勉的故事在历史上真实存在吗?

A1:包公铡包勉并非真实历史事件,而是民间传说与戏曲艺术创作的结果,历史上的包拯(包公)确实以执法严明著称,史书记载他“立朝刚毅,贵戚宦官为之敛手”,但并无“铡侄”的记载,这一故事最早见于元杂剧,后在明清小说和地方戏曲中不断演绎,通过艺术加工强化了包公“大义灭亲”的形象,以满足民间对“清官”的期待。

Q2:豫剧包公戏中的“黑头”角色有哪些表演技巧?

A2:豫剧“黑头”是净行的重要分支,表演技巧讲究“唱、念、做、打”的融合,唱腔上需运用“脑后音”“炸音”等技巧,声音洪亮且穿透力强,如包公的“导板”常以高亢拖腔表现愤怒;念白要求字正腔圆,多用韵白,突出威严;做功上注重身段和表情,如捋髯、瞪眼、拍案等动作,需配合眼神变化展现人物内心;还需掌握“靠旗”“髯口”等道具的运用,通过甩髯、绕髯等细节增强表现力。