在京剧行当表演中,水袖功是一项极具表现力的技艺,而“中打袖”作为水袖动作中的一种基础且核心的程式化动作,不仅是演员身段技巧的体现,更是人物情感与剧情发展的重要载体,水袖源于戏曲服装中袖口的延伸部分,通常为白色绸缎制成,长一尺至二尺不等,其舞动需通过手腕、手臂、腰身及步法的协同配合,才能达到“袖随人动,人袖合一”的艺术效果,中打袖作为水袖动作中的“中间环节”,介于静态展示与动态爆发之间,兼具叙事性与抒情性,是连接人物内心与外部舞台的关键纽带。

中打袖的动作构成与形态

中打袖的核心动作特征在于“收放有度,力贯中间”,从动作形态看,演员需以双手或单手为发力点,通过手腕的“提、按、翻、转”带动水袖,向身体前方或斜前方(与身体中线呈45度角左右)甩出,袖口呈弧线展开后,再以“顿、收、压”的动作控制其回落,整个过程需遵循“起于腰,发于臂,行于袖,止于指尖”的发力逻辑:腰部为轴心,带动上身微侧或前倾,手臂以肘关节为支点,手腕灵活发力,使水袖在空中划出饱满的弧线,最终通过指尖的“点”与“按”,使袖口自然下垂,形成“静中有动,动后复静”的韵律感。

与单打袖(单侧甩袖,幅度较小,多表现细微情绪)、双打袖(双侧同时甩袖,幅度较大,多表现激烈情绪)相比,中打袖的幅度适中,方向集中于身体中轴线附近,既避免了单打袖的局促,又不及双打袖的张扬,因此更适用于表现人物内心矛盾的转折、情绪的克制性爆发,或身份场景中的礼节性动作(如作揖前的“引袖”、行礼后的“拂袖”等),贵妃醉酒》中,杨贵妃听闻明皇驾临,先是喜悦,又恐失仪,此时双手中打袖,袖口微张后轻收,既表现了她的矜持,又暗示了内心的波动。

中打袖的技术要领

中打袖的完成度,考验演员对“力、柔、准、稳”的把控,具体可拆解为四个技术层面:

发力控制:寸劲与寸柔的结合

水袖的舞动并非蛮力甩动,而是通过手腕的“寸劲”与手臂的“寸柔”配合,实现“柔中带刚,刚中有柔”,甩袖”时,手腕需瞬间发力,使袖口“炸”开,形成饱满的弧线;而“收袖”时,则需手臂缓慢回拉,配合手腕的“按”,使水袖如流水般自然垂落,避免僵硬或散乱,初学者常犯的错误是发力过猛导致袖口缠绕,或发力不足导致袖形松垮,需通过反复练习“提腕、送腕、压腕”的细微动作,找到“力透袖尖却不见力”的境界。

身法协同:腰为轴,步为基

中打袖绝非单纯的“手臂动作”,而是全身协调的结果,腰部需保持“中正安舒”,根据情绪微调角度——表现喜悦时腰身可略松,表现悲愤时腰身需紧绷;步法则需与袖动配合,如“弓步中打袖”(前腿弓,后腿蹬,上身前倾,袖向前甩出)多表现急切或恳求,“丁步中打袖”(双脚并拢,膝盖微屈,上身直立)则多表现庄重或克制,锁麟囊》中薛湘灵落难后,以丁步中打袖表现从富家女到贫女的身份转变,腰身的直立与袖的轻收,暗含了她内心的隐忍与坚韧。

眼神引领:神与形的统一

京剧表演中“一身之戏在于脸,一脸之戏在于眼”,中打袖更需眼神的配合,袖甩出的方向,需与眼神的落点一致:袖向前甩,眼神需随袖尖延伸,表现“望向远方”;袖向两侧微展,眼神需低垂或侧视,表现“内心沉思”;袖收回时,眼神需收回自身,表现“自我审视”,眼神若与袖动脱节,便会显得动作空洞,失去“以形传神”的感染力。

节奏把控:疾徐有致,轻重分明

中打袖的节奏需根据剧情调整:表现激动情绪时,可加快甩袖速度,增强袖的力度(如《霸王别姬》中虞姬听到四面楚歌时,中打袖快速甩出再猛然收回,表现内心的惊恐与决绝);表现悲伤情绪时,则需放慢节奏,以“慢甩、轻收”为主(如《六月雪》中窦娥临刑前,中打袖缓慢展开,袖口如垂柳般低落,暗示命运的悲凉),节奏的“疾徐”与力度的“轻重”结合,才能让中打袖成为“无声的语言”。

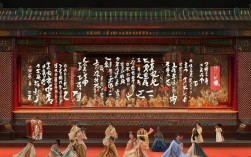

中打袖在不同行当与剧目中的应用

中打袖虽是基础动作,但因行当特性与人物身份的差异,其表演风格也各有侧重:

-

旦角(青衣、花旦):旦角的水袖以“柔、美、巧”为特点,中打袖更注重线条的流畅与情感的细腻,如《玉堂春》中苏三起解时,青衣行当的中打袖需配合“蹉步”前行,双手交替中打袖,袖口划出“∞”形,既表现了路途的艰辛,又展现了苏三的柔弱与不屈;而《红娘》中花旦行当的中打袖则更活泼,如红娘牵线时,单手中打袖轻甩,配合眼神的灵动,表现少女的俏皮与机敏。

-

生角(老生、小生):生角的中打袖讲究“稳、健、雅”,动作幅度适中,体现男性身份的庄重,老生如《空城计》中的诸葛亮,面对司马懿大军压境,以单手中打袖缓缓甩出,袖口微张后轻压,配合羽扇轻摇,表现了从容不迫的气度;小生如《西厢记》中的张生,与崔莺莺相会时,双手中打袖略带羞涩地收回,表现了书生的文雅与内敛。

-

净角(花脸):净角性格粗犷,中打袖需“刚、劲、沉”,力度与幅度均大于其他行当,如《铡美案》中的包拯,怒斥陈世美时,双臂发力中打袖,袖口如刀锋般甩出,配合“哇呀呀”的炸音,表现了刚正不阿、威震四方的气势。

-

丑角(文丑、武丑):丑角的中打带诙谐与夸张,常通过“抖袖”“绕袖”等变形动作制造喜剧效果,如《女起解》中的崇公道,押解苏三时,单手中打袖故意甩歪,配合挤眉弄眼,表现了公差的油滑与市井气。

中打袖的艺术价值与文化内涵

作为京剧程式化动作的代表,中打袖的价值不仅在于技巧的展示,更在于其“以形写神”的美学追求,在中国传统戏曲中,“虚拟性”与“象征性”是核心特征,中打袖通过水袖的舞动,将人物复杂的内心情感(喜、怒、哀、惧、怨、思)转化为可视的肢体语言,让观众在“观其形”中“悟其神”,霸王别姬》中虞姬自刎前,三次中打袖:第一次甩袖表现与项羽诀别的悲愤,第二次收袖强忍泪水,第三次袖口垂落暗示生命的终结,三次动作层层递进,无需台词,便将人物的忠贞与悲壮展现得淋漓尽致。

中打袖的规范性动作背后,蕴含着中国传统文化的“中和之美”,其幅度适中、力度均衡的特点,体现了儒家“中庸”思想对戏曲表演的影响——既不追求极致的夸张,也不流于平淡的写实,而是在“过”与“不及”之间找到平衡,以“恰到好处”的表演传递人物最真实的情感。

京剧打袖类型对比表

| 类型 | 动作特点 | 适用情感 | 代表剧目/角色 |

|---|---|---|---|

| 中打袖 | 双手/单手向中线方向甩袖,幅度适中,弧线饱满 | 内心矛盾、克制性情绪、礼节动作 | 《玉堂春》苏三、《霸王别姬》虞姬 |

| 单打袖 | 单侧甩袖,幅度较小,袖形紧凑 | 细微情绪(羞涩、沉思、试探) | 《西厢记》崔莺莺、《红娘》红娘 |

| 双打袖 | 双侧同时甩袖,幅度较大,袖炸开 | 激烈情绪(愤怒、狂喜、悲绝) | 《铡美案》包拯、《六月雪》窦娥 |

| 背打袖 | 双手向后甩袖,身体配合转身 | 隐忍、决绝、不愿示弱 | 《锁麟囊》薛湘灵、《贵妃醉酒》杨贵妃 |

相关问答FAQs

问题1:中打袖与其他打袖动作(如单打袖、双打袖)的主要区别是什么?

解答:中打袖的核心区别在于动作方向与幅度,单打袖为单侧甩袖,幅度较小,多表现局部或细腻情绪(如花旦的羞涩);双打袖为双侧同时甩袖,幅度较大,力度强,多表现激烈或爆发性情绪(如花脸的愤怒);中打袖则集中于身体中线方向,幅度适中,兼具“收”与“放”的平衡,更适用于表现内心转折、克制性情感或礼节性动作,是连接单打袖与双打袖的“过渡性”动作,在叙事中起到承上启下的作用。

问题2:初学者练习中打袖时,容易遇到哪些问题?如何纠正?

解答:初学者常见问题有三:一是发力过猛导致水袖缠绕,原因是手腕“寸劲”不足,需通过“空手练习”(不戴水袖,反复做“提腕、送腕、压腕”动作)找到手腕发力感;二是身法脱节,袖动与腰、步不协调,需先练习“站桩”(如丁步、弓步)配合中打袖,强化“腰为轴”的意识;三是眼神与袖动分离,需刻意练习“袖指何方,眼随何方”,可通过对镜练习,让眼神与袖尖轨迹保持一致,需选择轻薄柔软的水袖(如素绸)进行练习,待熟练后再换用厚重水袖,逐步提升控制力。