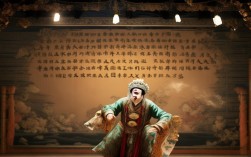

从美学角度审视戏曲,需将其置于中国传统文化的整体脉络中,理解其作为“综合艺术”的独特审美体系,戏曲并非单一艺术形式的呈现,而是文学、音乐、表演、美术等多维元素的有机融合,其美学内核始终围绕“写意”“程式”“神韵”展开,在虚实相生、形神兼备的舞台上,构建起一套区别于西方写实戏剧的东方美学范式。

虚实相生:舞台空间的诗意建构

戏曲的美学根基在于“虚拟性”,它不追求对现实生活的机械复制,而是通过“以虚代实”“以简驭繁”的手法,在有限的舞台空间中创造无限的意境,这种虚拟性首先体现在时空处理上:舞台上没有真实的山水楼台,演员通过几个虚拟动作便能完成“行船”“骑马”“登山”等场景转换,例如京剧《秋江》中,陈妙常的“划桨”动作配合圆场步,配合水袖的起伏,便让观众直观感受到江水的湍急与行舟的颠簸,此处“无船却有船,无水却有水”的表演,正是道家“大象无形”美学思想的具象化,在道具运用上,戏曲同样遵循“虚”的原则:一根马鞭可代千军万马,一面帅旗能展战场宏阔,一桌二椅既能是金銮殿,也能是寻常百姓家,这种“景随情迁”的舞台处理,打破了时空限制,将观众的注意力从“具象的物”引向“抽象的情”,实现“观其形而会其意”的审美体验。

程式之美:动作符号的体系化表达

戏曲的程式性是其美学最鲜明的标识,它将生活中的动作提炼、美化、规范为具有固定含义的“表演语汇”,形成一套严谨而富有表现力的符号系统,这种程式化体现在“唱、念、做、打”四大基本功中:“唱”有“西皮”“二黄”等声腔体系,每个板式对应特定的情感基调,如西皮流明快活泼,二黄深沉悲怆;“念”有“韵白”“散白”之分,韵白讲究“字正腔圆”,通过声调的抑扬顿挫传递人物身份与情绪,如老生的苍劲、花旦的脆亮;“做”是身段表演,如“兰花手”的柔美、“云手”的舒展、“起霸”的威武,每个动作都蕴含特定情感与身份暗示;“打”则是武戏中的翻打技巧,通过“把子”“毯子功”等程式化动作展现激烈冲突,同时追求“武戏文唱”的美学境界,避免纯粹的暴力展示,而是以动作的节奏感与造型美取胜,程式并非僵化的教条,而是在规范中蕴含创造空间,同一“趟马”程式,不同演员可根据人物性格赋予不同细节,形成“千人千面”的艺术效果。

综合之美:多元元素的有机统一

戏曲是“唱念做打”的综合艺术,更是文学、音乐、美术的跨界融合,其美学魅力正在于各元素相互成就、浑然一体,文学性方面,戏曲剧本多采用“曲牌体”或“板腔体”,语言兼具诗的凝练与白话的通俗,如《牡丹亭》中“原来姹紫嫣红开遍,都付与断井颓垣”的唱词,既抒情又叙事,为表演提供诗意基础,音乐性方面,唱腔与伴奏构成戏曲的“声腔美学”,京剧的“西皮流水”明快如行云,昆曲的“水磨腔”婉转如流波,锣鼓经则通过节奏变化控制舞台节奏,如“急急风”表现紧张,“慢长锤”铺垫情绪,美术性体现在脸谱、服装、化妆中:脸谱以色彩象征人物性格,红脸表忠义(关羽)、白脸表奸诈(曹操)、黑脸表刚直(张飞);服装则通过“蟒、靠、帔、褶”等样式区分身份等级,同时兼顾图案的美化(如帝王龙袍的“十二章纹”),形成“可舞性”与“观赏性”的统一,这种“你中有我,我中有你”的综合特性,使戏曲成为一种“整体性艺术”,观众在欣赏表演的同时,也在品味文学的诗意、音乐的韵律与美术的色彩。

神韵之境:情感共鸣的深层追求

戏曲美学的最高境界是“神韵”,即通过外在形式的表演,传递人物的内在精神与情感本质,达到“以形写神”“情动于中”的艺术效果,这种“神韵”的实现依赖于演员对人物的深刻理解与二度创作,以梅兰芳的表演为例,他在《贵妃醉酒》中通过“卧鱼”“闻花”等动作,不仅展现杨贵妃的雍容华贵,更传递出其深宫中的孤独与失落,使人物形象超越“行当”的局限,具有普遍的人性光辉,戏曲的情感表达并非直白的宣泄,而是讲究“含蓄蕴藉”,通过“欲左反右”“欲放先收”的表演技巧,让观众在“延迟满足”中体会情感的层次感,如《梁祝》中“哭坟”一场,祝英台并无嚎啕大哭,而是通过低吟的唱腔与颤抖的身段,将悲愤与绝望内化为更具冲击力的情感力量,这种“哀而不伤,乐而不淫”的情感表达,契合儒家“中和之美”的审美理想,使戏曲在娱乐之外,更具教化与慰藉人心的功能。

当代语境下的戏曲美学传承

在数字媒介与多元文化冲击下,戏曲美学面临着传统与现代的碰撞,其“虚拟性”与“程式性”恰恰为当代艺术提供了灵感来源:戏曲的“以虚代实”与数字艺术的“虚拟场景”异曲同工,其“程式化表演”为现代舞剧、影视动作设计提供了符号化表达的范式,传承戏曲美学,并非简单复刻传统程式,而是在理解其“写意精神”与“神韵追求”的基础上,结合当代审美进行创造性转化,如新编京剧《贞观长歌》在保留传统唱腔的同时,融入现代舞台技术,使历史故事更具当代感染力。

相关问答FAQs

Q1:戏曲的虚拟表演如何让观众产生共鸣?

A1:戏曲虚拟表演的共鸣源于“约定俗成的符号系统”与“观众的想象参与”,演员通过程式化动作(如“摇桨”表行船、“开门”表推门)构建符号,这些符号经长期艺术实践已形成集体审美共识,观众能通过“联想”补足未呈现的实景,戏曲表演强调“情动于中”,演员通过眼神、身段、唱腔传递真实情感,使观众超越“虚拟场景”的局限,直接与人物情感对话,实现“观形会意”的审美共鸣。

Q2:戏曲的程式化是否会限制艺术创新?

A2:程式化并非创新的枷锁,而是艺术传承的“语法基础”,戏曲程式如同语言的词汇与语法,为演员提供了表达的基本工具,创新则是在“语法规范”内的词汇重组与意义拓展,当代演员在传统“水袖功”基础上融入现代舞的发力方式,或在唱腔中尝试爵士乐元素,既保留了程式的“神韵”,又赋予其新的时代内涵,正如盖叫天所言:“学戏要钻进去,还要跳出来”,程式是“入”的基础,创新是“出”的突破,二者辩证统一,共同推动戏曲美学的发展。