中华戏曲作为中华文明的瑰宝,其审美精神深植于传统文化的沃土,融合了儒、道、释的哲学智慧,形成了独特的艺术体系,它不仅是表演技艺的集合,更是中国人宇宙观、价值观与审美情趣的集中体现,以“写意”为魂,以“程式”为骨,以“情韵”为核,构建起虚实相生、形神兼备的艺术世界。

戏曲的审美首先体现为“写意性”,不追求对现实的机械模仿,而是通过象征性的艺术语言传达内在精神,如《牡丹亭》中杜丽娘“游园”时,以水袖翻飞、眼神流转表现春心萌动,舞台没有实景,却让观众感受到满园春色与少女怀春的细腻情思,这种“以形写神”的手法,源于中国传统“天人合一”的哲学,强调通过有限的物象表达无限的意境。

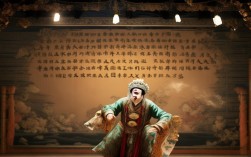

程式化是戏曲审美的重要特征,将生活提炼为规范化的艺术语汇,形成“有规则的自由”,生旦净丑的角色行当,各有固定的表演程式:老生的稳健、旦角的婉约、净角的豪放、丑角的诙谐,通过唱念做打的统一,塑造出鲜明的人物形象,如梅兰芳表演《贵妃醉酒》,卧鱼、衔杯等动作,既是对宫廷生活的提炼,又是舞蹈化的艺术创造,程式成为人物性格的延伸而非束缚。

戏曲舞台打破物理时空的限制,以“虚拟”创造无限可能,演员通过几个动作即可表现“行路”“登山”,以一桌二椅象征不同场景,这种“三五步行遍天下”的时空观,体现了中国艺术“虚实相生”的美学追求。《三岔口》中,在明亮的舞台上通过打斗动作模拟黑夜环境,让观众凭借想象进入情境,这正是戏曲“以虚写实”的魅力所在。

戏曲以“情”为纽带,将真实情感与伦理教化融为一体。《窦娥冤》中窦娥的冤屈与抗争,通过高亢的唱腔与悲怆的身段,引发观众的强烈共鸣,在情感体验中传递“善有善报,恶有恶报”的伦理观念;《赵氏孤儿》中程婴的牺牲与忠诚,则以艺术化的悲剧力量,彰显“忠义”价值观的永恒性,实现了审美与道德的统一。

戏曲是文学、音乐、舞蹈、美术的有机融合,形成“整体大于部分之和”的审美效果,剧本的文学性提供叙事骨架,唱腔的音乐性传递情感基调,身段的舞蹈性塑造人物动态,脸谱与服装的美术性象征性格特征,如京剧《霸王别姬》,项羽的脸谱(黑脸象征刚直)、虞姬的服装(素雅柔美)、楚歌的旋律(悲凉凄婉),共同营造出英雄末路的悲剧氛围,各艺术元素相得益彰,成就经典。

| 核心要素 | 内涵 | 艺术表现 | 经典案例 |

|---|---|---|---|

| 写意象征 | 以形写神,虚实相生 | 虚拟动作、象征性道具 | 《牡丹亭》游园 |

| 程式规范 | 规则提炼,性格定型 | 行当分工、固定程式 | 梅兰芳《贵妃醉酒》 |

| 虚拟时空 | 打破物理限制,想象重构 | 一桌二椅、程式化动作 | 《三岔口》打斗 |

| 情感伦理 | 情感共鸣,道德教化 | 唱腔情感、情节冲突 | 《窦娥冤》 |

| 综合艺术 | 多元融合,整体和谐 | 唱念做打、舞美结合 | 《霸王别姬》 |

中华戏曲的审美精神,是民族文化的活态传承,它以“写意”超越形似,以“程式”凝聚智慧,以“情韵”连接人心,在当代仍焕发着生命力,无论是传统剧目的复排,还是新编戏曲的创新,都离不开对这一审美精神的深刻理解与践行,让古老艺术在新时代继续诉说着中国人的审美追求与文化自信。

FAQs

问题1:中华戏曲的写意性如何区别于西方戏剧的写实性?

解答:中华戏曲的写意性强调“以形写神”,通过象征性、虚拟性的艺术语言传达内在精神与意境,如《三岔口》在明舞台上模拟黑夜;西方戏剧(如话剧)多追求写实,注重对现实生活的逼真再现,通过逼真的布景、道具和表演营造“第四堵墙”,让观众感觉身临其境,两者审美根源不同:戏曲源于中国传统“天人合一”的哲学,西方戏剧源于古希腊的“摹仿说”。

问题2:程式化表演是否会限制戏曲的创新?

解答:程式化是戏曲艺术的“语法”,而非“枷锁”,它是历代艺人提炼生活、塑造人物的智慧结晶,为创新提供了规范基础,创新是在理解程式精神基础上的“有法之变”,如新编京剧《曹操与杨修》在保留程式唱腔的同时,融入现代导演手法,深化人物心理;年轻演员用程式化动作表现当代生活,如《骆驼祥子》中的“拉车”动作,既遵循戏曲“虚拟”原则,又贴近现代观众审美,程式化与创新的统一,是戏曲保持生命力的关键。