穆家寨京剧视频作为传统戏曲文化与现代媒介融合的产物,承载着京剧艺术的百年积淀与杨家将故事的传奇基因,在数字化传播的今天,这类视频不仅让经典剧目焕发新生,更成为连接年轻观众与传统艺术的桥梁,要深入理解穆家寨京剧视频的价值,需从其文化背景、剧目呈现、艺术特色及当代传播等多维度展开。

穆家寨在京剧文化中,是杨家将故事的核心地理符号,象征着忠勇报国的精神图腾,杨家将故事源于北宋抗辽历史,经民间传说、话本小说的艺术加工,最终成为京剧舞台上的经典题材,穆家寨作为杨家将的根据地,既是军事指挥的中心,也是家族情感的纽带,在《穆桂英挂帅》《杨门女将》等剧目中,这里见证了杨家将世代守护家国的悲壮与豪情,京剧将历史文本转化为视听艺术,穆家寨的寨门、点将台、练兵场等场景,通过程式化的表演与写意化的舞台呈现,成为观众理解杨家将精神的重要载体,而穆家寨京剧视频,正是将这些舞台艺术固定下来,让“金戈铁马”与“儿女情长”跨越时空,触达更广泛的受众。

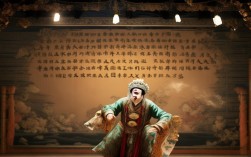

在经典剧目呈现中,穆家寨京剧视频多以《穆桂英挂帅》为核心,这部剧目凝聚了京剧艺术的精髓与女性英雄的传奇,剧情围绕穆桂英从山寨首领到挂帅出征的转变展开:在穆家寨,穆桂英初显英姿,与杨宗保比武招亲,山寨的烟火气与江湖气为人物增添了鲜活底色;而当朝廷危难、佘太君捧印请贤时,穆桂英在穆家寨点将台前,面对“杨家将保社稷”的祖训,从犹豫到坚定,最终挂帅出征,视频通过镜头语言,将舞台上的“一桌二椅”转化为更具象的场景——穆桂英手持令旗立于点将台,身后“穆”字大旗猎猎作响,唱腔“猛听得金鼓响画角声震”响起时,眼神从温婉到凌厉,身段从柔美到刚劲,靠旗的颤动、翎子的甩动,无不展现人物内心的波澜与决绝,这种“以形传神”的表演,正是京剧艺术的魅力所在,而视频的特写镜头,更让观众捕捉到演员眼神、手势等细节,感受“唱念做打”的精妙。

穆家寨京剧视频的艺术特色,可从表演、服饰、音乐、舞台美术等方面解析,以下表格为其核心要素呈现:

| 维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 表演亮点 | 穆桂英的“趟马”动作展现骑将英姿,靠旗功(靠旗随动作颤动表现内心节奏),翎子功(眼神与翎子配合传达情绪);老旦行当的佘太君,通过“蹉步”“甩袖”表现威严与慈爱。 |

| 服饰道具 | 穆桂英的红色靠甲(象征忠勇),头饰上的雉鸡翎(凸显身份),帅旗(绣“穆”字,威严庄重);穆家寨场景中的虎皮椅、兵器架等道具,体现山寨特色与军事氛围。 |

| 音乐唱腔 | 西皮流水板(节奏明快,表现穆桂英的果断),二黄导板(深沉婉转,抒发人物情感),京胡高亢、锣鼓铿锵,唱腔中“喷口”技巧突出字音力量,如“挂”字的高腔,展现人物的豪迈。 |

| 舞台美术 | 写意布景(穆家寨以山景、旗幡象征,虚实结合),灯光聚焦(点将台场景用暖光烘托庄重),服装色彩对比(穆桂英红靠与背景青山的碰撞,突出人物主体)。 |

这些艺术特色并非孤立存在,而是共同构建了穆家寨的“精神空间”,穆桂英的红色靠甲与穆家寨的旗幡形成色彩呼应,强化了“忠勇”主题;西皮流水板的明快节奏与“趟马”动作的矫健,让观众直观感受到穆家寨的练兵场景;而佘太君的二黄唱腔与蹉步表演,则通过“声情并茂”传递出杨家将的世代传承,视频通过多机位拍摄与后期剪辑,将这些舞台元素放大,让观众既能欣赏演员的“浑身是戏”,也能感受到京剧“虚实相生”的美学原则。

在当代传播语境下,穆家寨京剧视频凭借互联网平台的广泛覆盖,实现了从“剧场艺术”到“大众文化”的跨越,在B站、抖音等平台,《穆桂英挂帅》经典片段的播放量动辄数百万,年轻观众通过弹幕互动——“穆桂英YYDS”“这身段太绝了”,表达对传统艺术的喜爱;短视频创作者将京剧片段与流行音乐、二次创作结合,推出“穆桂英挂帅remix”“京剧变装”等内容,进一步降低观看门槛,高清修复版穆家寨京剧视频的推出,让经典剧目的服饰细节、舞台布景得以清晰呈现,观众甚至能看清演员脸上油彩的层次、靠甲上的纹路,这种“沉浸式”体验,弥补了剧场后排观众的视角局限,更值得关注的是,穆家寨京剧视频成为中小学美育教育的素材,许多学校组织学生观看《穆桂英挂帅》,讨论“杨家将精神”的当代意义,让传统文化在青少年心中生根发芽。

穆家寨京剧视频的传播也面临挑战:如何在保持京剧艺术本真的同时,适应年轻观众的审美需求?对此,一些视频创作者尝试在“守正创新”中寻找平衡——既保留原汁原味的唱腔与身段,又通过字幕注释、剧情解析帮助观众理解;既呈现经典片段,也拍摄幕后花絮,展现演员练功的艰辛,让观众感受到“台上一分钟,台下十年功”的匠心,这种“传统+现代”的传播策略,让穆家寨京剧视频在传承中创新,在创新中传承。

相关问答FAQs

问题1:穆家寨京剧视频中,为什么“捧印”片段被奉为经典?

“捧印”片段是《穆桂英挂帅》的高潮,也是穆桂英人物弧光的关键转折,剧情中,佘太君为抗辽请贤,捧帅印来到穆家寨,穆桂英因杨家将“血染沙场”的历史阴影而犹豫,最终在佘太君“你不挂帅,谁挂帅”的感召下,接过帅印,这一片段的经典性体现在三方面:一是唱腔设计,穆桂英的唱段从二黄导板的“猛听得金鼓响画角声震”(低沉犹豫)转为西皮快板的“叫侍儿快与我把戎装端整”(激昂坚定),通过板式变化展现心理转变;二是表演细节,演员在“捧印”时,手指微颤表现激动,跪拜时身段沉稳彰显忠义,起身时靠旗展开凸显威严;三是精神内核,“捧印”不仅是个人选择,更是杨家将“精忠报国”精神的传承,穆桂英接过帅印,也是接过家族的责任与国家的使命,梅兰芳、李炳淑等艺术家的演绎,将这一片段打磨成“以形传神”的典范,成为京剧舞台上的“教科书级”表演,因此被奉为经典。

问题2:欣赏穆家寨京剧视频时,如何理解其中的“虚拟性”表演?

京剧的“虚拟性”是其区别于其他戏剧艺术的核心特征,穆家寨京剧视频中这一特征尤为突出,所谓“虚拟性”,即通过程式化的动作、象征性的道具,让观众在想象中构建场景,演员手持马鞭做“趟马”动作,配合圆场、翻身等身段,便虚拟出骑马行军、巡视穆家寨的场景;舞台上仅用一桌二椅,通过演员的“上楼”“下楼”动作,便象征穆家寨的瞭望台或议事厅;锣鼓声中的“三通鼓”,则虚拟出点将台前的擂鼓助威,这种“虚实相生”的表演,需要观众具备“戏曲思维”——不追求场景的真实,而是通过演员的“表演”理解“情境”,穆桂英在穆家寨“望月”,演员通过抬头、远眺、轻叹等动作,配合二黄慢板的唱腔,虽无真实的月亮,却能让观众感受到她对家乡的思念与对战争的感慨,理解这种虚拟性,关键在于放下对“写实”的执着,进入京剧“写意”的美学世界,感受“演员即场景,动作即情节”的艺术魅力。