2016年豫剧戏曲大赛作为中原地区文化领域的重要盛事,于当年10月在郑州拉开帷幕,由河南省文化厅、河南广播电视台联合主办,河南省戏剧家协会、河南省豫剧二团承办,大赛以“传承经典、创新未来”为主题,旨在弘扬中华优秀传统文化,挖掘豫剧艺术新锐力量,推动豫剧在当代的创造性转化与创新性发展,赛事历时一个月,吸引了来自全省18个地市及省外豫剧团体的120余名选手参赛,涵盖老、中、青三代演员,既有专业院团的骨干力量,也有民间剧社的业余爱好者,共同呈现了一场豫剧艺术的视听盛宴。

参赛情况与赛事规模

本届大赛参赛选手年龄结构跨度大,最小的16岁,最长的72岁,平均年龄28岁,充分展现了豫剧艺术的传承活力,参赛剧目涵盖传统经典、新编历史剧和现代戏三大类,其中传统戏占比45%,包括《穆桂英挂帅》《花木兰》《秦香莲》等经典选段;新编历史剧占30%,如《焦裕禄》《清风亭上》等;现代戏占25%,聚焦现实题材,如《乡村爱情》《朝阳沟》新编版本,赛事设置初赛、复赛、决赛三个环节,采用专家评审与现场观众投票相结合的方式,确保评选的权威性与大众性,评委阵容堪称“豪华”,由常香玉弟子、豫剧名家牛淑贤、吴心平等7位戏剧专家组成,同时邀请中国艺术研究院戏曲研究所的学者担任特邀评委,从艺术性、思想性、创新性多维度进行评判。

以下是2016年豫剧戏曲大赛参赛情况统计表: | 项目 | 数据 | 说明 | |------------------|--------------------------|----------------------------| | 参赛选手总数 | 120名 | 含专业选手80名,业余选手40名 | | 覆盖地市数量 | 18个 | 河南省内全部地市及山西、陕西部分团体 | | 参赛剧目类型 | 传统戏、新编历史剧、现代戏 | 传统戏占比45%,新编历史剧30%,现代戏25% | | 比赛环节 | 初赛、复赛、决赛 | 历时30天,举办12场比赛 | | 评委人数 | 9名 | 含7名省内专家、2名国家级学者 | | 现场观众总人次 | 约3万人次 | 决赛期间线上直播观看量超500万次 |

赛事亮点与创新实践

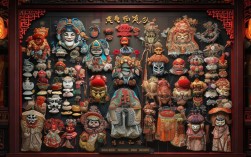

本届大赛的最大亮点在于“守正创新”的鲜明导向,经典剧目的演绎注重传承原汁原味的豫剧韵味,如75岁的老艺术家唐喜成传人李树建在复赛中演绎《三哭殿》,其苍劲高亢的“唐派”唱腔引发全场掌声,展现了传统流派的深厚底蕴;创新元素融入让豫剧焕发新生,青年选手张艺兴将流行音乐节奏融入《花木兰》选段,通过配器创新与舞台多媒体技术结合,打造出“新豫剧”风格,获得“最佳创新奖”,大赛特别设置“校园组”赛道,来自郑州大学、河南师范大学等高校的20支学生社团参与,他们用话剧、音乐剧等形式改编豫剧片段,吸引了大量年轻观众,推动“戏曲进校园”走深走实。

赛事的互动性与传播力也突破传统模式,河南卫视全程录制并开设《豫剧大赛周播剧场》,每周六晚黄金时段播出;同时推出“为你喜爱的选手投票”线上活动,通过微信、微博平台累计收到超百万票,单场决赛直播在线观看量突破800万人次,创下近年来地方戏曲赛事的传播纪录,大赛期间还举办了“豫剧艺术论坛”,邀请戏曲理论家、编剧、演员共同探讨豫剧当代发展路径,形成《豫剧创新与发展郑州共识》,为豫剧传承提供了理论支撑。

文化影响与传承意义

2016年豫剧戏曲大赛不仅是一场艺术竞技,更是一次文化传承的生动实践,从人才培育角度看,大赛挖掘出一批优秀青年演员,如金奖得主陈雪然(22岁)赛后直接加入河南省豫剧三团,成为新编历史剧《焦裕禄》的主演;民间选手王桂兰(50岁)凭借现代戏《乡村喜事》获得“最佳人气奖”,其事迹被《河南日报》报道,带动了当地民间剧团的发展,从剧目创新角度看,大赛催生的《新时代花木兰》《红旗渠》等新编剧目,在赛后巡演中覆盖全省100余个县区,观众超50万人次,实现了社会效益与艺术效益的双丰收,从文化传播角度看,赛事通过电视、网络、短视频等多渠道传播,让豫剧这一“中原瑰宝”突破地域限制,吸引了北京、上海乃至海外华人观众的关注,提升了豫剧在全国戏曲版图中的影响力。

相关问答FAQs

Q1:2016年豫剧戏曲大赛的获奖选手后来在豫剧领域有哪些发展?

A1:大赛获奖选手后续发展多元且成果显著,金奖选手陈雪然成为河南省豫剧三团骨干,主演新编历史剧《焦裕禄》获“文华奖”提名;银奖选手张艺兴组建“新豫剧工作室”,将豫剧与流行音乐融合,推出专辑《豫韵新声》,单曲《木兰·说》在短视频平台播放量破亿;民间组冠军王桂兰返乡成立“豫剧传习社”,培养业余演员200余人,其带领的团队在2020年“中国乡村戏曲大赛”中获全国金奖,部分选手还投身教育,如铜奖选手李娜任教于郑州戏曲艺术学院,编写《豫剧唱腔入门》教材,为豫剧教育注入新活力。

Q2:大赛对豫剧的创新发展有哪些具体推动作用?

A2:大赛从剧目、形式、传播三方面推动豫剧创新,一是剧目题材创新,鼓励现代戏与重大主题结合,催生《红旗渠》《焦裕禄》等主旋律作品,推动豫剧从“传统演绎”向“时代表达”转型;二是艺术形式创新,允许配器、舞台、表演跨界融合,如引入交响乐伴奏、全息投影技术,增强豫剧的视听冲击力;三是传播模式创新,通过电视、直播、短视频等媒介,打破剧场局限,让豫剧从“小众欣赏”走向“大众传播”,大赛形成的《豫剧创新与发展郑州共识》提出“传统为根、创新为魂”理念,被全国多个戏曲院团借鉴,成为戏曲创新的重要参考。