包拯自探阴山、勘破柳金蝉冤案、铡死柳员外后,本以为阴阳两界皆可安澜,却不料风波再起,原来柳金蝉案背后牵连甚广,其叔父柳茂春身为当朝太师,权倾朝野,岂肯善罢甘休?一面在朝中联合诬陷包拯“私设阴司、擅杀命官”,一面勾结阴间判官、鬼使,篡改生死簿,将柳家先人罪责尽数抹去,更将柳金蝉魂魄囚于“无间狱”,欲使其永世不得超生,以此要挟包拯。

阳间,宋仁宗虽知包忠直,却架不住朝堂势力轮番施压,下旨召包拯回京,实则将其软禁于府中,命开封府尹接手此案,阴间,阎罗殿内生死簿被改,无数冤魂哭诉无门,判官崔珏(原剧中为正直判官,此处被柳茂春用邪术控制)颠倒黑白,反说包拯“滥用职权、扰乱阴阳秩序”,一时间,包拯陷入“阳间遭贬、阴界被谤”的困境。

然包拯何许人也?自幼受“忠孝节义”熏陶,立下“宁鸣而死,不默而生”的誓言,他深知若就此罢手,柳金蝉冤沉海底,阴阳秩序亦将崩坏,他暗中命王朝、马汉乔装商贾,查访柳茂春罪证;又让张龙、赵虎守护府邸,自己则借“夜观星象”之名,魂魄再次离体,直奔阴间。

此次探阴山,凶险远胜往昔,无间狱乃六道之外,戾气冲天,寻常鬼魂入内即化为飞灰,包拯怀揣“生死簿”残页(原案中撕下的证据)、手持御赐“龙渊剑”,剑身刻“正大光明”四字,可破邪祟,途中,遇被囚的无常鬼使,哭诉柳茂春以“活人献祭”之术,抽取其魂魄炼制“锁魂幡”,专拘无辜魂魄,包拯怒不可遏,斩断锁魂幡,救下鬼使,得其指点,寻到无间狱入口。

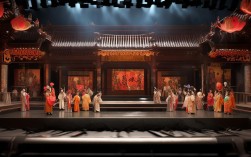

狱中,柳金蝉已形销骨立,却宁死不屈,反劝包拯速退,包拯心酸不已,正欲带其离去,却被柳茂春操控的崔珏判官率众鬼围困,判官手持“善恶笔”,笔尖点向包拯,却被龙渊剑震碎,包拯厉声喝问:“生死簿乃天地至理,岂容尔等私改?柳茂阳草菅人命,罪该万死,你身为判官,不秉公执法,反倒助纣为虐!”判官被正气所慑,神智渐清,跪地忏悔,道出柳茂春以女儿柳如烟(早逝)魂魄为引,炼制“回魂丹”,欲使其借尸还魂,故与阴间勾结。

阴间震动,十殿阎罗齐聚,见包拯一身正气,反被诬陷,遂为其正名,阎王命判官恢复生死簿原貌,释放柳金蝉魂魄,更助包拯炼化“锁魂幡”,直指柳茂春府邸,阳间,王朝、马汉查实柳茂春私通敌国、贪墨军饷,铁证如山,宋仁宗见包拯“阳间为官清正、阴间护法有功”,下旨彻查柳府,将柳茂春满门抄斩,柳如烟魂魄因炼邪术,永世不得轮回,以示惩戒。

柳金魂魄得自由,托梦包拯,感其恩德,愿来世为犬马以报,包拯叹曰:“吾为包拯,非为报也,但求无愧天地,心安而已。”自此,阴阳两界秩序恢复,包拯“包青天”之名更盛,其“不畏强权、不惧鬼神”的传奇,亦在戏台上代代传唱。

以下是案件关键线索梳理:

| 线索类型 | 关联人物 | 作用 | |

|---|---|---|---|

| 阳间罪证 | 柳茂春私通敌国书信、贪墨军饷账本 | 王朝、马汉 | 证实柳茂春阳间罪行,为包拯洗脱罪名提供依据 |

| 阴间证据 | 被篡改的生死簿残页、柳金蝉魂魄囚禁记录 | 包拯、崔珏判官 | 揭露阴间阴谋,证明柳茂春勾结鬼神,为后续破案奠定基础 |

| 邪术物品 | 锁魂幡(拘魂炼器)、回魂丹(炼制材料) | 柳茂春、柳如烟 | 指控柳茂春使用邪术残害无辜,强化其罪责 |

| 人证 | 被救的无常鬼使、恢复神智的崔珏判官 | 包拯 | 证实柳茂春与阴间勾结的具体手段,打破其“被诬陷”的谎言 |

相关问答FAQs:

问:包拯在探阴山后续中,为何能多次往返阴阳两界,而不受天地法则限制?

答:在京剧的浪漫主义叙事中,包拯的“往返阴阳”并非偶然,而是其“忠义”精神的具象化体现,他奉旨查案,本身具有“代天巡狩”的合法性;他“为官清廉、为民请命”的品格感天动地,得到玉帝、阎罗等神明的默许甚至支持(如阎罗为其正名、无常鬼使为其指路),这种设定既强化了“正义必胜”的主题,也凸显了包拯“人神共敬”的特殊地位,符合京剧“虚实结合、以情动人”的艺术特色。

问:柳茂春为何选择勾结阴间,而非仅用阳间权力对抗包拯?

答:柳茂春作为当朝太师,阳间权力虽大,但包拯有“御赐铡刀”“先斩后奏”之权,且深得民心,单纯依靠阳间手段难以撼动,而勾结阴间,一是利用“生死轮回”的迷信,制造“柳金蝉已投胎转世”的假象,混淆视听;二是通过操控魂魄、篡改生死簿等手段,从“因果报应”层面摧毁包拯的查案基础(如包拯若坚持翻案,可能被诬“扰乱阴阳秩序”);三是其女柳如烟早逝,他痴迷“回魂之术”,阴间手段既能巩固权势,又能实现个人私欲,这种“权欲交织”的恶念,使其走向与鬼神勾结的邪路,也反衬出包拯“不惧鬼神、只惧民心”的磊落胸怀。