豫剧《高平关》是取材于五代十国历史故事的经典剧目,以“高平关之战”为背景,聚焦后周将领高行周与赵匡胤之间的忠义纠葛,展现了家国大义与个人命运的激烈冲突,被誉为豫剧“生行”与“净行”并重的代表作品,全剧情节跌宕,人物鲜活,唱腔激昂,通过“困高平”“劝降关”“父子会”“自刎明志”等关键场次,将一段悲壮的历史演绎得荡气回肠,成为豫剧舞台上久演不衰的“大戏”之一。

剧情与历史背景

《高平关》的故事发生于五代后周显德六年(959年),时年周世宗柴荣病逝,幼子柴宗训即位,后周政权不稳,北汉君主刘崇联合辽国大举南下,欲灭后周,镇守高平关(今山西高平)的后周老将高行周,手握重兵,成为双方争夺的关键,赵匡胤(时任后周禁军将领)奉命抵御北汉,兵至高平关下,因高行周曾与赵匡胤之父赵弘殷有旧怨,且对后周忠心耿耿,拒绝让关,致使赵匡胤大军受阻,为破关除敌,赵匡胤先是晓以大义,劝说高行周以国家为重;又因高行周之子高怀德、高怀亮已归顺赵匡胤,父子、君臣之间展开激烈交锋,高行周为避免父子相残、保全忠义名节,自刎于关前,赵匡胤得以破敌,为后来建立宋朝奠定基础,全剧以“忠义”为核心,将个人恩怨置于家国大义之下,塑造了高行周“忠勇刚烈、宁死不屈”的经典形象。

主要人物与性格分析

《高平关》的成功离不开对人物的立体刻画,主要角色性格鲜明,冲突激烈,成为豫剧表演的典范,以下为剧中核心人物及其性格特征:

| 角色 | 身份 | 性格特征 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 高行周 | 后周老将,镇守高平关 | 忠义刚烈,固执倔强,家国为重 | “高王爷在城楼把泪掉千行”“自刎前怒斥赵匡胤” |

| 赵匡胤 | 后周将领,后为宋太祖 | 仁德大度,深谋远虑,知人善任 | “进高平好言相劝高王爷”“三请高行周” |

| 高怀德 | 高行周长子,赵匡胤部将 | 孝悌两难,深明大义,最终归顺 | “父子对枪”“劝父归顺” |

| 郑子明 | 赵匡胤结义兄弟,猛将 | 勇猛直率,粗中有细,助力劝降 | “城下骂阵”“力战高怀亮” |

| 高怀亮 | 高行周次子,少年英雄 | 血气方刚,重情重义,追随兄长 | “少年将军出战”“阵前认父” |

艺术特色与舞台呈现

作为豫剧传统大戏,《高平关》在艺术上融合了唱、念、做、打等多种表演形式,充分展现了豫剧“文武兼备、刚柔并济”的风格。

唱腔设计:激越苍凉,声情并茂

豫剧唱腔以“高亢激越、朴实豪放”著称,《高平关》中不同角色的唱腔紧扣人物性格:高行周的唱腔多用“豫西调”,苍凉悲壮,如自刎前的“未开言不由人珠泪滚滚”,通过拖腔、甩腔表现其内心的挣扎与决绝;赵匡胤的唱腔以“豫东调”为主,高亢明亮,如劝降时的“为国家顾不得私情怨恨”,展现其统帅的胸怀与智谋;高怀德的唱腔则融合“豫东调”与“祥符调”,婉转中带着刚毅,体现其孝义两难的矛盾,全剧唱腔设计既有大段“成套唱腔”展现人物内心,又有对唱、帮腔推动剧情,极具感染力。

表演程式:文武兼备,技艺精湛

《高平关》的表演对演员要求极高,尤其是“生行”(赵匡胤、高怀德)与“净行”(高行周)的对手戏,堪称“文戏武唱”的典范,高行周的“靠功”(扎靠旗、耍翎子)是其标志性表演,如“城楼观阵”一场,通过靠旗的颤动、眼神的凝视,展现其老将的威严与焦虑;“父子对枪”一场,高怀德与高行周在台上翻腾对打,既有“枪花”“档子”的技巧,又暗含“点到为止”的亲情克制,令人动容,赵匡胤的“趟马”“台步”则凸显其统帅气度,如“巡视关前”一场,通过稳健的台步与眼神的扫视,展现其运筹帷幄的领袖风范。

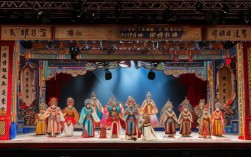

舞台美术:虚实结合,气势恢宏

传统《高平关》的舞台布景以“一桌二椅”为基础,通过演员的表演营造空间感,如“城楼”“战场”等场景均靠身段和道具暗示,现代改编版则加入灯光、音效等元素,如“夜困高平”一场,通过冷色调灯光与风声、马嘶声的配合,渲染出紧张压抑的气氛;高行周自刎时,红光乍现,锣鼓骤停,配合演员的“僵尸倒”,将悲壮氛围推向高潮,服装上,高行周的黑靠、赵匡胤的红蟒、高怀德的白铠,均以色彩区分人物身份与性格,增强视觉冲击力。

主题思想与文化内涵

《高平关》超越了简单的“忠奸对立”,深入探讨了“忠义”与“时势”“个人情感”与“家国大义”的复杂关系,高行周的形象并非脸谱化的“愚忠”,而是有血有肉的悲剧英雄:他忠于后周,却对赵匡胤的才能心服口服;他疼爱子女,却因“忠义”二字不得不与之为敌,最终选择自刎,既是对“臣子本分”的坚守,也是对“父子相残”的逃避,其悲剧性恰恰体现了乱世中个人命运的无奈,而赵匡胤的形象则代表了“顺应时势”的明君,他尊重高行周的忠义,最终以“厚葬”“追封”表达敬意,暗含了对“得道多助”的历史规律的肯定,全剧通过高行周与赵匡胤的冲突,展现了“忠义”在不同语境下的诠释,传递了“家国为先”的价值观,至今仍具有深刻的现实意义。

相关问答FAQs

问题1:豫剧《高平关》中高行周自刎的情节是真实历史吗?

解答:并非真实历史,历史上,高行周(885年-952年)是后周名将,曾参与平定李守叛乱、抵御北汉等战役,病逝于后周广顺二年(952年),享年68岁,并无“自刎高平关”的记载,戏剧中设置自刎情节,是艺术创作对“忠义”主题的强化:通过高行周以死明志,既突出了其“刚烈”性格,也为赵匡胤“高平关大捷”扫清障碍,符合传统戏曲“褒忠贬奸”的创作逻辑,这一虚构情节虽与史实不符,却成功塑造了豫剧舞台上最具代表性的“忠义老将”形象。

问题2:《高平关》的武戏场面有哪些特色?为什么说它考验演员功底?

解答:《高平关》的武戏以“文武结合”为特色,区别于纯武打戏的“热闹”,更注重通过动作展现人物内心,父子对枪”一场,高怀德与高行周的对打并非单纯的“炫技”,而是通过“枪花”的快慢变化、“挡枪”的力度轻重,表现高怀德的“不忍”与高行周的“决绝”;“三英战高行周”(部分版本情节)中,通过三人轮番上阵的“档子”,既展现高行周的武艺高强,又暗示其“寡不敌众”的困境,这些武戏场面考验演员的“四功五法”——唱、念、做、打的基本功,尤其是“靠功”“翎子功”等技巧,需要演员在翻腾跳跃中保持身段的稳健,在激烈对打中传递人物情感,稍有不慎便会破坏人物塑造,因此被视为豫剧演员“文武戏兼备”能力的试金石。