豫剧《刘墉回北京》作为传统经典剧目,在河南及周边地区广为流传,讲述了清代名臣刘墉在地方治理后奉旨回京,与权臣和珅斗智斗勇、为民请命的故事,该剧不仅塑造了刘墉机智正直、不畏强权的清官形象,更通过跌宕起伏的剧情展现了封建社会的官场生态与民生疾苦,成为豫剧“清官戏”的代表之作。

故事背景与时代氛围

《刘墉回北京》的故事背景设定在乾隆盛世后期,彼时的清王朝表面繁荣,实则吏治腐败、贪腐横行,以和珅为首的权臣把持朝政,卖官鬻爵、搜刮民脂,导致民怨沸腾,刘墉(字崇如,号石庵)作为吏部尚书,因刚正不阿屡遭和珅排挤,被外放地方担任巡抚,治理黄河水患、整顿地方吏治,数年后,乾隆皇帝念其政绩卓著,下诏命刘墉回京述职,由此拉开了“回京”后的朝堂斗争与民间疾苦的交织剧情。

剧中的北京城,既是权力中心,也是矛盾漩涡:金銮殿上,乾隆皇帝在“明君”与“昏君”间摇摆,既依赖和珅处理政务,又对其贪腐有所察觉;民间市井,百姓因赋税沉重、贪官盘剥而流离失所,刘墉的回京,让饱受欺压的百姓看到了希望,这种“庙堂之高”与“江湖之远”的对比,为剧情注入了强烈的戏剧张力。

主要人物形象分析

刘墉:智勇双全的“青天”

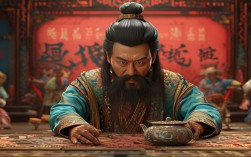

刘墉是全剧的核心人物,豫剧通过“唱、念、做、打”的融合,塑造了一个立体丰满的清官形象,他的性格特点可概括为“三不”:不畏权势、不徇私情、不惧艰险。

- 不畏权势:面对和珅的百般刁难,刘墉始终以“公心”为准则,在朝堂上,和珅以“刘墉外放期间结党营私”的罪名弹劾他,刘墉不卑不亢,拿出地方百姓的“万民书”和治河账目,以铁证反击,让和珅哑口无言。

- 不徇私情:剧中设计刘墉的亲侄儿因贪赃枉法被刘墉依法处置,和珅试图以“株连九族”施压,刘墉却道:“侄儿犯法,与民同罪;若因私情废公法,我刘墉有何脸面面对天下百姓?”

- 不惧艰险:刘墉回京途中微服私访,发现和珅亲信克扣赈灾粮、逼死灾民,他乔装成郎中深入灾区,收集证据,甚至险遭和珅派来的杀手灭口,却始终未放弃为民伸冤的决心。

豫剧表演中,刘墉的唱腔以“豫西调”为主,苍劲浑厚,如他在公堂上斥责贪官时,用“二八板”的快节奏唱段,字字铿锵,展现其威严;在深夜独处时,又以“慢板”抒发“为官一任,造福一方”的感慨,唱腔中带着苍凉与坚定,凸显人物内心的矛盾与执着。

和珅:奸佞权臣的典型

和珅作为全剧的反派,是封建社会“权臣”的缩影,豫剧通过夸张的表演和阴险的唱腔,刻画其贪婪、狡诈、阿谀奉承的性格。

- 贪婪狡诈:他不仅大肆贪墨国库银两,还通过“议罪银”制度让官员花钱免罪,剧中有一段“卖官”的唱段,他以“三万两白银知府,五万两布政使”的报价,将官职明码标价,唱腔轻佻滑稽,尽显其丑恶嘴脸。

- 阿谀奉承:面对乾隆皇帝,和珅极尽谄媚之能事,在乾隆寿宴上,他献上“西洋自鸣钟”和“翡翠屏风”,并唱出“皇上圣明如日月,臣愿做犬马护江山”的谄媚之词,动作上躬身哈腰,眼神中透着狡黠,与刘墉的挺拔正直形成鲜明对比。

- 阴险狠毒:为除掉刘墉,他先是设计让刘墉在“赈灾案”中背锅,又派杀手半路截杀,甚至在乾隆面前搬弄是非,称刘墉“收买人心,有不臣之心”,这些情节通过紧张的音乐和快速的舞台调度,营造出“山雨欲来风满楼”的压迫感。

乾隆皇帝:矛盾的“最高统治者”

乾隆皇帝是剧中关键的“平衡者”,他既有“明君”的智慧,又有“昏君”的糊涂,这种复杂性让人物更具真实感。

- 倚重和珅:和珅善于理财,能为国库充盈,乾隆对其言听计从,剧中多次出现乾隆因“国用不足”而袒护和珅的情节,如刘墉揭发和珅贪腐时,乾隆却以“事出有因,查无实据”为由让刘墉“退下”。

- 信任刘墉:尽管对和珅有所依赖,但乾隆深知刘墉的忠诚与能力,在关键时刻会站在刘墉一边,当刘墉拿出“和珅贪腐账册”和“百姓血书”时,乾隆震怒,最终下令“查抄和珅家产,削职为民”,展现了其“尚存良知”的一面。

豫剧中乾隆的唱腔以“豫东调”的高亢为主,体现其帝王威严,但在面对和珅时的犹豫、面对刘墉时的欣慰,又通过唱腔的强弱变化和眼神的细微调整,表现出人物的内心挣扎。

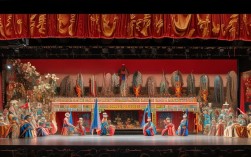

经典情节与戏曲表演特色

“微服私访”与“公堂对峙”

“微服私访”是刘墉回京途中的核心情节,豫剧通过“虚拟化”的舞台表现,展现刘墉深入民间的经历:舞台上仅用一张桌椅、一盏油灯,便表现“破庙夜宿”;通过演员的“圆场”动作和唱腔,表现“跋山涉水”的艰辛,当刘墉看到灾民“易子而食、拆骸以爨”的惨状时,他唱道:“身为百姓父母官,却让黎民受饥寒!愧对青天愧对天,愧对头上乌纱冠!”唱腔从悲愤到激昂,配合跪地捶胸的动作,将人物的情感推向高潮。

“公堂对峙”则是全剧的高潮,和珅亲信、知府王文炳因克扣赈灾粮被刘墉传唤,王文炳起初百般抵赖,刘墉命人抬出“贪米袋”(装满掺沙粮米的袋子)和“冤民状”,王文炳吓得魂不附体,跪地求饶,和珅带兵闯入公堂,质问刘墉“为何擅杀朝廷命官”,刘墉手捧尚方宝剑,唱道:“王子犯法与民同罪,何况小小知府官!若有不公天在上,刘墉我何惧刀斧加!”唱腔中带着“花腔”的转折,既有对和珅的蔑视,又有对正义的坚守,台下掌声雷动。

“朝堂辩论”与“皇帝权衡”

朝堂辩论是刘墉与和珅的终极对决,和珅列举刘墉“十大罪状”,称其“外放期间结党营私、谎报政绩”,刘墉则不慌不忙,呈上《黄河治水图》《地方赋税账》和《万民书》,一一驳斥,两人你来我往,唱腔时而如急雨般密集(流水板),时而如惊雷般炸响(快二八板),将朝堂上的紧张气氛渲染到极致。

乾隆皇帝的“权衡”是剧情的转折点,他先是对和珅的“谗言”半信半疑,又看到刘墉呈上的“百姓血书”(用鲜血写下的“刘青天做主”),最终拍案而起,唱道:“和珅你贪得无厌丧天良,刘墉你体恤民情忠心肠!君要臣死臣不得不死,但今日本宫要还百姓一个公道!”这段唱腔融合了“豫东调”的激昂和“豫西调”的苍凉,展现了帝王在“忠奸”间的艰难抉择。

主题思想与艺术价值

《刘墉回北京》的主题思想可概括为“为民请命”与“正义必胜”,通过刘墉与和珅的斗争,该剧揭示了封建社会“清官”与“贪官”的矛盾,歌颂了清官“为官一任,造福一方”的精神,同时也反映了百姓对“清官政治”的向往。

从艺术价值看,该剧充分展现了豫剧的特色:

- 唱腔丰富:根据人物情绪和剧情需要,灵活运用“豫东调”“豫西调”“祥符调”等不同声腔,既有高亢激越的“欢音”,又有低回婉转的“苦音”,增强了音乐的叙事性和抒情性。

- 表演质朴:豫剧以“接地气”著称,刘墉的“甩袖”“捋髯”,和珅的“摇扇”“踱步”,都源于生活,又经过艺术夸张,形成了独特的表演风格。

- 舞台简约:道具以一桌二椅为主,通过演员的表演和观众的想象,营造出“金銮殿”“公堂”“破庙”等不同场景,体现了“虚实结合”的美学原则。

相关问答FAQs

问:豫剧《刘墉回北京》中,刘墉的“智”主要体现在哪些情节中?

答:刘墉的“智”贯穿全剧,主要体现在三个方面:一是“微服私访时智取证据”,他乔装成郎中,通过称量粮米、核对账目,发现和珅亲信克扣赈灾粮的证据;二是“朝堂上智斗和珅”,面对和珅的“十大罪状”,他不直接反驳,而是呈上《黄河治水图》和《万民书》,以事实让和珅的诬陷不攻自破;三是“利用皇帝心理智破困局”,他深知乾隆既要维护皇权又要顾全名声,故意在朝堂上高喊“若有不公天在上”,激发乾隆的“正义感”,最终迫使乾隆站在自己一边。

问:豫剧表演中,刘墉的“官衣”和“纱帽”有何象征意义?

答:刘墉的“官衣”(红色绣蟒袍)和“纱帽”(黑色乌纱帽)是传统戏曲中“清官”的典型服饰,具有鲜明的象征意义,红色官衣象征“忠勇正直”,与和珅的“蟒袍”(多为暗色或杂色)形成对比,凸显刘墉的“清正”;黑色纱帽上的“翅子”(帽翅)挺直且略向上翘,象征“刚直不阿”,而和珅的纱帽翅则下垂或晃动,体现其“奸佞”,刘墉在剧中多次“脱官衣”“摘纱帽”,如面对百姓苦难时脱衣赠粮、与和珅争执时摘帽以示“辞官”,这些动作不仅是表演程式,更象征其“放下权力、回归本心”的为民情怀。