京剧《逍遥津》取材于三国历史故事,是传统老生戏中的经典剧目,以展现张辽的忠勇智谋与逍遥津战役的激烈交锋为核心,剧情跌宕起伏,人物塑造鲜明,集中体现了京剧“唱念做打”的综合艺术魅力。

全剧以曹操率军攻打孙权,合肥被围为背景,曹操因故退兵,留下张辽、李典等人镇守,孙权亲率十万大军来犯,合肥兵力空虚,城中人心惶惶,张辽临危不乱,与李典商议对策,二人虽有旧隙,却以大局为重,决定合力抗敌,剧中重点刻画了张辽“闯阵”“突围”的经典场面:他身先士卒,率领八百敢死士,趁夜突破吴军重围,直捣孙权中军大帐,孙权猝不及防,狼狈逃窜,至逍遥津津口,又被张辽率军追击,最终吴军大败,合肥之围得解,剧情通过“战前筹谋”“夜闯重围”“津口追击”等关键情节,层层递进,将张辽的胆识与谋略展现得淋漓尽致,同时也凸显了“国家危难之际,当以忠义为先”的主题思想。

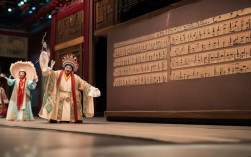

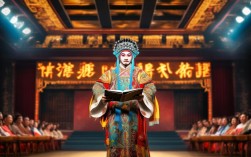

在人物塑造上,张辽是全剧核心,由老生应工,唱腔苍劲有力,念白铿锵顿挫,身段沉稳中带着英气,尤其是“闯阵”一场,通过繁难的“起霸”“走边”等程式化动作,配合急促的锣鼓点,将张辽的勇猛果敢渲染得淋漓尽致;而与孙权对阵时的念白,则字字千钧,彰显其威慑力,孙权由净角扮演,脸谱勾画突出其霸主气质,战败时的狼狈与不甘,通过身段的踉跄、表情的惊恐,与张辽的沉稳形成鲜明对比,李典作为配角,虽戏份不多,但其“顾全大局、捐弃前嫌”的性格,也为剧情增添了层次感。

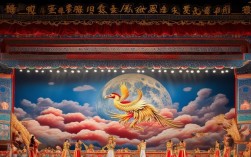

京剧《逍遥津》的艺术特色体现在程式化表演与历史氛围的融合上,舞台调度上,通过“一桌二椅”的简约布景,配合演员的虚拟动作(如“趟马”“翻城”),便营造出千军万马的战场效果;唱腔设计以西皮、二黄为主,张辽的核心唱段如“兵临城头心胆寒”等,节奏明快,情绪激昂,既展现了老生行当的唱功,又推动了剧情发展,武打场面则采用了“开打”与“把子功”相结合的方式,如“枪挑”“鞭扫”等动作,干净利落,极具观赏性,将逍遥津战役的紧张激烈直观呈现给观众。

作为三国戏的重要代表,《逍遥津》不仅是对历史事件的艺术再现,更通过张辽这一形象传递了“忠勇报国”的精神内核,其跌宕的剧情、精湛的表演,使其成为京剧舞台上久演不衰的经典剧目。

相关问答FAQs

Q:《逍遥津》中张辽的核心唱段有哪些?

A:张辽的核心唱段集中在“战前”与“闯阵”两场。“兵临城头心胆寒”为西皮导板转原板,表现了合肥被围时的危急局势与张辽的沉稳;“明灯下修战表调遣兵将”为二黄慢板,展现了他运筹帷幄的军事才能;而“匹马单枪冲敌阵”则是西皮流水,节奏明快,情绪激昂,配合身段动作,将闯阵时的勇猛推向高潮,这些唱段通过不同板式的转换,完整塑造了张辽临危不乱、智勇双全的形象。

Q:《逍遥津》的武打设计有何特色?

A:《逍遥津》的武打设计以“虚实结合、突出人物”为特色,舞台上的战场并非写实布景,而是通过演员的“趟马”“翻跌”“开打”等程式化动作来表现:如张辽率军突围时,通过“圆场”“串翻”展现行军速度;与吴军交战时,采用“枪架子”“单刀枪”等传统把子,配合急促的“急急风”锣鼓点,营造出紧张激烈的氛围;尤其“津口追击”一场,张辽的“鞭扫”“枪挑”动作干净利落,既展现了武生的功底,又突出了其“以少胜多”的气势,体现了京剧武打“技为戏用、戏为人设”的美学原则。