豫剧《反五关》是传统武戏中的经典剧目,以商朝末年黄飞虎反出朝歌、辗转归周的故事为主线,下”部分聚焦黄飞虎冲破五关后,归周途中的磨难与坚守,既展现忠义精神的内核,又融入豫剧特有的唱念做打艺术,成为观众百看不厌的舞台佳作。

剧情从黄飞虎冲破第五关穿云关后展开,此时的黄飞虎已背负“反叛”罪名,带着家眷与部将,历经潼关、临潼关、佳梦关、青龙关的生死激战,伤亡惨重——其子黄天化在青龙关战死,夫人贾氏、妹妹黄贵妃此前已因纣王迫害自尽,仅剩余部与次子黄天禄、黄天爵等家眷,穿云关守将陈梧乃黄飞虎旧部,假意归降却设伏火攻,幸得黄飞虎识破,与部将将佐合力突围,再损兵将,最终抵达西岐地界,归周途中,黄飞虎既要面对商朝追兵的围剿,又要克服内心的忠君与反叛的挣扎:他曾为商朝镇守边疆,立下赫赫战功,却因纣王听信妲己谗言,逼死其妻、辱其妹,甚至挖其父黄滚坟墓、鞭尸泄愤,彻底寒了忠心,这种“君要臣死,臣不得不死”的封建伦理与“君不正则臣反”的民间正义观激烈碰撞,构成了黄飞虎形象的核心张力。

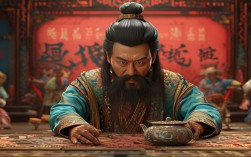

“下”部分的人物塑造更显立体,黄飞虎的唱段以苍劲悲怆的豫西调为主,如“头戴着紫金冠齐天大圣”一段,高亢中带着悲愤,将一位从忠臣到“反贼”的身份转变、从保家卫国到为亲复仇的情感挣扎演绎得淋漓尽致,其子黄天禄虽年少,却在战乱中展现出超越年龄的沉稳,一句“父帅不必太心焦,天禄随父杀贼寇”,既是对父亲的安慰,也是对家族使命的担当,反面角色中,纣王虽未直接出场,但其昏聩残暴通过黄飞虎的控诉、追兵的叫嚣层层传递,成为笼罩全剧的阴影;而闻太师作为商朝柱石,奉命讨伐黄飞虎,其“忠君”与“惜才”的矛盾心理,在“黄将军啊将军”的唱段中流露,增添了角色的复杂性。

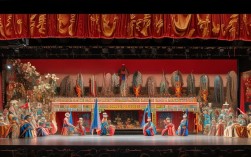

豫剧《反五关下》的艺术特色,体现在对程式化表演的极致运用与情感表达的深度融合,武戏部分,“五关开打”各有侧重:穿云关的“火烧连营”以红绸、火彩营造紧张氛围,演员需在翻滚跳跃中展现突围的急迫;归周途中的“夜袭战”,则通过“打出手”“挡子”等套路,表现黄飞虎余部以少胜多的智勇,文戏部分,唱腔设计贴合人物心境:黄飞虎追忆亡妻时,用慢板【二八板】拖长音调,字字泣血;与部将共勉时,转为激越的【快二八板】,节奏铿锵,提振士气,豫剧方言的运用增强了地域特色,如“中”“恁”等口语化词汇,让人物对话更具生活气息,拉近与观众的距离。

从文化内涵看,《反五关下》超越了简单的“忠奸对立”,折射出封建社会末期的伦理困境与民众对正义的向往,黄飞虎的“反”,并非对君权的彻底否定,而是对“暴君”的反抗,本质上仍是对“明君”“清官”的期待,这种“有限度的叛逆”符合传统儒家“从道不从君”的思想,也契合民间“善恶有报”的朴素价值观,剧中黄飞虎最终归顺西岐,辅佐周文王、周武王伐纣,既是对个人冤屈的伸张,也暗合了“得道多助,失道寡助”的历史规律,传递出“民心向背决定王朝兴衰”的深刻启示。

相关问答FAQs

Q1:《反五关下》中,黄飞虎冲破五关后归周途中,为何屡遭部下背叛?

A1:黄飞虎归周途中遭遇背叛,既是剧情冲突的需要,也反映了商末乱世的人性复杂,商纣王为剿灭黄飞虎,以“连坐”威胁其旧部,部分将领为保全家人选择倒戈(如穿云关守将陈梧);历经五关激战,余部士气低落、粮草匮乏,少数将领因绝望而生异心,这种情节设置既突出了黄飞虎处境的艰难,也通过“背叛”与“坚守”的对比,强化了其忠义品格的珍贵——多数部将(如黄明、周纪等)始终追随,甚至不惜以死明志,彰显了患难与共的袍泽情谊。

Q2:豫剧《反五关下》的武戏表演有哪些独特技巧?

A2:豫剧《反五关下》的武戏以“功架”与“打斗”结合见长,独特技巧包括:一是“靠旗功”,黄飞虎身插靠旗,在翻跃、对打时需保持靠旗不乱,展现演员的腰马功夫;二是“枪下场”,如黄飞虎与商将对战时,以“大枪花”“挑枪”“扫枪”等套路,配合锣鼓点形成节奏感;三是“档子”运用,即多人打斗时的队形变化,如“抄档子”“绕档子”,通过跑位、翻跌营造紧张激烈的战场氛围;四是“险招”点缀,如“火彩”中的“吊火”“飞火”,需演员与后台配合默契,既惊险又安全,增强视觉冲击力,这些技巧不仅考验演员的基本功,更服务于剧情表达,让观众在武戏中感受到人物的情感张力。